![]()

![]() 6・7月の栽培記録へ(第2回講座報告など)

6・7月の栽培記録へ(第2回講座報告など)

![]() 8・9月の栽培記録へ(開花状況・第4回講座報告など)

8・9月の栽培記録へ(開花状況・第4回講座報告など)

![]() 昨年度の栽培記録へ

昨年度の栽培記録へ

![]() 広島あさがお研究会の掲示板へ(リンク) 生育状況や開花状況がたくさんのっています。

広島あさがお研究会の掲示板へ(リンク) 生育状況や開花状況がたくさんのっています。

・5月28日(火) 本葉がでてきました

朝顔の本葉がでてきました。双葉と本葉が見れるので、出物タイプの苗を見ると、出物と親木の違いがよくわかります。

|

|

| 正木タイプの本葉。 | 出物タイプの本葉。出物と親木では本葉も形が違います。 |

|

|

| 管弁流星獅子咲牡丹の出物。双葉の間にしわしわの本葉がでています。 | 管弁流星獅子咲牡丹の親木候補。葉の縁が軽く丸まっています。 |

|

参加者の福田さんより現状報告(5/24撮影)。鉢上げをしたそうです。根が長い分は根きりし、ベンレート(殺菌剤)をつけて移植したとのことです。 |

今朝。双葉を見ると、双葉に昨日にはなかった斑紋のようなものが。よく観察すると葉の裏にアザミウマという虫がいました。

調べると、葉の裏から養分をすうようです。とりあえず対策として、葉の表と裏に花と野菜用の殺虫剤をかけておきました。

また、講座参加者の福田さんから、種まきと発芽の栽培状況が届きました。とても詳細に栽培状況をPDFにまとめておられます。

・![]() 栽培状況「種まき」のPDF(432kb) ・

栽培状況「種まき」のPDF(432kb) ・![]() 栽培状況「発芽」のPDF(182kb)

栽培状況「発芽」のPDF(182kb)

|

|

| 昨日にはなかったのに、双葉に黒い斑紋が・・・急になぜ? | 葉の表の拡大写真。葉をめくるとアザミウマがいました。早く動くので写真は取れませんでした。 |

・5月20日(月) 双葉が開きました

種まきをしてから6日目。ほとんどのポットの双葉が開きました。正木1ポット・出物1ポットは双葉が閉じた状態で、残念ながら管弁流星獅子咲牡丹が1ポットだけ芽が出ておらず、種を掘り起こしてみると腐っていました。

|

|

| 正木タイプの双葉。上段が初霜、中段が縮緬雀斑、下段が黒王です。 | 出物タイプの双葉。最上段の白ポットが吹詰牡丹、上から2・3段目の黒ポットが管弁流星獅子咲牡丹、4段目が台咲吹上牡丹、最下段が蝉葉牡丹です。 |

|

|

| 管弁流星獅子咲牡丹の双葉です。上2つが出物の双葉。下2つが種採り用の親木候補です。 | こちらは担当の家で育てている燕牡丹(Q678)の出物の双葉。葉っぱ一枚がわずか2mmほどの極小サイズ。 |

・5月17日(金) 芽が出てきました

種まきをしてから3日目。暖かかったこともあり、早くも28ポット中13ポットの約半数が芽が出ていました。とはいっても双葉が開いているものはまだないです。

|

|

| 正木タイプの黒王です。 | 黒王の芽の拡大写真。まだ双葉は折りたたまれています。 |

|

|

| 出物タイプの管弁流星獅子咲牡丹です。 | 管弁流星獅子咲牡丹の拡大写真。双葉がよれているこの感じは出物では?まだ判断は早い? |

・5月14日(火) 文化財課で種まきをしました

文化財課で変化朝顔の種まきをしました。精密やすりで芽切り作業をし(相変わらずポロポロおとしつつ)、その後ビニールポットにまきました。土はホームセンターで売っている花と野菜の土で、その上に鹿沼土をうっすらかぶせました。うまくいけば4日後頃に発芽する予定です。

今回の種まきは、正木は黒王・縮緬雀斑・初霜を、出物は蝉葉牡丹・吹詰牡丹・台咲吹上牡丹・管弁流星獅子咲牡丹を植えました。

|

| 種類がわかるよう、ネームプレートに名まえを書いています。 |

・5月11日(土) 第1回 実施日

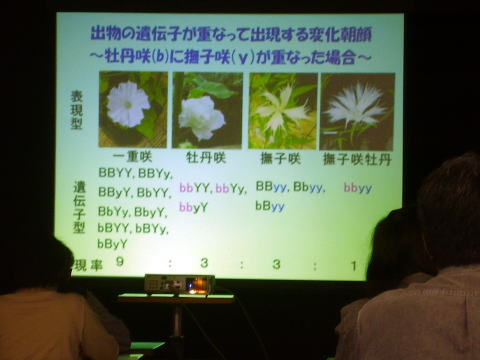

本日は第1回目のイベント実施日です。午前中には朝顔の歴史と変化朝顔についての講座を、午後からは種まきの実習を行いました。

皆さん、これから育てるとあって、熱心に聞かれていました。

|

|

| 初めに朝顔の歴史について紹介。江戸時代の広島城下町の状況を説明し、朝顔など鉢物が流行した理由を紹介。 | 変化朝顔と遺伝子の関係を学習。仕組みがわかればなお面白い。 |

|

|

| 午後からの実習では「芽切り」の方法と種まきの方法についての実習です。 | 種まきの前の「芽切り」作業の実習。小さな朝顔の種の決まった部分を紙やすりで削って発芽しやすいようにします。 |