学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「この石は何?」

2017.7.19

この3月末で終わった広島平和記念資料館本館下の現地発掘調査のなかで私にとって特に印象に残っているのがこの石です。

直径が約70センチ、厚さが約8センチほどのかなりしっかりしたものですが、片側が丸くえぐられたような三日月状の形をしています(写真上)。

出土したのは300基以上もの墓が確認された墓地跡ですが、なぜこんな形をしているのでしょう?

写真上で言うとこの石の手前には丸い棺桶の痕跡が見えており、1基の墓があったことがわかります。通常どおり桶の底まで掘って人骨などの状況を調べていく一方で、

この石の撤去も行うと、石の下から大きな甕が姿を現しました。この石は甕を塞いでいた蓋だったのです。しかもその甕も石同様片側が打ち欠かれており、その破片が甕内部から

たくさん出土しました。さらに中を掘り進めると、底付近から人骨や木の底板が出土しました。どうやらこれもお墓だったようです。そう、これで謎が解けました。もともとあった甕の墓のすぐ脇に新たに棺桶を埋める穴を掘ろうとした際、運悪く?この石と甕に当たってしまい、仕方なく桶が入る分だけ打ち欠いた、というのが実情のようです。

もう少し掘り広げて取り払うか、掘る穴を少しずらすほうが楽だったのではないかと思いますが、それができない事情があったんでしょうね。相当の手間と労力がかかったと思います。

ご先祖様?の墓を破壊してしまうときの心情はどんなものだったのでしょう。甕の中からは一体分ほどの骨は出土していませんから、このときに改葬したのかもしれません。それにしても

こんな立派な(=重たい)蓋をするなんて、よほど封じ込めたい何かがあったのでしょうか。

文化財課主任学芸員 大室 謙二 / 写真上:三日月状の石と手前の棺桶(墓穴)の跡。写真下:石の下にあった甕

「『ひろしま歴史探検隊まつり』始動!」

2017.7.4

文化財課、広島城、郷土資料館で活躍中の合同ボランティア「ひろしま歴史探検隊」が、平成19(2007)年の発足以来、今年めでたく10周年を迎えました!

登録メンバーは現在100人。なかには発足当時から現在まで、継続して活動してくださっている方もいらっしゃって感謝の気持ちでいっぱいです。

「ひろしま歴史探検隊」という名前から、歴史に関心のある人しか活動できないのでは?と思われるかもしれませんが、「人との触れ合いが好き」、「ものづくりが得意」など…、歴史以外の動機で活動をはじめる方も

案外多く、3施設が主催する様々な事業を多方面から支えていただいています。

そんな「ひろしま歴史探検隊」の名を冠したイベント「ひろしま歴史探検隊まつり」を、10周年目前の3月に初開催しました。広島城二の丸を会場に、各施設で人気の工作や遊びのほか、様々な体験メニューをたくさんの

来場者に無料で楽しんでいただきました。

実はこのイベントは、ボランティアのみなさんにも企画から携わっていただきました。昨年の4月から「『ひろしま歴史探検隊まつり』をつくる会」と題した会議を定期的にひらき、担当職員とボランティア有志で一緒に知恵

を出し、話し合いを重ねて準備しました。おかげでボランティアならではの視点や発想、日々の活動を通しての経験が活かされたイベントになりました。

そして今年度、2回目の「ひろしま歴史探検隊まつり」を開催します!1回目の経験を活かしつつ、さらにパワーアップした内容をお届けできるよう、より多くのボランティアさんと一緒にイベント作りができればと思っています。

次回の「『ひろしま歴史探検隊まつり』をつくる会」は七夕の日。たくさんのボランティアさんにお会いできますように…。

文化財課学芸員 田原みちる/写真:昨年の打ち合わせの様子(会場=広島城二の丸の現地確認)

|

|

「路面電車まつり」

2017.6.19

|

|

6月10日の「路面電車の日」にあわせ、広島では毎年6月10日前後に広島電鉄千田車庫で路面電車まつりが開催されています。

今年は11日(日)に開催されたのですが、当課は広島市博物館群PRコーナーで「鹿角ストラップづくり」を行いました。

ところで、路面電車が広島の街を走るようになったのはいつ頃か皆さんはご存知ですか。明治43年(1910)に広島電気軌道株式会社(後の広島瓦斯電軌株式会社、現在の広島電鉄株式会社)が設立され、

その後、用地買収や架橋と線路の敷設工事が行われました。そして、大正元年(1912)11月23日に開通式を迎え、広島駅~紙屋町~御幸橋西詰間および八丁堀~白島間を路面電車が走るようになりました。

また、同年の12月には紙屋町~己斐間が開通しました。

戦前から活躍していた路面電車ですが、昭和20年(1945)8月6日に原子爆弾が投下された際、壊滅的な被害を受けました。

しかし、被爆当日の午後から復旧作業が行われ、3日後には己斐~天満町間の折り返し運転が再開されました。

路面電車まつりでは被爆電車である650形をはじめ、さまざまな車両を見学できます。次回、開催の折には、ぜひ訪れてみてください!

文化財課学芸員 日原絵理 / 写真左:100形(昭和59年に150形を改造し、開業当時の100形を再現した車両。) 写真右:650形(昭和17年に製造された車両。653号は被爆70周年の際、昭和20年当時の塗装に復元された。)

「明日はどっちだ?-平和記念資料館発掘調査の整理作業①-」

2017.6.2

3月31日をもって現地調査が終了した平和記念資料館発掘調査。調査面積2200㎡を最大3mの深さまで調査した結果、出土した遺物は陶磁器だけでもコンテナ900箱以上。もはやトン単位のレベルです。

現在、報告する出土品のピックアップを行っているのですが、とにかく量が多い。自分の背丈を越えるほど積上げられたコンテナを1箱1箱降ろしては、ぎっしりと詰め込まれた陶磁器片を1個ずつチェックし、もともとの形やサイズ、文様などが復元できるものを選び出してゆくのですが・・・・・いったいいつ終わるのでしょうか??

文化財課主任学芸員 荒川正己

|

|

写真右:選別が済んでいないコンテナの山を前に。実は1階にも500以上のコンテナが待っている。

「伊勢が坪城跡」

2017.5.22

先日、所用で安佐北区大林方面に行くことがあり、 伊勢が坪城跡に立ち寄ることができました。以前から存在は知っていたのですが、なかなか行く機会がなく、今回やっと訪れることができました。

伊勢が坪城跡に立ち寄ることができました。以前から存在は知っていたのですが、なかなか行く機会がなく、今回やっと訪れることができました。

伊勢が坪城跡は、大林小学校の東南約300mにある高さ約30mの丘の上にあり、県史跡に指定されています。承久の乱(1221)後に三入荘の地頭職を与えられ、関東から移り住んできた熊谷氏が最初の本拠として築き、本拠が高松城に移された後は、隠居所として利用されたといわれています。

城跡はきちんと環境整備がなされており、尾根を断ち切る堀切や、頂部から根之谷川に向かって3つの郭が階段状に配置されている様子がはっきりと確認できました。あらためて郭の周囲の斜面を眺めてみると、ここを駆け上がって攻撃するのはたいへん困難であることが想像できます。また、城跡から西方向を望むと、かつて可部パイパス建設工事に伴う発掘調査が行われたトンガ坊城遺跡周辺の様子が確認できました。現在は多くの木が生い茂り、周囲を見渡すことは困難ですが、この山城が築かれたころの眺望は今よりもっと素晴らしかったことでしょう。

文化財課指導主事 牛黄蓍 豊 / 写真:伊勢が坪城跡からトンガ坊城遺跡方面を望む

「懐かしの丸型ポスト」

2017.5.10

先日,毎年恒例の広島市安佐動物公園との共催イベント「鹿角ストラップづくり」のため,安佐動物公園に行ってきました。動物園の入り口の隅の方,駐車場から渡る陸橋の降り口の方を見ると,なつかしの 丸型ポストを見つけました 。

この丸型ポストは1949年から1970年にかけてつくられた「郵便差出箱1号」といわれるタイプの鉄製のものです。1970年からは現在の角形ポストが生産されますが,

1970年代生まれの私が子どもだった頃は,田舎に住んでいたこともあり,街のポストはほぼこの丸型ポストでした。今も街で見かけると懐かしくて,つい近づいてしまいます。

以前,別の場所で丸型ポストを我が子に見せた時,今の子には奇妙なものに見えるのでしょうか「なにこれ?使えるの?」と言われました。 全国には今でも現役で稼働している丸型ポストがあり,動物園前のこのポストも1日1回収集があります。がんばれ!丸型ポスト。

この丸型ポストは1949年から1970年にかけてつくられた「郵便差出箱1号」といわれるタイプの鉄製のものです。1970年からは現在の角形ポストが生産されますが,

1970年代生まれの私が子どもだった頃は,田舎に住んでいたこともあり,街のポストはほぼこの丸型ポストでした。今も街で見かけると懐かしくて,つい近づいてしまいます。

以前,別の場所で丸型ポストを我が子に見せた時,今の子には奇妙なものに見えるのでしょうか「なにこれ?使えるの?」と言われました。 全国には今でも現役で稼働している丸型ポストがあり,動物園前のこのポストも1日1回収集があります。がんばれ!丸型ポスト。文化財課学芸員 桾木敬太 / 写真:動物園入り口の丸型ポスト。

「牡蠣殻のついた礎石」

2017.4.26

昨年度実施した広島平和記念資料館の発掘調査の中で大きな礎石が出てきました。その位置から誓願寺の建物の礎石であると考えられます。誓願寺は現在では三滝に移転していますが、原子爆弾が落とされる前には現在の資料館の南側の位置にあり、市内でも有数の寺院でした。

この礎石は長さ約1.3m、幅は最大で約70cmもあり、礎石としては大きなものです。礎石を安定させ地盤の沈みこみを防ぐために下周辺には大量の礫=根石を敷いています。その位置から、誓願寺の庫裡(くり)の礎石だと考えられます。

さて、この立派な礎石ですが、現地調査の最終日が近づいたある日、大変興味深いものを見つけました。礎石の上面に牡蠣殻が付着していたのです。牡蠣殻や貝殻が付着した石材が使われている近隣の事例としては広島城跡があります。天守をはじめ、本丸や二の丸の石垣に貝殻が付着しており、当時は島だった黄金山や江波皿山、遠くは倉橋島や周防大島などの海岸線から船で運ばれてきたと考えられています。今回の礎石の確認は、海岸線から運ばれてきた巨大石材の使用が、城郭だけでなく寺院でも行われていた実例となりました。元安川を挟んで東側には築城当時の海岸線付近と考えられている白神社の岩礁があり、こうした近場の岩礁から運んだものか、あるいは近隣の島から運んだものなのか、興味深いところです。いずれにしても、デルタ地帯における巨大石材の調達方法の一端が垣間見えた確認でした。

文化財課主任学芸員 田村規充

|

|

「ベストな時期は自分で選ぶ」

2017.2.27

|

|

2年前の12月に、文化財課東側花壇にアメリカ産の菜の花をたくさん植えました。

4月に花がいっぱい咲いて、多くの種を収穫しました。全て刈り取って、そのままにしておいたら、花壇に種が落ちていたのか、昨年11月に芽が何本か出てきました。

その後、成長を続け立春の頃、つぼみが付き、花が咲き始めました。

花もきれいですが、茎の立派なこと。人間の都合ではなく、菜の花にとってこの場所でのベストな時期を選んで成長したのでしょう。生命力をあらためて感じています。

(菜の花の話は2013年4月18日「学芸員のひとこと」をみてね)

文化財課主任指導主事 河村直明 / 写真左:菜の花 写真右:立派な茎(2月17日撮影)

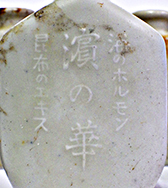

「情報求む‐濱の華‐」

2017.2.21

平和記念資料館耐震化工事に伴う発掘調査を行っています。

調査区内からは牛乳・ビール・お酒・インク・油・クリーム・目薬等の生活用品のビン類がたくさん見つかります。そのほとんどは用途がわかるのですが,

調査区内のある区画から用途不明の磁器製のビンがたくさん出てきました。高さ約8cm,厚み約2cm,口部分の内径は13mmでクリーム色の釉薬がかかっています。

ビンの片面には「海のホルモン 濱の華 昆布のエキス」という文字が見えます。

ビンによってはその文字の上や裏側にラベルを貼っていた痕跡が観察できるものもあります。

その用途について職員の中で「栄養剤(ドリンク)のビン説」「シャンプー・リンスのビン説」「育毛剤のビン説」「美容液のビン説」「濃縮(粉末)出汁のビン説」

など様々な説が飛び交いました。さて,このビンの用途が何かを調べてみましたが,戦前・戦中という近い時代の物にも関わらず,情報は見つけることができませんでした。

どなたかご存知な方,情報まってます。

文化財課学芸員 桾木敬太 / 写真左:文字を見やすく加工しています。写真右:たくさん出てきた謎のビン(ごく一部)

「虫」

2017.1.24

文化財課では、催しをおこなう際に屋外に出て体験や作業をすることが多いので、虫とよく遭遇します。

例えばアサガオの栽培では、蛾や蝶の幼虫、カメムシの仲間、バッタやダニ類などが寄ってきます。他にも、稲やドングリ・栗につく虫なども見ることがあります。

なぜか学芸員室にも蛾や蜘蛛がよく現れます。

私は虫が苦手(爬虫類などは平気)なため、渋々虫の駆除をしたりするのですが、その中でかなり衝撃的だったのがスズメガの幼虫です。

笑えるくらい大きくなる(体長約9cm、直径1.5~2㎝位)のですが、意外にその存在に気づきにくく、花の手入れ中にうっかり触りそうになったり、

間近で発見したりするので、その衝撃は計り知れません。(気になる方は画像を検索してみてください。)

最近で印象に残っているのは、秋に広島市の昆虫館・福田公民館との共催でおこなった催しの際に偶然できた、イナゴの佃煮入りの味噌汁です。

イナゴの佃煮自体は、現在、日本で食べられている昆虫食※の中で、私が唯一、美味しく、あまり抵抗無く食べられるものなのですが、お味噌汁の中に入れると、

イナゴが浮いて、コーティングされていた甘辛いタレが流され、その姿が露わになります。

味はおいしかったようで、参加者の方にはかなり好評だったのですが、その何とも言えないシュールな映像が目に焼きついて、二ヶ月以上経った今でも時々思い出します。

イナゴの佃煮自体は、現在、日本で食べられている昆虫食※の中で、私が唯一、美味しく、あまり抵抗無く食べられるものなのですが、お味噌汁の中に入れると、

イナゴが浮いて、コーティングされていた甘辛いタレが流され、その姿が露わになります。

味はおいしかったようで、参加者の方にはかなり好評だったのですが、その何とも言えないシュールな映像が目に焼きついて、二ヶ月以上経った今でも時々思い出します。

これからの寒い時期には虫を見ることが少なくなるので、少しの間ですが、心穏やかに過ごせると良いなと思います。

※昆虫食は、古来より食べられていたと考えられていますが、証拠となるものはほとんど残っていません。

古い記録としては、蜂の巣や蜜を採集する様子が描かれた岩絵があり、スペインのアラーニャ洞窟のもの(紀元前6000年頃)が有名です。

また、紀元前5世紀末から紀元前3世紀頃のギリシアではバッタやセミが食べられていたことが文書に記されているそうです。

日本でも、人糞の化石の調査などにより石器時代に食べられていた形跡があるようですが、古い時代のことはよくわかっていません。

資料が多く見られるようになるのは江戸時代頃からで、『本朝食鑑』にはイナゴが食べられていること、『和漢三才図絵』には昆虫の薬効等について書かれています。

魚の入手が困難な山間地方などではタンパク資源として食べられていたようです。

(参考文献:『昆虫食古今東西』、『昆虫食文化事典』三橋淳著)

文化財課学芸員 寺田香織 / 写真:イナゴの佃煮入りお味噌汁

- 2017.7.19

- 「この石は何?」

- 2017.7.4

- 「『ひろしま歴史探検隊まつり』始動!」

- 2017.6.19

- 「路面電車まつり」

- 2017.6.2

- 「明日はどっちだ?-平和記念資料館発掘調査の整理作業①-」

- 2017.5.22

- 「伊勢が坪城跡」

- 2017.5.10

- 「懐かしの丸型ポスト」

- 2017.4.26

- 「牡蠣殻のついた礎石」

- 2017.2.27

- 「ベストな時期は自分で選ぶ」

- 2017.2.21

- 「情報求む‐濱の華‐」

- 2017.1.24

- 「虫」