学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「自然のちから」

2019.8.19

毎日暑い日が続いていますね。発掘調査は屋外で行いますの で、天候や気温によって作業の体への負担は大きく違ってきます。今年の中国地方の梅雨明けは7月25日ごろ(気象庁速報値。平年よりも4日、昨年よりも16日遅い。)。そのころまでは比較的気温も落ち着いていて調査にはありがたい状況でした。しかし、それ以降は気温が一気に上昇し夏本番が到来。

で、天候や気温によって作業の体への負担は大きく違ってきます。今年の中国地方の梅雨明けは7月25日ごろ(気象庁速報値。平年よりも4日、昨年よりも16日遅い。)。そのころまでは比較的気温も落ち着いていて調査にはありがたい状況でした。しかし、それ以降は気温が一気に上昇し夏本番が到来。

調査の現場では、日陰で気温を確認していますが、最高気温はここのところ35℃超えが続き、40℃超えとなったときも。本当に暑い。簡易テントで日陰をつくり、大型扇風機で風を送るほか、空調服(小さなファンがついていて体の周りに空気の流れつくる作業服)を着る、こまめな休憩と水分補給などの対策を講じて、何とかしのいでいます。

そんな暑い現場のすぐ脇に、ケヤキの切り株があります。梅雨明けの少し前ごろから、切り株の脇から小さな新芽が出てきました。人間でも干からびそうな真夏の暑さの中で、このひこばえは枯れもせず、少しずつ成長を続けています。

そんな暑い現場のすぐ脇に、ケヤキの切り株があります。梅雨明けの少し前ごろから、切り株の脇から小さな新芽が出てきました。人間でも干からびそうな真夏の暑さの中で、このひこばえは枯れもせず、少しずつ成長を続けています。

私はずいぶん前に薪炭生産について聞き取り調査をしたことがあります。そのとき「伐採後の次世代生産のためには、苗を植えるのではなく、ひこばえを生かして生産サイクルを回していくのが確実で合理的」と聞いたことを思い出しました。ひこばえはとても弱々しい存在に見えますが、その命は、地下に広く深くはりめぐらされた切り株の根が支えているのです。

夏の暑さは圧倒的な自然のちから、ひこばえの成長は巧妙な自然のちから。発掘調査は8月末まで続きます。

文化財課主任学芸員 荒川美緒

写真上:調査現場の様子

写真下:ケヤキのひこばえ

「厳島神社大鳥居、修理中」

2019.8.9

先日、宮島に行ってきました。船から宮島方面に目をやると、見慣れた厳島神社大鳥居の姿が…と思いきや、黒い枠に覆われているではありませんか(写真1)。

そう、現在、大鳥居は保存修理工事が行われているのです。近くに行って見てみると、足場用の部材が置かれている様子も良くわかります(写真2)。

現在の大鳥居は明治8(1875)年に再建されたものですが、実は再建当時、この大鳥居は朱色ではなく、白木の姿でした。明治維新により、政府は「神仏分離令」を出し、神社から仏教的要素を取り除こうとしていました。その際、建物に色を塗るのは仏教のやり方であるということで、この大鳥居も色が塗られることなく再建されたのです。しかし、朱には防腐剤としての効果があり、大鳥居の腐朽を防ぐ役割があったことから、明治43(1910)年に修理された際、再び朱色に塗られました。そして、昭和25(1950)年に柱の腐食部分を切り落とし、根接ぎをする大規模な修理が行われました。さらにその後、合成樹脂が塗られ、木の腐食を防いでいましたが、それらの耐用年数にも限界が来てしまったため、今回修理を行うことになったのです。

そして、足場が組まれた大鳥居をよく見てみると、扁額も外されていました(写真3)。今まで見たことのない、不思議な姿ですね。このような形で大鳥居を見るのも珍しくていいかもしれません。修理が本格的に始まると、大鳥居はシートで覆われるそうなので、その前に、今の姿を見に行ってみてはいかがでしょうか。

写真1「厳島神社遠景」 写真2「大鳥居」

写真3「外された扁額」

《参考文献》

廿日市商工会議所編「宮島本」善勝印刷、2006年発行

三浦正幸「平清盛と宮島」南々社、2011年発行

県立広島大学 宮島学センター編「宮島学」渓水社、2014年発行

文化財課学芸員 髙土尚子

「歌カルタが描かれた茶碗」

2019.7.31

写真の茶碗は、広島平和記念資料館下の発掘調査で出土したもので、明治後半から大正時代頃に瀬戸・美濃地方で作られたイキな茶碗です。最初はカルタが描いてあるので、小倉百人一首かと考えましたが、歌を読んでみると、古今和歌集から採られた歌でした。

江戸時代初期に生まれた歌カルタですが、現在では百人一首しか目にすることはないといっても過言ではありません。しかし、江戸時代には古今和歌集、新古今和歌集、源氏物語、伊勢物語など、様々な歌カルタが作られ、大名の婚礼道具になることもありました。

そうした多様な歌カルタの記憶が残る明治後半から大正時代頃のこの茶碗の持ち主は、和歌の好きな人物だったのでしょうか。茶碗としては小ぶりなものなので、女性かあるいは子どものものだったのかもしれません。

茶碗に描かれている歌カルタは、通常のカルタと異なり、絵札に人物のみが描かれ、読み札に上の句も下の句も全て記されています。人物は六歌仙の文屋康秀(ふんやのやすひで)・僧正遍昭(そうじょうへんじょう)・大伴黒主(おおとものくろぬし)で、それぞれの歌の札と合わせて、計6枚の札が描かれています。ちなみに文屋康秀の歌は百人一首にも採られているものです。それぞれの歌は以下の通りです。

吹くからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を あらしといふらむ 文屋康秀

はちすばの 濁りにしまぬ 心もて なにかは露を 玉とあざむく 僧正遍昭

かがみ山 いざ立よりて 見てゆかん としへぬる身は おいやしぬると 大伴黒主

古典がまだ身近だった時代の生活の一端を感じさせる茶碗です。

文化財課主任学芸員 田村規充

写真1「文屋康秀 残念ながら上半身は欠けています」 写真2「僧正遍昭」

写真3「大伴黒主」 写真4「大伴黒主の読み札」

「浅野氏広島城入城400年記念事業」

2019.7.2

今年は、浅野家初代広島藩主浅野長晟が元和5年(1619)に広島城に入城してから400年の節目の年にあたります。そこで、浅野氏広島城入城400年を記念して、浅野氏入城以後の広島の歴史や文化に触れる様々なイベントが県内各地で開催されています。 当課においても、7月から3月にかけて記念事業の実施が計画されています。伝統文化継承事業「子ども伝統文化教室」、「公民館・区民文化センター巡回ミュージアム」、市民公開講座「城下町広島の記憶と継承」、「浅野藩政期の学問所関連遺産の公開」、江戸期の文化体験イベント「江戸であそぼう」のほか、他施設や他団体との連携事業も実施する予定です。

当課においても、7月から3月にかけて記念事業の実施が計画されています。伝統文化継承事業「子ども伝統文化教室」、「公民館・区民文化センター巡回ミュージアム」、市民公開講座「城下町広島の記憶と継承」、「浅野藩政期の学問所関連遺産の公開」、江戸期の文化体験イベント「江戸であそぼう」のほか、他施設や他団体との連携事業も実施する予定です。

各イベントの詳細につきましては、今後ホームページ等でお知らせしていきます。それぞれの事業が円滑に実施できるよう、着実に準備を進めていきたいと思います。

文化財課指導主事 牛黄蓍 豊 / 写真:のぼりが掲げられた文化財課

「『令和』の時代を迎えて」

2019.6.14

私が初めて広島市の発掘調査に従事したのは、昭和59年のことでした。当時の広島市は、五日市町との合併も決まり、市街地周辺の宅地開発も盛んに行なわれ、発掘調査が爆発的に増加していった時期にあたっていました。それから、今日に至るまで、広島市の埋蔵文化財に関わり続けて35年になります。

発掘調査を始めた当初は、発掘調査の経験も浅く、知識にも乏しかったので、同僚や作業員さんからも大丈夫だろうかという目で見られていたものです。これが弥生時代後期の土器だよと諸先輩たちに教えていただきましたが、どれが新しい土器でどれが古い土器なのか、まったくチンプンカンプンでした。

通常、発掘調査では、バラバラに壊れた土器のほんの一部が出土するわけですから、壊れる前の土器の姿を把握するのは結構難しいのです。かつて出土した土器の特徴と照らし合わせながら、ほんの僅かな相似点を見出して、壊れる前の本来の姿を探し出すしかありません。私が発掘調査を始めた当時は、完形に近い土器の出土は非常に数が少なかったため比較する資料が乏しく、実態があまりよく分かっていなかったというのが実情です。

そんな現状が大きく変わってきたのは、旧五日市町の発掘調査がきっかけだといえるでしょう。合併建設計画にのっとって実施された発掘調査では、遺跡の規模も大きく、出土遺物の量もそれまで実施された発掘調査を大きく上回るものがありました。地域性というよりは、開発規模が大規模化していった時代のためだと考えられます。『平成』の時代になって、数多くの遺跡が開発によって消えていきましたが、資料の蓄積は確実に進んでいきました。

そんな現状が大きく変わってきたのは、旧五日市町の発掘調査がきっかけだといえるでしょう。合併建設計画にのっとって実施された発掘調査では、遺跡の規模も大きく、出土遺物の量もそれまで実施された発掘調査を大きく上回るものがありました。地域性というよりは、開発規模が大規模化していった時代のためだと考えられます。『平成』の時代になって、数多くの遺跡が開発によって消えていきましたが、資料の蓄積は確実に進んでいきました。

(つづく)

文化財課指導主事 若島一則 / 写真:昭和61年度調査 下沖5号遺跡調査風景

「日本のバウムクーヘン100周年」

2019.6.6

2019年は、浅野氏が広島城に入城してから400年ということで色々な記念イベントが開催されていますが、実はバウムクーヘンが日本で初めて作られてから100年の年でもあります。

バウムクーヘンが日本で初めて作られたのは“広島”だと皆さんはご存知ですか。今から100年前の大正8年(1919)3月4日に、広島県物産陳列館(現原爆ドーム)で開催された似島独逸俘虜技術工芸品展覧会※でカール・ユーハイムによって焼かれたのがはじまりです。現在は機械を使って焼かれていますが、当時は樫の木を芯棒にして手でまわしながら生地をかけて焼いていく製法でした。この展覧会では、バウムクーヘンのほかにもハムやソーセージ類が販売され、写真、絵画、船の模型、靴、昆虫の標本などが出品されました。九日間の会期でしたが、約16万人が訪れたそうです。

ところで、バウムクーヘンを食べたことがある方は多いと思いますが、実際に作ったことがある方は少ないのではないでしょうか。私が以前勤務していた広島市郷土資料館では、毎年冬に子ども向け教室「バウムクーヘン作り」を行っているのですが、竹(節を抜いたもの)を芯棒にしてバーベキューコンロを使い、約1時間半かけて手作りでバウムクーヘンを作っていました。

これからの季節、キャンプに行く機会があると思いますが、バーベキューだけでなくバウムクーヘンを焼いてみるのも楽しいと思いますよ!

※第一次世界大戦中により、青島(ちんたお)に駐在する多くのドイツ将兵が捕虜として日本各地の収容所に収容されました。似島俘虜収容所は、大阪俘虜収容所が閉鎖された代わりに、大正6年(1917)2月に開設されました。そして、大正9年(1920)4月に閉鎖されました。

文化財課学芸員 日原絵理 / 写真左:バウムクーヘンを焼いている様子 広島市郷土資料館提供

写真右:似島俘虜収容所全景 国立国会図書館蔵『大正三四年戦役俘虜写真帖』より

「文化財課の屋外展示」

2019.5.17

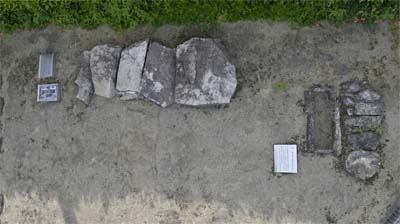

文化財課事務所の敷地内には、遺跡から移設した石棺墓があります。

写真1の右は、安佐南区大町七九谷C地点遺跡で確認された弥生時代のお墓です。発見時は蓋石がされていましたが、現在蓋石は隣に置かれ、開いた状態で公開されています。棺の内部は最長1mもないことから、子どものお墓と考えられています。この遺跡からは土壙墓(どこうぼ)62基、石棺墓(せっかんぼ)17基、土器棺墓(どきかんぼ)2基、計81基のお墓が確認されましたが、そのうち石棺墓のほとんどは最長1m未満の小さなお墓でした。

写真1の左は、安芸区成岡第2号古墳の埋葬施設です。この古墳からは、3世紀後半の60歳以上とみられる男性の人骨が見つかりました。(蓋石が閉じた状態で公開されていますが、人骨は展示されていません。)日本の土壌の多くは酸性のため、古い時代の人骨は条件が合わないと残らないのですが、この石棺は粘土で目張りされ、土砂や水の流入を防いだことで現代まで残ったとみられます。

近くにお越しの際はぜひご覧ください。

文化財課主事 兼森帆乃加 / 写真1:文化財課の敷地内に移設されている石棺墓

写真2:成岡第2号古墳埋葬主体人骨出土状況(北西から)

「仏の仏」

2019.5.10

写真の仏さまは、広島平和記念資料館の耐震工事に伴う発掘調査で見つかった、江戸時代のお墓の副葬品です。長年土中にあったため表面の金箔がだいぶ剝がれてしまっていますが、小さな厨子(ずし)ともに精巧に造られています。御像とそのすぐ下の蓮台が一体となっているのですが、その高さは1.7㎝、厨子の高さでも3.8㎝ですので、携帯用の仏さまと考えられます。なお、厨子はさらに専用の木製鞘(入れ物)に納められていました。

頭に螺髪(らほつ。小さく丸まった巻毛。不遜にもパンチパーマみ たいと言ったりする人もいますが…)、額に白毫(びゃくごう。大きな仏像では水晶などを用いて表現されたりしますが、本来は白くて長い毛が丸まったものです)、簡単に布をまとった感じの服装にアクセサリーは無し。よく見ると手に小さな壺(薬壺)をのせています。これらの特徴から、この仏さまは悟りを開いた薬師如来だとわかります。

たいと言ったりする人もいますが…)、額に白毫(びゃくごう。大きな仏像では水晶などを用いて表現されたりしますが、本来は白くて長い毛が丸まったものです)、簡単に布をまとった感じの服装にアクセサリーは無し。よく見ると手に小さな壺(薬壺)をのせています。これらの特徴から、この仏さまは悟りを開いた薬師如来だとわかります。

薬師如来というと、片方の手のひらを上に向けて薬壺をのせ、もう片方の手を上げて手のひらを私たちの方に向けるスタイルが一般的です。それは「大丈夫、あなた方を病や苦しみから救いますよ」というサイン。一方、写真の仏さまの場合、両手をお腹の前で組む瞑想中の姿勢をとっています。これは「あなた方の病や苦しみを取り除くこと に専心していますよ」というお姿です。

に専心していますよ」というお姿です。

江戸時代の一般的なお墓の副葬品としては、数珠が圧倒的に多く、故人が生前使用していた普段使いの愛用の品々(煙管、くし、かんざしなどがメジャーです)がそれに続きます。仏となった故人とともに仏さまが埋葬されたこの事例、小さな薬師如来に寄せた故人の篤い信仰が伝わってきます。

文化財課主任学芸員 荒川美緒 / 写真:携帯仏

「誓」

2019.4.9

広島平和記念資料館(旧材木町)下での発掘調査では、たくさんの、そして様々な種類の出土品が見つかっています。今回紹介するのは墨書きのある陶磁器の破片です。

この出土品は湯呑茶碗の底の部分にあたり、高台(茶碗の足の部分)の内側には、墨書で「誓」と書かれています。さて、この文字にはどんな意味があるのでしょうか。

材木町には、誓願寺というお寺がありました(現在は三滝に移転しています)。誓願寺は広島城の築城開始(天正17年(1589))とほぼ同時期の、天正18年(1590)に開基したとされる市内でも有数の大きなお寺で、境内には広島一と称された大きな山門や池があり、人々の憩いの場となっていたそうです。発掘調査範囲にはこの誓願寺の北端の一部が含まれており、調査により誓願寺の北側に江戸時代の堀があることが確認できました。

「誓」と書かれた陶磁器片はこの誓願寺北側の堀の中から見つかりました。他にも堀の中からは沢山の陶磁器類が出土しており、使われなくなった物がゴミとして堀の中に投棄されたと考えられます。出土した陶磁器には墨書が書かれたものが何点かありますが、これほどはっきりと大きく書かれたものはこの陶磁器片ぐらいです。出土した場所から見ても、誓願寺で使っていることを示すために、この文字が書かれていたのではないかと想像できます。もう個人的にはそうに違いない!と考えています。

文化財課主任学芸員 桾木敬太 / 写真:「誓」と墨書きされた陶磁器片

「発掘調査の道具たち」

2019.3.18

文化財課では、つい先日まで発掘調査を行っていました。暖冬で助かりましたが、調査開始時には全く虫がいなかったのに、啓蟄(二十四節気の一つ、冬眠していた虫が土から出てくる時期という意味)から本当に虫を見かけるようになり、昔の人の観察眼に驚かされました。

さて、発掘調査では様々な道具が使われています。大学の実習ではシャベルと移植ゴテで地面を掘った記憶がありますが、文化財課に異動して初めて見る道具もありました。今回は特によく使われる道具をご紹介します。

まず、写真一番左がジョレンです。掘った土を移したり、地面をならしたりするのに使われます。調査の最初から最後まで、最もよく使う道具の一つです。

次に、左から二番目が鍬(くわ)です。畑仕事のイメージがありますが、発掘調査では地面を深く掘り下げたり、切り株を抜いたり、特に調査初期に大活躍します。

そして、鍬のすぐ右にあるのが手箕(てみ)です。掘った土はジョレンで手箕に移され、そのまま、もしくは一輪車に積み替えて運ばれます。手箕も最初から最後まで使われますが、 近年竹製のものからプラスチック製に代わって耐久性が弱まり、土の重みでヒビが入り使えなくなってしまうものがいくつか出ます。

近年竹製のものからプラスチック製に代わって耐久性が弱まり、土の重みでヒビが入り使えなくなってしまうものがいくつか出ます。

最後に、手箕の上に乗っているのが両刃鎌で、調査現場では「ガリ」と呼ばれています。鍬などを使い表土を取り終わると、遺物を壊さないように両刃鎌の刃先で土を削って慎重に地面をならし、遺構を探します。

道具のほとんどは農具のため丈夫に作られていますが、時には切れ味が鈍ったり、柄が折れたりすることがあります。そんな時はすぐ、ベテラン作業員さんが刃を研いだり柄を作ったりしてくださるので、非常に助かっています。

文化財課主事 兼森帆乃加 / 写真:左からジョレン、鍬、手箕、両刃鎌

- 2019.8.19

- 「自然のちから」

- 2019.8.9

- 「厳島神社大鳥居、修理中」

- 2019.7.31

- 「歌カルタが描かれた茶碗」

- 2019.7.2

- 「浅野氏広島城入城400年記念事業」

- 2019.6.14

- 「『令和』の時代を迎えて」

- 2019.6.6

- 「日本のバウムクーヘン100周年」

- 2019.5.17

- 「文化財課の屋外展示」

- 2019.5.10

- 「仏の仏」

- 2019.4.9

- 「誓」

- 2019.3.18

- 「発掘調査の道具たち」