学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「平等院と通貨」

2023.1.29

先日、京都府宇治市にある平等院を訪れました。平等院と聞くと、10円玉に描かれている平等院鳳凰堂を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。平等院鳳凰堂は、天喜元(1053)年に藤原頼道によって建立された阿弥陀堂で、鳳凰堂を正面からみた姿が翼を広げた鳥のように見えること、屋根の上に1対の鳳凰が据えられていることから、江戸時代初めごろから「鳳凰堂」と呼ばれるようになったそうです。

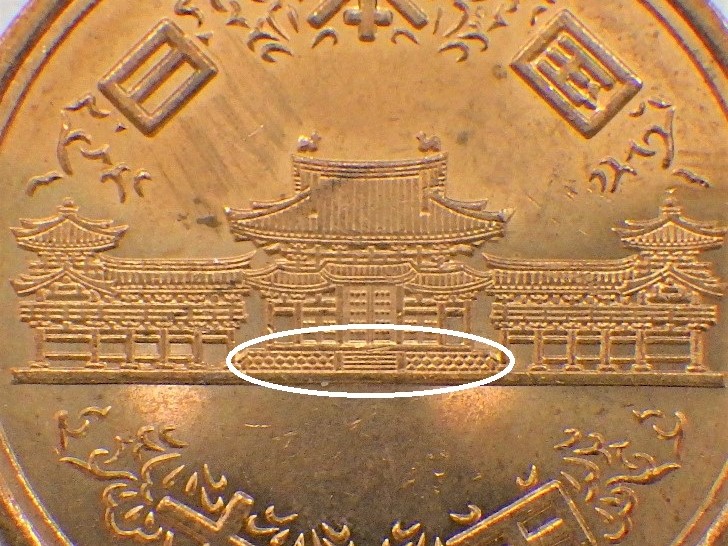

10円玉の鳳凰堂はとても精巧に出来ていますが、実際の鳳凰堂と比較すると、違う姿をしている部分があります。それは中堂基壇部分です。10円玉は昭和26(1951)年から製造されており、昭和の改修前の鳳凰堂をもとに制作されたため、中堂基壇が亀甲積になっています※1。しかし、昭和の改修時に建立当初の形式である壇正積に戻されたため、実際の鳳凰堂は壇正積となっています。(○で囲っている部分)

|

|

平等院が使われているのは、10円玉だけではありません。1万円札の裏面にも平等院鳳凰堂の鳳凰像が使用※2されています。現在、鳳凰堂の屋根上に据えられている鳳凰像は、2代目であり、平安時代に制作された初代の鳳凰像(国宝)はミュージアム鳳翔館で展示されています。鳳翔館では、間近で鳳凰像が見られるのでおススメです。

|

写真上左:平等院鳳凰堂(2023年1月撮影) 写真上右:10円玉の鳳凰堂 写真下:1万円札の鳳凰堂 |

※1 寛文10(1670)年に行われた大規模改修の際に、中堂基壇は壇正積から亀甲積に変更された。

※2 平成16(2004)年11月1日に発行された一万円紙幣(E号券)から鳳凰像(南像)が使用されている。

文化財課学芸員 日原 絵理

「イルミネーションも良いですが・・・」

2022.12.26

12月に入り、クリスマスや年末が近づくと市内の各地でイルミネーションが輝き始め、「きれいだなあ」と思うと同時に「ああ、もうすぐ今年もおわるのか…」と少し焦りとさみしさを感じます。イルミネーションの灯りは確かに綺麗ですが、これに負けず劣らずと私が思うものが広島城天守閣のライトアップです。

あまり日が暮れた夜に広島城を見ることはないかもしれませんが、ライトアップされ闇の中に浮かび上がる広島城天守閣はかなり乙なものです。イルミネーションは冬に行われることが多いですが、広島城のライティングは日没から午後10時くらいまで年間を通して見ることができるんです。それぞれの季節で様々な表情を見せてくれますが、おすすめはやはり冬なんです。まず、日が暮れるのが早いので早くから見れます。夏は7時過ぎてもまだ明るかったりしますから。おまけに冬は虫がいないので落ち着いて見れます。さらに気温が低く空気が澄んでいるのか透明感があります。

私にはおすすめのビューポイントがあります。 広島城内堀の北側の公園一帯です。 比較的天守閣に近く見やすく、堀の水面に天守閣が反射して逆さ天守のようにみえて、まあ、きれいなんです。

一見の価値ありですよ。

|

写真:ライトアップされた広島城 (スマホで撮ってもこの綺麗さ) |

文化財課主任学芸員 桾木 敬太

「平城宮跡の復原建築」

2022.12.01

先日研修で奈良県へ行く機会があり、ついでに平城宮跡に立ち寄りました。平城宮跡では順次建物の復原が進められており、3月に完成したばかりの南門を見ることができました。写真のとおり、門の奥には大極殿が見えています。大極殿は大礼の際に使用される天皇の玉座(高御座)が置かれた朝廷の正殿で、平城宮の正門である朱雀門の真北に位置しています。新たに復原された南門は大極殿院(大極殿と前庭)を囲む築地回廊の南側に位置する正門ですが、正式名称が歴史史料に残っていないとのことで「大極門」の扁額が掲げられていました。大極殿から南門を通って平城宮の正門である朱雀門までは直線距離で1km程度ですが、公園の開けた空間では思ったより遠く感じました。なお、平城宮では恭仁京遷都の前後で大極殿の位置が変わっており、復原されたのは遷都前の第一次大極殿・南門となります。

完成した南門のすぐ東隣には工事の覆いがあり、南門の左右に位置していた東楼・西楼を順に復原する計画が進んでいるようです。平城宮の建物は図面などが残っておらず、平城宮の発掘調査と同時代の歴史資料・建築物等を参考に上部構造が復原されたため、実際の建築物と全く同じとは限りませんが、寺社以外で古代の建物を見られる場所はほとんどないので、奈良時代の建物が並ぶ空間を見るのが今から楽しみです。

|

|

写真左:復原された南門(大極門)

写真右:平城京跡歴史公園案内地図(平城京跡歴史公園ホームページより引用)

文化財課主事 兼森 帆乃加

「出土遺物の実測から」

2022.11.24

私が文化財課に配属されて、初めて“文化財課ならではの仕事”を教わったのが、出土遺物の実測です。遺物の寸法を測り、方眼紙に作図していきます。まずは方眼紙に同心円を描き、同心円と遺物の中心を合わせて置くことから始めますが、遺物をどの向きに置いて描くのが適切に特徴を表現できるか、欠けた遺物の中心はどこか、方眼紙の上に遺物を置くところから時間がかかってしまいます。細かい目盛を見ることも難しく、使用する道具(注1)も初めて使うものばかりで戸惑いました。また図面には、より多くの情報を盛り込む必要がありますが、まだまだ知識が足りません。これから経験を重ねて、観察眼を養っていきたいと思います。

実測に携わるようになったことの影響もあり、先日、島根の方に足を延ばした際に、石見銀山に程近い温泉津町の「やきもの館」(注2)に立ち寄ってみました。ここでは、15段(長さ30 m)と10段(長さ20 m)の巨大な2基の登り窯が修復保存されているのを見ることができます。

登り窯は傾斜地を利用して、複数の窯が階段状に連なった形をしています。それぞれの窯には横口と呼ばれる薪を投げ入れる小窓があり、下段の窯の熱が次の窯へ伝わり、効率よく焼成ができるしくみになっています。焚き上がりの目安には、ゼーゲル錐(注3)の曲がり具合や、炎の色合いをみていきます。効率がよいとはいえ、人の手でつきっきりで温度調節をする必要があるため、作り手の方の苦労が窺えます。

文化財に携わるようになって、「歴史の勉強を改めてせねば…」と思っていたのですが、焼き物1つを見ても、作り方や焼き方には「科学が隠れているな」と思い、より興味深く感じています。以前、(広島ではないですが)科学館に勤めていたことがあるので、その時の視点も活かしつつ、分野は違えど通じるところをたくさん見つけ、発信していけたらと思います。

(注1)細かい目盛を見るために、定規の目盛部分にルーペを取り付けることもあります。

(注2)現在は3つの窯元があり、

年2回の「やきもの祭」の1週間前、登り窯に炎が入る様子を見ることができるそうです。

(注3)窯などの炉内温度を測定するのに用いられる、高さ約6センチの三角錐。アルミナその他を、

融解する温 度が異なるように配合して作る。セ氏600~2000度の範囲の各種のものがある。

1886年ドイツの陶工ゼーゲル(H.A.Seger)が発明。ゼーゲルコーン。

|

|

写真左:実測で使用する道具例

写真右;登り窯(島根県太田市温泉津 やきもの館)

文化財課学芸員 相原 秀子

- 2023.1.29

- 「平等院と通貨」

- 2022.1.12.26

- 「イルミネーションも良いですが・・・」

- 2022.12.01

- 「平城宮跡の復原建築」

- 2022.11.24

- 「出土遺物の実測から」