学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「二葉山考」

2024.3.11

文化財課の東区光町西側に隣接する二葉の里には、昭和20年(1945)、本土決戦に備え日本を鈴鹿山脈(岐阜県・三重県・滋賀県境にある山脈で2分し、その西側を担任地域とする高等司令部の第二総軍司令部が置かれていました。この話は、2021年1月7日の“学芸員のひとこと”でも書いています。

文化財課の東区光町西側に隣接する二葉の里には、昭和20年(1945)、本土決戦に備え日本を鈴鹿山脈(岐阜県・三重県・滋賀県境にある山脈で2分し、その西側を担任地域とする高等司令部の第二総軍司令部が置かれていました。この話は、2021年1月7日の“学芸員のひとこと”でも書いています。

第二総軍司令部は、昭和20年4月に二葉の里の「捜索第五連隊本部」(旧騎兵第五連隊本部)に入るのですが、なぜ、広島城内にあった「広島師管区司令部」(旧第五師団司令部)に入らなかったのか疑問でした。総軍司令部の方が師管区司令部よりも上位にあたります。話は古くなりますが、明治の日清戦争の際には、第五師団司令部の建物に大本営が入りました。

第二総軍司令部の参謀の一人であった橋本正勝氏によれば、第二総軍の司令部を広島に置くことは、大本営の決定であり、その具体的な場所の選定は第二総軍に任されたそうです。当時第二総軍司令部は、米軍は島伝いに南九州を攻めて来ると考え、その時は戦闘指揮所を南九州に進出させ、第二総軍司令部自ら指揮を執ることを想定していたようです。そのため広島は仮の宿と考え、あえて広島師管区司令部の建物には入らなかったようです。

ただ、第二総軍司令部は、本土決戦に備えて背後の二葉山に戦闘指揮所としての機能を持たせた司令部壕を構築中で、昭和20年8月の段階で、第二総軍司令官の畑俊六は“半成”(半部程度完成)と書いており、他にも7割くらい完成していたという話も伝わっています。8月6日の原爆投下により、第二総軍司令部の建物が倒壊炎上したため、第二総軍は司令部そのものを構築中の二葉山の司令部壕に移します。

そして、8月7日には被爆後の対応をどうするのか軍・官・民三者の合同会議がこの壕内で行われます。その会議の中で、畑俊六司令官から広島警備担任司令官に陸軍船舶司令部の佐伯文郎中将が任命され、以後広島市の警備・復旧は軍主導で行われることになりました。こうした被爆後の広島市の動きを決めた重要な場所なのですが、現在そのはっきりした場所がわかっていません。

第二総軍司令部が構築した壕で、合同会議が行われるくらいの広さもあるので、その痕跡くらいは残っていないのかと思い二葉山の山中を歩き、横穴・竪穴を数か所は見つけました。ただこれらの穴は、第二総軍が作ったものとはまだ断言はできません。今後も文献調査や現地踏査も重ね第二総軍司令部壕の存在を明らかにしてみたいと考えています。

文化財課学芸員 秋政 久裕

「石器作り」

2024.2.19

当課の出張事業プログラムの中には、打製石器でものを切ったり、磨製石器で木の実をすりつぶしたりして、それぞれの石器の特徴を実際に使って観察する「石器体験」があります。しかし、石器そのものをつくる体験は現在行っておりません。この石器作りの技術を習得するために、昨年、岩宿博物館(群馬県みどり市)にて石器作りの研修を受けました。

まずは、岩宿博物館でも子どもたちが実際に体験しているという、剥片から槍先形尖頭器づくりに挑戦しました。

「この辺りを叩いてみましょう。」

岩宿博物館の学芸員の方から丁寧に指導を受け、黒曜石を太腿に置き、狙いを定めて、鹿角のハンマーを石に打ち付けます。石器作りは初めてで緊張の連続です。

「もっと強く叩いていいですよ。」「…強すぎましたね。」

そんなやり取りが繰り返され、力みすぎて割れてしまうこともしばしば。力加減を弱めたつもりでも、思わぬところで割れてしまいました(写真1)。なんとか、それらしい形にはなりましたが、時間切れ。指導してくださった師匠たちのものを比べると一目瞭然、不格好すぎました(写真2)。これでは獲物は得られそうにありません。

次は、石器体験の事前準備として必要となる、石核から稜つき剥片の剥ぎ取り。石の割れ方には、「全方向の約60度の角度で曲がって割れる」という決まりごとがあるそうです。師匠たちは、どこから剥片を取るのが望ましいかよく観察をして、コン!と一打。気持ちよいくらいに稜つき剥片をはぎ取っていきます。

石のハンマーで石核を叩きます。狙いを定めて、力みすぎず、落ち着いて…。スコン!といい具合に取れました(写真3)。師匠と比べるとまだまだですが、「いい感じですね!」と褒められて、少し楽しくなってきました。しかし、いい具合にできたのも、ビギナーズラックだったようです。

「この形だったら、どうとでもなりますよ(どこを叩いても大丈夫ですよ)。」

という師匠の言葉が逆にプレッシャーとなり、なかなかうまくいかずに、大きかった石核がどんどん砕け散っていきました…。終わってから太腿を確認すると、痣だらけになっていたのも、よい経験です。

今回、石器作りの技術は一朝一夕にはいかないことを改めて痛感しました。昔の人の技術には本当に頭が下がります。いずれは当課でもプログラム化できるように、スキルアップを頑張りたいと思います。

| 写真1 | 写真2 |

|

|

| 写真3 | |

|

写真2:左は、岩宿博物館学芸員の方が製作した美しい槍先形尖頭器。

右は、私が製作した尖っていない尖頭器。

写真3:左は、無駄な動きなく一打で製作されていた、美しい稜つき剥片。

右は、私が初めてはぎ取った稜つき剥片(赤丸部分)。

文化財課学芸員 相原 秀子

「石室天井に広がる星空・天文図と星宿図」

2024.2.15

先日、キトラ古墳壁画と高松塚古墳壁画の実物を鑑賞する機会を得て、飛鳥の地まで足を運んできました。広島からでも乗り換えさえうまくいけば3時間とかからずに飛鳥駅まで到着できるというのだから、便利な世の中になったものです。(ちなみに今回の旅程も一日は雨でした。前回『瀬野・山歩き紀行』でも下り坂天気に見舞われた私、もしかして雨女かも……?)

さて、この度見学した壁画の中から、今回は星空図を取り上げようと思います。

両古墳壁画ともに東西南北に描かれた四神が有名ですが、共通点としてさらに、天井に星空が描かれているという特徴があります。墓室装飾において、天井に星空を描いた理由は明らかになっていません。被葬者が死後の世界でも夜を寂しく思わないように、という願いを込めて描かれていたとしたら……なんだかロマンティックですね。

キトラ古墳の星空図は、天文図と呼ばれるものです。天文図では、内規・赤道・外規(注1)を示す3つの同心円と、黄道(注2)を示す北西寄りの円を同一平面に示しており、その上には約360個の星による74の星座が表されています。(ここに描かれる星座は、私たちがよく知る88星座とは異なる、古代中国で考えられた星座です。)金箔で表された星々が天井石の上で煌めくさまは、およそ1300年前に描かれたものとは思えないほど美しく、思わず感嘆の声をあげてしまうほど綺麗でした。

一方で高松塚古墳の星空図は、星宿図と呼ばれるものです。描かれている星座は、外周に二十八宿(二十八星座)、中央に北極五星と四輔四星。これらの星座が、約100個の星によって示されています。ここで描かれている二十八宿とは、古代中国において、天体の位置を観測する基準とするために定められた重要な星座です。星座一つ一つの星数は少ないながらも、きらびやかにその形を示しているように見えました。

古代の人々が思いを寄せた星空。私たちの頭上には今も、古代から続く星空が広がっています。

皆様もぜひ、晴れた夜には空を眺め、星座を探してみませんか?

※注1:内規…一年中見ることが出来る星の範囲を示す線

赤道…天の赤道のこと

外規…一年の間に、観測場所から見えるすべての星の範囲を示す線

※注2:黄道…天球上における太陽の見かけの通り道のこと

|

|

画像右:奥に見える小山が高松塚古墳。こちらも二段式の円墳です。

手前に広がるのは星宿の広場。真北を向いた撮影しています。

文化財課主事 友井 瑞希

「双六と駒」

2024.1.23

早いものでもう1月も後半ですね。年末年始はあっという間に終わってしまったように感じますが、今回は、正月にちなんだ遊びの中から、寒い冬でも暖かい部屋の中で複数人が楽しめ、古くから老若男女問わず親しまれてきた遊び「双六」に注目してみました。

日本における双六の歴史は古く、持統天皇の時代に当たる西暦689年、日本書紀に「双六を禁止した。」旨の記述があり、この頃には既に双六が日本に存在したことが分かっています。庶民の間で広く楽しまれてきた双六は、賭け事の道具としても用いられ、その時々の治世者によって、何度も禁止をされるほど流行していたようです。

この頃の双六は、2列の12桝を描いた盤上で、たくさんの数の自分の駒を、サイコロを振って相手よりも早く上がりに進めるものであり、現在では「盤双六」に分類されるものでした(現代での「バックギャモン(画像1)」に近い遊び。)。

私たちがイメージする紙に駒が進むマスと絵が描かれた双六は「絵双六」に分類されるもので、一説には13世紀の後半頃、新米の僧侶に仏法を遊びながら学ばせるために考案された「仏法双六」から派生したものであると考えられています。

初めの頃は文字のみの簡素なものが主流であった絵双六ですが、江戸時代に入ると、町人文化としての浮世絵と結びつき、芸術性の高い精密な双六(旅行を題材にした「名所・道中双六」や歌舞伎を題材にした「芝居双六」など)が多く生み出され、人々に親しまれるようになりました。

明治時代以降も絵双六は印刷技術の向上とともに大量に様々なものが作られるようになり、子どもたちの学習用双六(「教育双六」)やデパートの広告など、もともとの遊戯性を携えながらも多岐にわたる作品が生まれることとなりました。

文化財課が過去に発掘調査を行った広島市内の遺跡でも、双六(盤双六)にまつわる遺物が出土しています。画像2は、名勝平和記念公園内遺跡で出土した江戸時代の「駒」です。骨を用いられて製作されたもので、同心円状の細かい文様が両面に丁寧に施されたものです。また、画像3は広島城跡西白島(II)地点で出土した同じく江戸時代の木製の「駒」です。画像2と比べると薄く、簡素な造りのもので、下駄や曲物など様々な生活用品に混じって出土したものです。

発掘調査で見つかるこうした娯楽にまつわる遺物は、当時の世相や人々の生活の在り方をうかがい知ることのできる貴重なものです。

現代の我が家でも、コロナウイルスによる自粛生活が契機になり、子どもと手作りの双六を作って家で楽しむようになりました(画像4)。時代が変わっても、双六に子どもが熱中してくれるのは良いものですね。

今回は双六についてお話をしました。まだまだ寒い日が続きますので、皆さんも気の置けない仲間や家族との会話を楽しみながら、暖かい部屋で双六を楽しんでみませんか?

| 画像1 | 画像2 |

|

|

| 画像3 | 画像4 |

|

|

画像2:駒 名勝平和記念公園内遺跡 広島平和記念資料館本館下地点 SK36 C5区出土

画像3:駒 広島城跡 西白島(II)地点 堀内出土

画像4:我が家の手作り「絵双六」

文化財課主査 板木 達也

「柿のひみつ」

2023.12.28

渋柿をそのまま食べたことがありますか。ちょっとかじっただけでも口の中は絶望的な状態になります。よかったらお試しください。干し柿にするのはその渋柿ですが、お菓子のように甘いですよね。なぜアレがああなるのでしょうか。

ここでちょっと科学の話。渋さの犯人は柿に含まれるタンニンです。タンニンは水溶性なので、唾液と混ざると口の中に溶けだし大惨事となります。実は渋柿は糖度が20度くらいあり、とても甘いのですが、タンニンの渋みに隠されているのです。恐るべしタンニン!ところが、干すことによってタンニンは不溶性になり、溶け出さないので甘味だけを感じるというわけです。また干し柿の表面にふく白い粉は「柿霜(しそう)」といって、ブドウ糖の結晶だそうです。これがまた甘さを倍増させるのです。間違ってもはたき落としてはいけません。でもよく考えたら、タンニンはそのままおなかの中に入っているということですね。ちょっとドキドキします。

柿は日本古来のものといわれていますが、元々はすべて渋柿で、私たちがおいしくたべている甘柿が登場したのは鎌倉時代なのだとか。渋柿をなんとかして食べたくて知恵をしぼった末、干し柿の歴史が奈良時代に始まったといわれています。平安時代の百科全書『延喜式』には、宮廷内に桃や梨などとともに柿の木を100株栽培し、干し柿をお供え用のお菓子としていたことが記されています。甘くておいしいという理由だけではなかったようです。「柿が赤くなると医者が青くなる」という言葉あるくらい、柿はビタミンC、βカロテン、食物繊維等々が豊富で、とても栄養価が高い果物ですが、干すことによりさらに倍増するというすぐれものなのです。タンニンにはなんとアンチエイジング効果があるとか。先人たちの知恵に感謝ですね。でも、なにしろ糖度が高いので、食べすぎにはくれぐれも注意しましょう。

ここからは想像ですが、縄文時代に渋柿があったとしたら、なんとかしておいしく食べていたのではないでしょうか。トチの実でさえ工夫して食べた縄文人のことです。優れた保存食だったかもしれません。

|

|

|

写真中:今年は柿霜があまりつかずがっかり

写真右:甘柿はいくら干してもおいしくならないそうです

文化財課学芸員 岡野 孝子

「『大黒舞』と節分」

2023.12.19

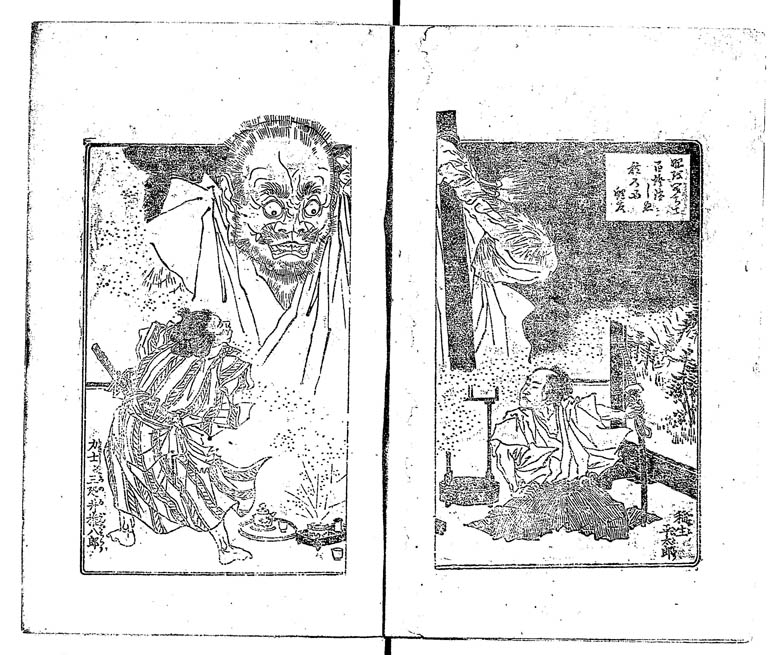

12月も半ばとなり、今年も残すところ少しとなりましたね。そこで今回は、年末年始が舞台の物語『大黒舞』を紹介します。

主人公の大悦の助は、貧しいながらも親孝行の気持ちを忘れない人物です。ある日、清水寺でお参りをした帰りに藁しべを拾います。大悦の助はその藁しべを人助けに使い、お礼に貰ったものをさらに人助けに使っていきます。最後には馬を手に入れ、それをお金に換えて両親のために家を建てました。

それからしばらく経った節分の日、大悦の助の家を大黒天が訪ねます。大黒天は大悦の助の親孝行な姿に感心し、しばらくの宿にしようと考えたのです。大悦の助は大黒天をもてなします。その日の夜、大悦の助の家の前に鬼が現れますが、大黒天から豆を撒くよう教えられ、その通りにすると鬼が退散します。 翌日の朝になると、大悦の助の家に恵比寿も顕れ、大黒天とともに大悦の助に祝福を授けます。二神の祝福を受けた大悦の助の一族は肩を並べる存在もいないほど繁昌する、という内容で物語は締めくくられています。

このあらすじを見て、どの部分が年末年始に関係あるの?と思われるかもしれません。実はこの物語の「節分の日」は正月1日を指しています。正月1日を指していることは、原文に正月1日を導く「新玉の春」という枕詞がある点から分かります。『大黒舞』は室町時代末期から江戸時代初期以降に成立したのですが、当時は旧暦を使用していたため、節分が現在のような2月3日前後ではなく、12月や1月の初めにありました。現在の暦よりも節分が1~2カ月程度早かったのです。豆を使って鬼を追い払うのは現在と同じですね。

『大黒舞』は祝儀物という物語の分類に属する作品で、正月の祝儀の場で読まれた歴史があります。年末年始のお時間のある時に読んでみてはいかがでしょうか。

|

写真:『大黒舞』上巻 酒宴の様子。左上が大黒天。 扇を持って舞を披露しているのが恵比寿。 大悦の助は下段左から2番目の人物。 『大こくゑひす』(佛教大学附属図書館所蔵) ※『大こくゑひす』は『大黒舞』の別称。 |

文化財課学芸員 近藤 博美

「プールの話」

2023.11.1

すっかり秋めいて、夏の猛暑を忘れかけている時期ですが、プールの話を・・

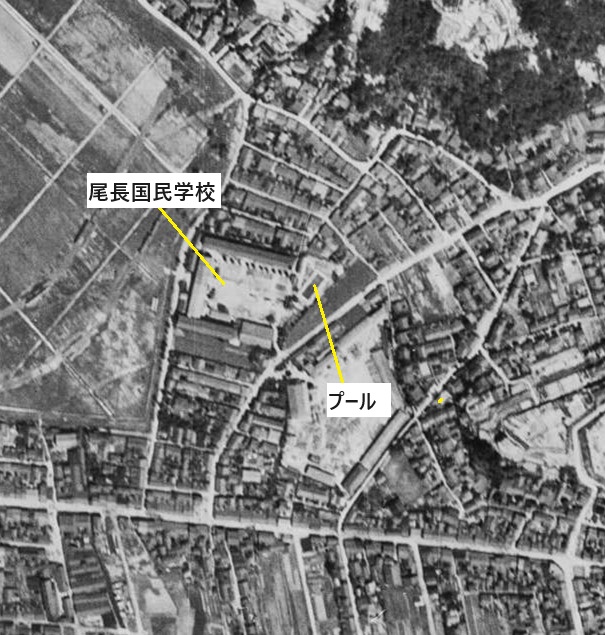

文化財課のある東区光町周辺の歴史を調べている中で、尾長小学校のプールの情報が目に留まりました。尾長小学校のプールは、市内の小学校の中で最初に設置されたプールであったようです。設置は戦時下の昭和18年(1943)7月、尾長小学校が尾長国民学校と呼ばれていた時代となります。プール設置の理由を調べてみると児童の健康増進以外の理由も見えてきました。

昭和18年1月、広島市に官設消防署を設置することなり、広島市に西消防署と東消防署が誕生します。 尾長町*の管轄は東消防所(庁舎は当初は京橋町、5月に荒神町に移転)で、このほか仁保・段原日之出町・東白島・幟町に出張所がありましたが、いずれも広島駅よりも南側でした、広島駅よりも北側に出動の際には、鉄道線路を横切る必要があり、時には消防自動車が長く踏切で汽車の通過を待つという状況にもありました。そのため、尾長国民学校にプールを設置する際、防火用水としても有効だと陳情したそうです。尾長小学校に残る『大正六年起 沿革誌 No1 広島市立尾長小学校』にはプールのことは“貯水池兼游泳池”と記録されています。

昭和12年(1937)10月「防空法」が制定され、各府県には防空担当の防空課が置かれます。昭和14年(1939)4月には、「警防団令」が公布され、防空と水防・消防に従事する警防団が広島市にも誕生します。太平洋戦争が始まった昭和16年(1941)12月には、より防空体制を強化する「防空法」が改正施行されます。こうした防空意識の高揚の中、防火用水機能を持たせたプールが昭和18年7月に誕生し、さらに同年9月には全児童を収容できる防空待避所も完成しています。この時代には二葉山に高射砲陣地、尾長山には照空陣地が置かれていたと思われ、学校周辺が爆撃の標的になる可能性があったことも関係してくるかも知れません。

設置当初のプールは学校敷地の北西隅にあり、現在は南西隅に場所が変わっていますが、火災の際にはプールの水を使用する“消防水利”として機能が生かされています。

※現在、尾長小学校は山根町にありますが、山根町は昭和39年(1964)に尾長町から分離して誕生しています。

|

|

写真左:昭和20年(1945)7月25日 航空写真部分拡大(提供:国土地理院 5M335-9253)

写真右:壁の向こう側がプール 消防水利とし利用するための取水口が設けられています。

文化財課学芸員 秋政 久裕

「十三夜」

2023.10.17

10月も後半に入り、秋の気配をより一層感じる時期になりました。秋の行事といえばお月見、旧暦(※)8月15日(今年は9月29日)の中秋の名月「十五夜」が有名です。十五夜は、芋の収穫を祝う行事でもあることから「芋名月」とも呼ばれます。

この十五夜(芋名月)に対して、「十三夜」はご存知でしょうか?十三夜は、十五夜に次いで美しい月といわれていて、栗や豆を供えることから「栗名月」や「豆名月」とも呼ばれます。十三夜は旧暦9月13日にあたり、今年は10月27日です。

十五夜の月見は、中国から9世紀頃に伝わった習慣とされていますが、十三夜の月見は日本独自の習慣とされています。その起源は、延喜19年(919)の9月13日に宇多天皇が月見の宴を催したことにあるともいわれます。まんまるではなく少し欠けた状態で昇ってくる十三夜の月に風情を感じ取るのは、わびさびの美学につながる日本らしいものなのかもしれません。

十五夜と十三夜は、あわせてお月見をするのが本来はよいとされています。これは、片方しか月見をしないことを「片見月」といって縁起が悪いといわれていたためです。秋も深まり、空が澄んでくるこの時期は、月も美しく感じられます。「片見月になるから…」とは気にせず、季節の移ろいを感じながら、今年の十三夜を楽しんでみてはいかがでしょうか。また、少し欠けた月の方が、満月の時よりもクレーターが観察しやすいのでおすすめです。これは、太陽光が斜めからあたっている方が、クレーターの影ができ立体的に見えるためです。夜空を見上げに外に出られる際は、冷えるので暖かい格好でお出かけくださいね。

※現在の暦は、太陽の動きをもとにしてつくられていますが(太陽暦)、かつては月の満ち欠けをもとに、

季節を表す太陽の動きを考慮して作られた「太陰太陽暦」が使われていました。新月になる日を月の始まり と考え、三日月が3日、満月が15日、また新月が来ると新しい月となります。日本で太陽暦が採用されたの は、明治5年(1872)です。

|

|

写真左:楊洲周延『千代田の大奥 月見之宴』. 国立国会図書館デジタルコレクション

月見団子のほか葡萄などの果物もお供えし、秋の実りに感謝する様子が描かれています。

写真右:十三夜月(2022年10月撮影)

木星や土星の惑星たちも、月の光に負けることなく見頃を迎えています。

また、10月29日の明け方には部分月食が起こり、晴れていれば広島でも見ることができます。

文化財課学芸員 相原 秀子

「ネコは何しに日本へ」

2023.10.12

日々ネコのいる風景は当たり前ですが、そもそも一体いつから日本にいるのでしょうか。 奈良時代から平安時代(1,300~1,200年前)に、仏教の経典をネズミから守るため、中国からやってきた(連れてこられた)、そして貴族のペットとして飼われるようになった、というのが長い間の通説でした。

確かに平安時代には様々な文献にネコが登場しています。初めて文献上で確認できるのが『日本霊異記』です。705年(慶雲2)、豊前国(福岡県京都郡あたり)の膳臣広国という人のお父さんが、死後なんだかんだあってネコに生まれ変わって息子に保護されました、というお話です。清少納言の『枕草子』に出てくるメスネコ「命婦のおとど」は一条天皇のペットで、乳母(人間)までつけられるほどでした。ある日おとどが昼寝をしていたら、乳母に「まあ!姫君なのにお行儀が悪い」(ネコなのに)と理不尽に叱られ、扇丸という犬をけしかけられました。おとどはびっくりして隠れたのですが、これを見ていた天皇がひどく腹を立て、扇丸を棒で叩いた上、島流しの刑にしてしまいます。それだけネコが大好きだったということですね。むしろその後の扇丸の聞くも涙語るも涙のストーリーが続くので、犬好きの方は是非読んでみてください。

さて、ネコはいつから日本に、の話に戻ります。 2007年に、古墳時代に作られた須恵器(1,400年前)にネコ(なんじゃないかなと思われる)の足跡がついたものが見つかりました。爪を隠した肉球を持つ哺乳類といえばネコ(イヌなら爪のあともつくはず)。焼成前のまだ柔らかいうちにネコふんじゃった♪のでしょう。このひと踏みが歴史を塗り替えた!と話題になったのですが、その1年後、更に歴史を変えるかもしれない発見がありました。長崎県壱岐島の弥生時代のカラカミ遺跡から、ネコ(多分イエネコ)の骨が見つかったのです。そしてそれが2,100年前のものだということがわかりました。ネコ伝来が一気に700年さかのぼることになりました。ヨーロッパを経由して中国にネコが現れたのが2,000年前だといわれています。だとすると…、カラカミネコはもしかしたら別ルートできたのかもしれません。一体どこから?どんなネコだったのでしょう?カラカミではどんな暮らしをしていたのでしょう?

正確には、足跡からも骨からも100%ネコという確証は得られてはいませんが、ネコの方がロマンがあってよいではありませんか。

大切なお米を守るため?ありがたいお経を守るため?それともはじめから人を癒すため?遠い昔、ネコは何しに日本に来たのでしょうか。

|

|

写真左:兵庫県姫路市見野古墳群で見つかった猫ふんじゃった(かもしれない)須恵器

提供:姫路市教育委員会

写真右:2018年には福井県美浜町の興道寺古墳群でも肉球付き須恵器が見つかりました。

多分ネコ、きっとネコ

提供:美浜町教育委員会

| 文化財課学芸員 岡野 孝子 |  |

「瀬野・山歩き紀行」

2023.10.4

9月下旬某日、やっと日中の最高気温が下がってきたような気がする頃。私は同行者とともに、安芸区瀬野と東広島市志和にまたがる山の中にて、虫やら蜘蛛の巣やら倒木やらと戦っていました。目標は東中倉山山頂、標高は514m。「海軍山」とも呼ばれている山です。

東中倉山の頂上付近には、中野探照灯台跡とされる旧海軍の遺構が残っています。旧海軍の防空施設があったから、呼び名も「海軍山」。結構安直ですが、親しみがあっていいのかもしれません。さて、呉海軍警備隊の『中野探照灯台廣島爆撃目撃状況』によれば、この探照灯台において、1945年8月6日の朝8時14分に飛行機の音を聴取し、廣島方向へ向かうB29二機─つまり、廣島に原子爆弾を投下したエノラ・ゲイおよびその随伴機である─を目撃したとされています。現在この探照灯台跡地には、登山者の休憩所としても利用されている司令棟跡や、探照灯が設置されていたとされるアンカーボルト付のコンクリート基礎、水回り施設の建物跡などが残っているとのこと。我々もその遺構をじかに見よう、ということで登ったのですが……。

東広島市の奥屋PAにほど近い平原登山口から登り始めて、おおよそ30分。我々はおそらく、迷子になったのでしょう。ふれこみでは急斜面を登る場所もあるけれど、登山ルートとして整備されており、頂上まで登ることができる、とのことでした。しかし目の前には大量の倒木と蜘蛛の巣が行く手をふさぎ、道のような道でないような山の斜面だけが広がっています。途中に分岐があったのを思い出し、そこまで引き返してみました、指している道はあっているような……?

地図上では目印の鉄塔がある、と書いてあったので探してみましたが、木々が生い茂っており目印もさっぱりわからずじまい。しばらく周辺をうろうろと彷徨ってはみたものの、じわじわと天気が悪くなっていってしまったこともあり、撤退を余儀なくされました。大変無念です。

この山にはいくつか登山ルートがあり、今回は一番所要時間の短いとされるルートを選んだのですが、どうやらそれが裏目に出てしまったようです。次回は少し所要時間が長くなるものの、ハイキングコースとして紹介されている(調べてみた限りでは歯ごたえのある登山道のような気がしますが……)、瀬野駅裏の中倉神社登山道から挑んでみようと思います。そうそう、登る前には、てるてる坊主の作成を忘れずに。

|

|

写真左:東中倉山の山の中。道はあっているはず、なのですが……。

写真右:寄り道して向かった原山・山頂の三等三角点。

原山の頂上へは阿戸登山口から車で登ることができます。

文化財課主事 友井 瑞希

「秋のお出かけシーズン」

2023.9.25

朝晩が涼しくなり、やっと過ごしやすい季節になりました。(まだ日中は暑いですが・・・)観光シーズン到来です。この時季、美しい景色や名所を訪れるとともに、その場所の料理や名物、土産を楽しむ方々がたくさんいるのではないでしょうか。旅は江戸時代後期に大衆化しており、『旅行用心集』という手引書が出版されるほど、多くの人が各地を訪れるようになりました。広島出身の著名な歴史家・漢詩人の一人、頼山陽も多くの場所を訪れています。例えば九州旅行では、現在の大分県中津市にある奇岩の連なる絶景地に足を運んでいます。これを見て感動した彼は、元々「山国谷(やまくにだに)」と呼ばれていたのを中国風に「耶馬渓(やばけい)」と名付けたのです。現在ではこの名の方が知られており、日本三大奇勝として大分を代表する観光地の一つになっています。

また山陽は、暮らしていた京都の景色から「三十六峰外史」という号(別名)を持っています。京の町の東側に連なる比叡山をはじめ如意ヶ嶽(大文字山)などは東山三十六峰と呼ばれ、その眺めは有名です。この景色を好んだ山陽は、号として用いるとともに住居をこれらの山々が一望できる場所を好んで住んだのです。京都では6回転居しており、終の棲家となった住居の書斎が史跡「山紫水明処」(京都市上京区東三本木通丸太町上ル南町)として現在も残されています。この眺望と鴨川のせせらぎを聞きながら、詩作だけでなく仲間との酒宴などを楽しんだのではないでしょうか。

因みにこの「山紫水明」は美しい景色を表す言葉として、山陽が造ったものです。もともとは、山が紫色に、水面が明るくキラキラ輝くように見える夕暮れ時のことを意味するものだったのですが、いつ頃からか変わってしまい、辞書でも美しい景色と紹介されています。

こんな話をしていると、どこかへ出かけて散策したくなりますね。

|

|

写真上:山紫水明処外観

写真下:山紫水明処から東山の眺望

文化財課主任学芸員 山脇 一幸

「出前事業「遺物に触れて観察しよう」」

2023.9.19

9月も半ばを過ぎましたが、日中はまだまだ暑い日が続いており、早く秋の深まりを肌で感じられたら良いなと思っておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて、8月26日土曜日に、矢野公民館で開催された歴史講座「ひろしま古代入門講座~遺跡から出土した遺物に触れて観察しよう!~」に講師として行って参りました。

講座では、参加者の方に、広島市の遺跡から出土した遺物や当課が製作したレプリカ資料などを間近に見て、実際に触れていただける観察会を行いました。また、併せて広島市の縄文時代から古墳時代にかけての歴史の説明について、スライドを通じて行いました。

観察会では、地元の矢野地域の遺跡から出土した弥生時代後期の土器や、古墳から出土した須恵器、そのほかに矢野地域に存在した西尾(にしお)古墳からも鋲留めの一部が出土している、古墳時代の鎧(横矧板鋲留短甲)のレプリカなどを手に取って観察していただきました。歴史の講座に初めて参加された方も、そうでない方もいらっしゃったようですが、参加された皆さんそれぞれが、遺跡から出土した遺物を通じて古代の人々の息づかいや工夫を感じていただけたようでした。

特に、安芸区の矢野南にあった弥生時代の遺跡である岡谷(おかのたに)遺跡から出土した「獣形土製品」が皆さんの興味を惹いたようでした。「子どもの玩具だったんじゃないか?」、「犬や猪には見えないね。」など、皆さんで謎の遺物の正体について考えていただいた時間がとても印象的でした。

こうした出前事業で講師を務めるのは、私自身にとって初めての経験でしたが、日常の業務の中で保存に取り組んでいる埋蔵文化財を、実際に皆さんが触れて楽しんでいる様子を見ることができ、非常に良い経験となり、ますます日々の業務に対するモチベーションを上げることができたように思います。今後とも市民の皆さんにより分かりやすく、楽しい講座を行うことができるよう、工夫していきたいと思います。

なお、今回の出前事業の会場となった矢野公民館では縄文時代の土器片を始め、矢野地域の遺跡から出土した、たくさんの遺物がロビーに常設展示されています。さらに、秋にも楽しい歴史講座を開催されるとのことですので、広島の歴史について興味のある方はぜひ参加されてはいかがでしょうか。

|

|

|

写真上左:出前講座スライド説明の様子 (矢野公民館提供) 写真上右:遺物観察会の様子 (矢野公民館提供) 写真下:復元した短甲と胄 城ノ下第1号古墳出土の短甲及び 中小田第2号古墳出土の胄を参考に復元したもの |

文化財課主査 板木 達也

「稲生物怪録」

2023.8.18

8月も後半に入りましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。そこで、少しでも涼しくなればと思い、今回は江戸時代の備後国三次(現在の広島県三次市)が舞台となっている妖怪物語「稲生物怪録(いのうもののけろく)」を紹介したいと思います。

稲生物怪録は、江戸時代中期の寛延2(1749)年7月1日、旧三次藩の町内で暮らす16歳の稲生平太郎のもとに怪物姿の魔王が現れ、それ以降一か月間もののけに襲われ続けるが、最後まで耐え抜いたというお話です。伝承される中で物語の内容が微妙に変化していて、魔王が去っていく際に平太郎に木槌を授けたというストーリーもあります。

この物語の主人公である稲生武太夫(ぶだゆう)(成人後の平太郎)は実在の人物で、広島市南区にある稲荷神社の祭神として祀られています。また、魔王から授けられたとされる木槌が広島市東区の國前寺に保管されています。

稲生物怪録の舞台になっている三次には、三次もののけミュージアムがあります。この博物館で妖怪の世界を堪能した後、妖怪にまつわる地を巡ってみるのはいかがでしょうか。

|

|

写真左:『稲生平太郎 (妖怪退治)』錦城斎貞玉 講演・今村次郎 速記/明治31年出版 /国立国会図書館蔵

写真右:稲荷神社/2017年撮影

文化財課学芸員 日原 絵理

「イチゴ」

2023.7.11

旬が終わりかけの頃ではありましたが、先日イチゴ狩りに行ってきました。これまでいくつもイチゴを食べていますが、イチゴについてあまり知らなかったため、これを機に調べてみました。

私たちが普段食べているイチゴは、かつてオランダ人が栽培と改良を続けてきて、江戸時代後期にオランダ船で長崎にもたらされたことから、オランダイチゴ(バラ科オランダイチゴ属)と呼ばれています。

今でこそ、オランダイチゴは様々な品種がありとても人気ですが、当時はイチゴの色が血を連想させるとして、食用としてはあまり普及せず、観賞用として利用されました。 日本で食用としてイチゴの栽培が本格的に始まったのは明治5年(1872)からでした。オランダイチゴが日本に入ってくる前は、イチゴというと今でいうキイチゴ(バラ科キイチゴ属)のことを指したそうです。

イチゴという名称は、古代の大和言葉の「一比古(イチビコ)」に由来されると考えられ、語源的には果実の特徴から名づけられたものと推定されています。

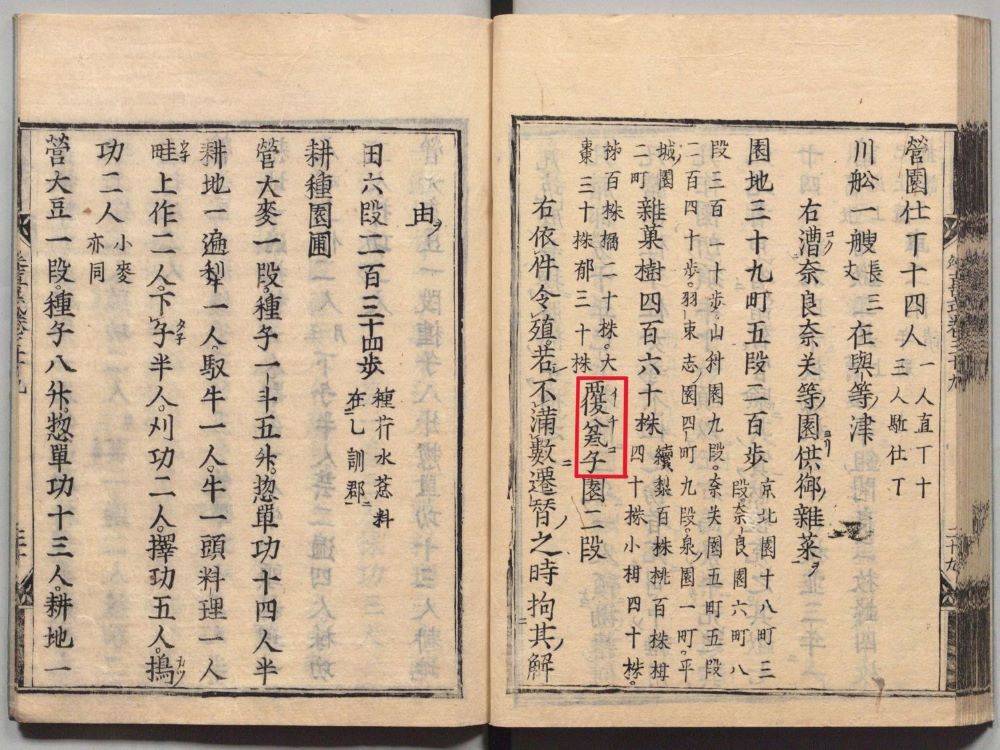

イチビコの最古の記述は奈良時代に編纂された『日本書紀』(720年)にみられます。この頃、中国から朝鮮半島経由で漢方薬としてキイチゴの乾果が輸入されており、『延喜式』(927年)にも「覆盆子(イチゴ)」が記されています。

日本でのキイチゴの利用は古く、縄文時代前期の遺跡である秋田県池内遺跡では、酒の醸造に収集されたと推定されるニワトコの種子とともに、少量のキイチゴ種子が出土しています。古くからイチゴが生活の中にあったということに驚きました。

また、清少納言の『枕草子』「あてなるもの(上品なもの)」の中に、「…いみじううつくしきちごの いちごくひたる」という文章があります。

この頃も今でいうキイチゴであったとされますが、幼い子どもが小さな口で上品にちまちまと食べる様子を想像すると、今も昔も変わらずかわいいものなのだなあ、と微笑ましく感じます。

イチゴだけでなく、身近な食べ物の歴史について知らないことが多いので、今後も時折調べてみたいと思います。

参考文献:『イチゴ大事典』(農山漁村文化協会編集)

|

|

写真左:『延喜式 巻38-39』(慶安1年/紅葉山文庫)に記載されている「覆盆子」の文字。

国ごとに納入するべきものの欄に「覆盆子」の記録が残っています。

国立公文書館デジタルアーカイブ

写真右:イチゴの果実は、赤い部分ではなく、表面にある粒々ひとつひとつ(痩果:そうか)。

一粒のイチゴには200~300個の果実が集まっています(集合果)。痩果の中心に種子があります。

赤い部分は果実ではなく、「花托:かたく」といいます。花托は茎の先端が厚く膨らんだもので、

おしべやめしべを載せる土台のような、イチゴの種を守るためのクッションの役割をもちます。

文化財課学芸員 相原 秀子

「軍都広島」

2023.7.6

現在、ひろしまWEB博物館の常設展として、日清戦争と広島をテーマとした常設展の準備をしています。 構想としては、いきなり日清戦争の開戦から展示を始めるのではなく、明治維新後の軍の動きから日清戦争への至る過程も紹介したいと準備を進めています。

とりあえず、「軍都への歩み」から資料調査を開始したのですが、そもそも軍都とは?軍隊が駐屯していれば軍都??その定義は???歴史を正確に伝えるためには、用語を正しく理解したいと思い、軍都と言う言葉について調べてみることにしました。

手始めに、国立公文書館のデジタルアーカイブで“軍都”と検索すると、軍都と記載のある昭和10年代の公文書が若干記ヒットする程度で、明治時代や大正時代の古い公文書は見つかりませんでした。政府の法令検索でも“軍都”を検索してみましたが、“軍都”を定義する法令も見当たりません。

ざっくりと言えば、軍事化がされた都市が軍都ですが、軍郷(ぐんごう・ぐんきょう)という呼び方もあります。また、国内における最大の戦略単位の師団の司令部が置かれた土地だけを軍都と呼んでいた訳ではないようで、連隊の本部しかなかった土地も軍都と呼ばれたりもしています。用語として正式な定義も定まっておらず、感覚的に使用しているような気がします。

そもそも、軍都広島と言う表現は活字的にはいつごろから使われ始めたのか?国立国会図書館デジタルコレクションのデータベースで、“軍都広島”を検索すると、昭和7年(1932)『藝備醫事』第四百三十四号の中の廣島衛戍(えいじゅ)病院娯樂室獻納(けんのう)の記事の中に「軍都廣島市民の熱誠の結晶・・」の記載がありました。昭和8年(1933)に出版された半入老士著『弥次・喜多満州膝栗毛』の中にも「軍都廣島の名は漸く擡頭して來て・・」が見つかりました。どうも“軍都“と言う用語は、昭和6年(1931)の満州事変あたりから、戦意高揚の意味もあり使われはじめたのでは?と思えます。次に、満州事変以前に絞り込んで、“軍都”で検索すると、数千件ヒットはするのですが、将軍都落ち・・などの記載ばかりで、探している軍都の表記のある本は見つかりませんでした。

大正元年(1912)に初版が出版された牧口常三郎著『教授の統合中心としての郷土科研究』の中で、「起源及吸引力によりての區別」として、都市を城郭都府・歴史都・宗教都・政都・美都・學都・工都、商都・港都の9つに分類していますが、この中に軍都はありません。ただ、政都の解説の中に「政治的起源の都府にして此中を行政都、立法都、司法都、軍都等に區別するを得べし。」とあり、“軍都”の表記が見えますが、

行政都、立法都、司法都と同様に一般的には周知されていない用語であった気がします。この本は版を重ね昭和8年の改訂十版まで発行されていますが、軍都の記載内容に変化はありませんでした。

アジア歴史資料センターのキーワード検索でも“軍都“を検索してみましたが、こちらが探している内容では、戦後の資料に記載があるものがわすかにヒットするくらいでした。どうも、軍都と言う言葉は、古くから周知された言葉ではなく、昭和の初めころからプロパガンダの意味も込め一般的に使われ始めた用語のような気がします。今回は、新聞等のマスコミでの表記まで調査は行っていないので、時間をみて調査をしてみたいと思います。

|

写真: 『市政五十周年記念写真帖』(昭和16年発行)より 広島市公文書館提供 |

文化財課学芸員 秋政 久裕

「「まこ」って?」

2023.6.22

突然ですが、「まこ」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか? 誰かの名前でしょうか、それとも何かの単語の一部?

まったくなにも思いつかなかった方も大丈夫。今春より考古学の世界に足を踏み入れた私も、初めて聞いたときはただ単語の音のみを拾うことしかできませんでした。

写真:これが「まこ」。「マーコ」と呼ぶ方もいます。

考古学の分野において「まこ」と言われると、それは「真弧」を指します。出土遺物を実測し、図化するために用いる計測具のことです。「真の弧を取る」という機能からその名が付けられたようです。(※1)

上記写真の真弧は、刃に竹を使っています。竹や木で作られているものが多いようですが、針真弧と呼ばれる金属製の真弧もあるそうです。刃は結構ぎっちりと詰まってはいますが、

固定されているわけではないので、形をとるのに夢中になっていると抜けてしまいそうになったりすることもあります。

使い方は簡単。土器の形を取りたい部分に当て、竹刃をスライドさせて型取りするだけ。あとは真弧が取った輪郭をなぞれば、大まかな形が現れます。

……と、文字にすると大変簡潔ですが、実際にやってみると難しいもの。ピッタリ当たっておらず形が取れていなかったり、斜めに取ってしまい予定していた箇所と違うところを取ってしまったり、

せっかく取った形をいざ紙に写そうとしたとき刃を動かしてしまい取り直しになったり。慣れた方が使用するとパッと取ってパッと紙に写しておられますが、私は何度も取り直し試行錯誤しながら、もたもたと図に起こしています。

……これからの成長に期待、ということにしておきましょう。

(※1)第一合成株式会社HP参照。

| |

|

写真左:真弧を器の側面に押し当てて形をとる。

写真右:竹刃を動かさぬよう取り外すとこの通り。側面の輪郭が出ているのが分りますか?

文化財課主事 友井 瑞希

「岡谷遺跡と「やのみー」」

2023.5.25

4月から新たに文化財課にまいりました、板木と申します。これから歴史に関するいろいろな物事に楽しく取り組んでいきたいと思っております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。

さて、文化財課では広島市内において行われた発掘調査で出土した遺物の保存や展示に加え、古代体験などの体験教室を通じた埋蔵文化財の活用を行っています。

私がこちらの部署に配属されるに当たって、ずっと本物に会いたいと思っていた「ある遺物」についてお話ししたいと思います。

私の地元である広島市安芸区矢野では、今から約40年前の昭和59年、団地造成工事に伴い、絵下山の丘陵上に位置する岡谷(おかのたに)遺跡の発掘調査が行われました。

発掘調査の結果、岡谷遺跡からは竪穴住居跡2軒と土坑1基が検出し、弥生時代後期の集落遺跡であることが分かりました。

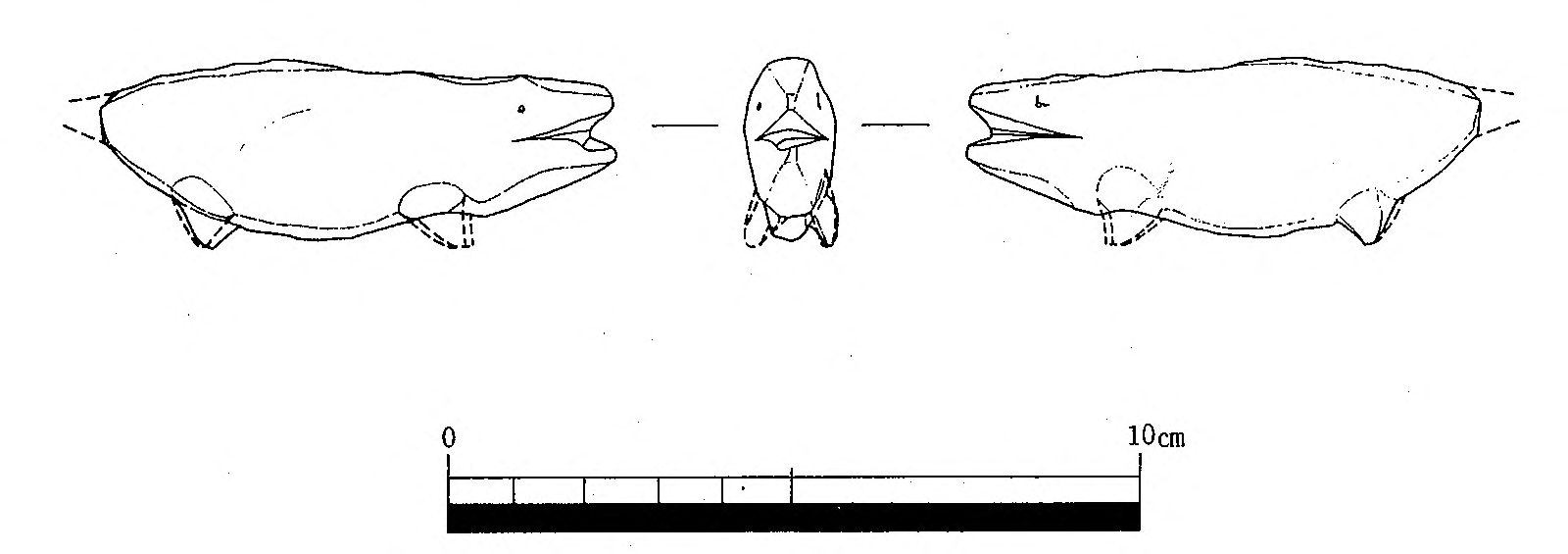

その際、第2号竪穴住居跡の炉跡から、とても愛らしい形の動物形土製品が見つかっています(写真左上参照)。

この動物形土製品は、矢野南小学校を中心とした学区内で「やのみー」というマスコットキャラクターになっていて、小学校の入学式でもパネルで登場するくらい有名な遺物なのです。

四足歩行の獣を象ったものであるという説や、イモリ・トカゲ等の爬虫類または両生類、あるいは海獣などを象ったものであるとの様々な説がありますが、

ヘラや工具で細かく表現された口や目、ふっくらとしたお腹など、見る人の想像力を掻き立てる良いデザインをしていますね。

「やのみー」という愛称は発掘調査の実施から年月を経た2008年に、地元の子どもたちによってつけられた愛称です。

弥生時代に生きた人が作った土製品が、現代にマスコットキャラクターとして蘇り、地域のシンボルとして小学生を見守っていると思うと、文化財に携わる人間としてはとても嬉しく感じます。

さて、そんな「やのみー」のモチーフとなった本物の動物型土製品が文化財課で保管されているということを知り、先輩にお願いして収蔵庫を見せてもらいました。

緊張しながら「やのみー」の保管戸棚を開けてみると、そこには「貸出中」の記録用紙が…。本物の「やのみー」との出会いは少し先になってしまいましたが、いつか会えることを楽しみにして日々の業務を頑張っていきたいと思います!

|

|

|

写真左上:岡谷遺跡第2号竪穴住居跡内出土土製品写真 写真右上:岡谷遺跡第2号竪穴住居跡内出土土製品実測図 「広島市の文化財第31集 岡谷遺跡 狐が城古墳発掘調査報告」広島市教育委員会(1985)より 写真左下:交通安全看板から子どもたちを見守る「やのみー」 |

文化財課主査 板木 達也

「ミミズが這ったような文字―くずし字」

2023.5.11

江戸時代の文字資料を読もうとするのに障壁となるのが「くずし字」です。 一般的に、“ミミズが這ったような文字” とよく表現される文字のことです。 確かにパッと見たところ、どこからどこまでが一つの文字で構成されているのかわかりにくいので、読む気が失せてしまいます。これは当時の筆記用具が墨と筆だったので、 筆ですばやく書けるよう簡略化された書体が使われたからなのです。また、同じ文字のように見えても微妙な違いで全く違う文字だったりするので、益々混乱してしまいます。しかも、文字一つ一つのバリエーションが多いこと、一つの文章の中ででも同じ言葉なのに違う漢字(当て字)が使われることから、簡単に読み進めることはできません。

そこで『くずし字解読辞典』などを使って筆運びを見て考えながら読んでいきます。

結構面倒ですが、ジグソーパズルのピースを埋めるように読めなかった文字が読めたり、誤読で意味が取れなかったところがふと閃いて修正できたりすると嬉しくなります。 文章も現代と違って言い回しが独特で、スッと理解できるものではないのですが、その中にも筆者の人となりが見えて来たりすることがあるなど、小さな発見があると面白くなったりもします。 現在私たちが目にする文字の多くは、パソコンなどの画面上や書籍に印刷された文字が大半を占めています。どの文字も形が整っていて、読めないことはまず無いでしょう。 逆に江戸時代には、このくずし字を多くの人が普通に読めていたのには驚かされます。くずし字を読むことは“やねこい”ことですが、当時の人々の息吹を感じられることが楽しみになっています。

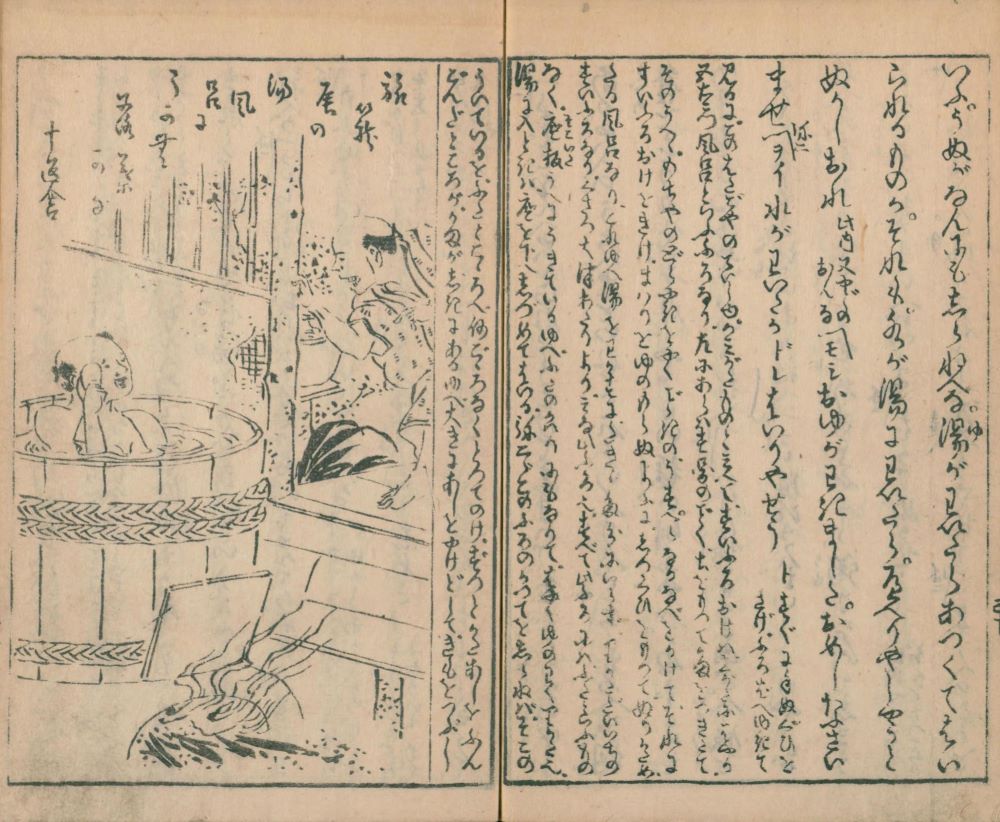

|

写真:江戸時代のベストセラー作品『東海道中膝栗毛』巻2より小田原

挿絵には「旅籠屋の 湯風呂にうかむ 落葉かな」と十返舎一九の句が添えられている

国立国会図書館デジタルコレクション

文化財課主任学芸員 山脇 一幸

「広島の水道」

2023.4.28

4月初め、東区牛田新町にある水道資料館を訪れました。道路からは見えづらい位置にあるため、資料館の存在を知らない方も多いのではないでしょうか。

広島に水道が敷設される前は、多くの住民は井戸水や川の水を利用していました。明治期に入ってもこの状況は変わらず、疫病の流行や水害による水の汚濁がたびたび起こります。

明治27(1894)年には、日清戦争が勃発し、同時期に広島では疫病が蔓延します。大本営が置かれ、軍事・政治の中心となっていた広島には、上水道の早急な敷設が必要とされました。

同29(1896)年5月に軍用水道とこれに接続する市民用水道として水道敷設工事が着手され、同31(1898)年8月に完成。3連棟の平屋建て機関室、3階建てポンプ室、約30メートルの煙突などレンガ造りの建物等が建設されました。

その後、軍用水道は広島市に貸与され、軍用水道と市が敷設した接続水道を合わせて広島市水道として一括管理されることになります。そして、同32年(1899)1月1日より陸軍諸部隊と市内一般に給水が開始されました。

現存している旧送水ポンプ室は、大正10(1921)年5月から同13(1924)年6月まで行った第2期拡張工事の際に建設されました。 そして、昭和60(1985)年7月に2階建ての水道資料館に改装され、広島市の水道やその歴史について学ぶことができる施設になっています。また、この建物は被爆建物であり、平成21(2009)年には近代化産業遺産にも選ばれました。

水道資料館の周辺には桜が見られるスポットやバラ園(牛田総合公園)があるので、見頃の時期にぜひ訪れてみてください。

写真左:水道資料館

写真右:水道資料館内にある桜

文化財課学芸員 日原 絵理

「土を見るための見本」

2023.4.18

発掘調査では、遺跡にどのように土が堆積していったのかを観察することがとても大切です。 基本的に土は古いものが下に、新しいものが上に堆積し、それぞれが堆積した時期や条件により、その土の色・質・含まれるものが異なります。

発掘調査に携わる者は、 これらの土の違いを観察して、様々な遺構を確認し、土層の違いに線引きをして分層・記録し、時代や先後関係を明らかにしていきます。今回はこうした土層を見るため

に大切な道具、専門の人以外はまず見ることのない特殊なアイテムを紹介します。

まず一つ目は「標準土色帖」。土の色は微妙に違うことが多く、何か基準となるものが無いと調査者によって表現が違うものとなります。例えば土といえば「褐色」ですが、その色の幅は広く、

「赤褐色・暗赤褐色・明赤褐色・・・」と別れ、その中でもさらに微妙に色が分かれていきます。このため違う人間が土の色をつけると、人によって色名や呼び方が変わることがおきます。このため、

誰がみても同じ表現となる基準となる土色の色見本が必要で、その色見本となるものが「標準土色帖」という本です。「標準土色帖」には様々な色見本(カラーチップ)と対応

する色名が綴じられており、これを遺跡の土と見比べながら色を決定していきます。調査にはこの 「標準土色帖」は欠かせないものになっています。

二つ目は「土壌標本」(正確には土性練習用土壌標本)です。調査員は土の質を指先で触り、砂やシルト・粘土の混ざり具合から壌土・砂壌土・砂・粘土・シルト‥‥ などの土質を判別していきます。 指先の間隔に頼る作業なので、これもやはり基準となるものが必要で、見本となる様々な種類の土が入った標本が「土壌標本」です。 大体、調査員になると諸先輩方から現場で土の質は叩き込まれるのですが、 時々「これは粘土?シルト?(※)」とわからなくなります。なので今でも時々この標本から土を出して少し湿らせ、(初心に戻り?)土質を確認しています。

以上、専門家以外にはなじみのないものですが、大切な道具の紹介でした。

※シルト…粒子が砂より細かいが、粘土よりも荒い。

|

|

写真左:標準土色帖。様々な色のカラーチップと対応する色名が書いています。

写真右:土壌標本。各地の土壌のサンプルが入っています。

文化財課主任学芸員 桾木 敬太

- 2024.3.11

- 「二葉山考」

- 2024.2.19

- 「石器作り」

- 2024.2.15

- 「石室天井に広がる星空・天文図と星宿図」

- 2024.1.23

- 「双六と駒」

- 2023.12.19

- 「柿のひみつ」

- 2023.12.19

- 「『大黒舞』と節分」

- 2023.11.1

- 「プールの話」

- 2023.10.17

- 「十三夜」

- 2023.10.12

- 「ネコは何しに日本へ」

- 2023.10.4

- 「瀬野・山歩き紀行」

- 2023.9.25

- 「秋のお出かけシーズン」

- 2023.9.19

- 「出前事業「遺物に触れて観察しよう」」

- 2023.8.18

- 「稲生物怪録」

- 2023.7.11

- 「イチゴ」

- 2023.7.6

- 「軍都広島」

- 2023.6.22

- 「「まこ」って?」

- 2023.5.23

- 「岡谷遺跡と「やのみー」」

- 2023.5.11

- 「くずし字」

- 2023.4.28

- 「広島の水道」

- 2023.4.18

- 「土を見るための見本」