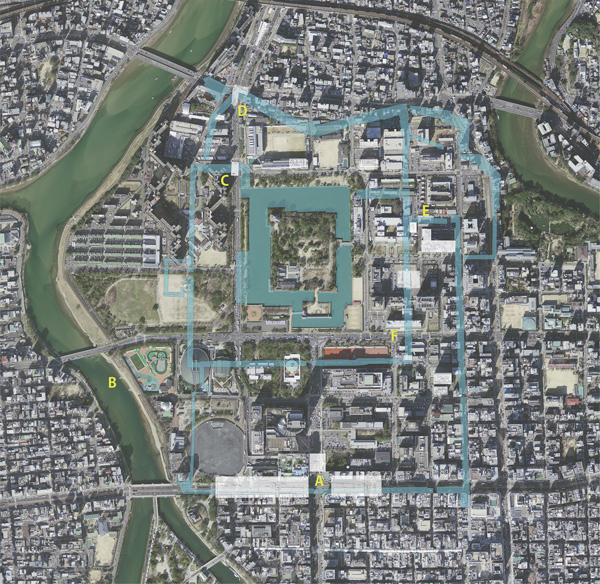

広島城を取り囲む三重の堀の内、外堀は明治末年までに、中堀は昭和40年代までにはほぼ完全に埋め立てられてしまったため、堀の正確な位置は分からない状態でした。平成2年以降、広島城跡の発掘調査が始まったことにより、正確な位置や規模が次第に明確になってきています。

画像提供:広島市郷土資料館 一部改変 ※転載禁止

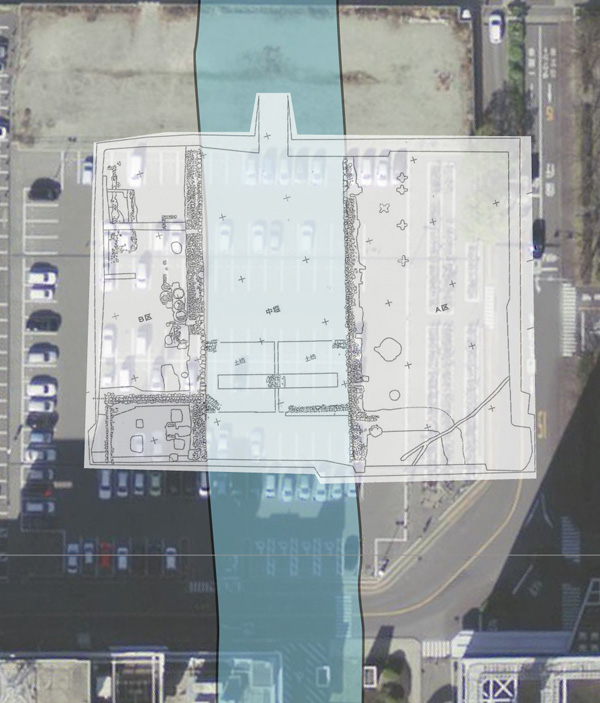

A:南側外堀跡 / B:外郭櫓櫓台跡 / C:中堀跡北西部分 / D:外堀跡北西隅 / E:外堀跡北東部分 / F:中堀跡南東部分

平成8-9年に行われた地下街建設に先立つ発掘調査で見つかった南側外堀跡です。堀の幅は17mから18m、石垣の高さは約1.3m、そこから堀中央部にかけてさらに約2m深くなっていました。石垣の残り具合はあまりよくありませんが、特に調査区の中央あたりから東側については、南側の石垣がビル建設によって壊されていました。また、城下絵図に書かれている西から『一丁目口御門』と『研屋町口御門』の2か所の御門のための櫓台及び土橋が見つかりました。見つかった土橋の幅は9m前後で、そこから南に延びる現在の街路とほぼ同じ幅であったため、今でも江戸時代の街路がそのまま使われていることが確認できました。

●安芸国広島城所絵図(南側外堀部分)(国立公文書館蔵)

紙本彩色 江戸時代前期

※転載禁止

●広島城跡紙屋町・大手町地点出土石垣及び櫓台跡

石垣の残り具合は全体によくありませんが、2つの御門に伴う櫓台・土橋は比較的よく残っていました。

城郭の西側を流れる本川を取り込んで外堀とするため、川沿いに土塁を巡らし、12の櫓が造られました。昭和54年に行われた護岸工事に先立って調査され、埋め戻されました。現在は、天端石がかすかに見えている状態です。

●安芸国広島城所絵図 外郭櫓部分(国立公文書館蔵)

※転載禁止

●外郭櫓櫓台跡(昭和54年当時)

東西約7m、南北11m、高さ4,5mの櫓台の石垣が、ほぼ完全な状態で残っていました。

写真提供:広島県立埋蔵文化財センター ※転載禁止

平成5年の発掘調査で基町高校南西の交差点で見つかった中堀跡です。石垣は、南北両側で残っていて、石垣の高さは2m、堀の幅は27.4mでした。

●安芸国広島城所絵図 中堀北西部分(国立公文書館蔵)

※転載禁止

●広島城跡基町高校前交差点地点出土中堀跡南側石垣

西白島では、外堀北西隅の北側の石垣(城外)及び南側の櫓台の石垣(城内)<平成3-6-7年調査>と、西側櫓台及び土塁基底部の石垣<平成16年調査>が見つかっています。ただ、堀南側の石垣については見つかりませんでした。堀の幅は櫓台の北の端で19.8m、石垣の高さは北側で2.26mでした。

●安芸国広島城所絵図 外堀北西隅部分(国立公文書館蔵)

※転載禁止

●外堀北西隅北側石垣(城外)

●外堀西側櫓台及び土塁基底部

●安芸国広島城所絵図 外堀北東部分(国立公文書館蔵)

※転載禁止

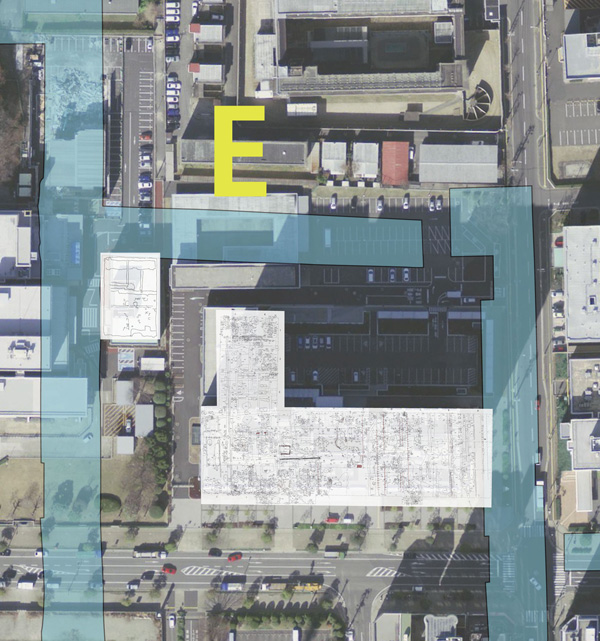

東側東西方向外堀跡

●広島城跡裁判所地点出土外堀跡

平成19年に発掘調査された裁判所地点の北端で見つかった外堀跡です。石垣や土塁はほとんど削られていて、堀底に石垣の一番下の石一列を残すのみとなっていました。

東側外堀跡

●広島城跡法務合同庁舎地点出土外堀跡

平成17年から3年間発掘調査された法務総合庁舎地点の東端で見つかった外堀跡です。堀は、大正時代に水路として利用するために大幅に作り変えられていました。石垣も、一番下の石しか残っていませんでした。(右側の下の石列)

●安芸国広島城所絵図 中堀南東部分(国立公文書館蔵)

※転載禁止

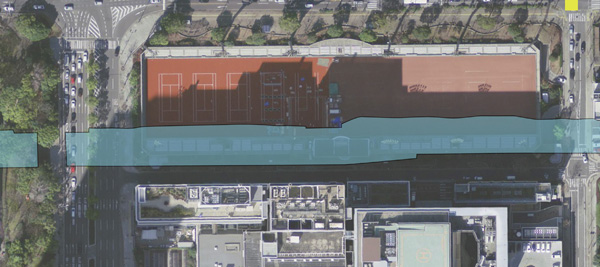

中堀跡南側

広島市中央駐車場建設に先立って、平成3年に確認された中堀跡です。中央テニスコート(北)と広島市民病院(南)の間の道路部分にほぼ完全な形で残っていました。堀の幅は19.5m、石垣の高さ1.5mで、堀の中央でさらに1.7m深くなっています。北岸東よりから、櫓台1か所も見つかりました。

●広島城跡中堀跡南側東部分(右が広島市民病院)

●広島城跡中堀跡南側東部分櫓台跡

中堀跡東側

平成20年に発掘調査された上八丁堀地点で見つかった中堀跡です。石垣は、大部分明治時代以後に積みなおされたもので、江戸時代の石垣は東岸の北半分程度(右側奥部分)しか残っていませんでした。幅は堀底で21.20m、深さは石垣も含めて最大で2.08mでした。

●広島城製上八丁堀地点出土中堀跡東側

中堀跡東南隅

●中堀跡東南隅櫓台

平成16年に広島県教育委員会が行った発掘調査の時に見つかった中堀跡南東隅の櫓台の石垣です。写真左側が櫓台の南東隅にあたり、算木積(さんぎづみ)という積み方の石垣が確認できます。

写真提供:広島県立埋蔵文化財センター 撮影:公益財団法人広島県教育事業団 ※転載禁止