WEB博物館企画展第4弾 「ひろしま考古生き物図鑑」

イヌ・ネコ・ウシ・ウマなどの動物たちは

古くから人間のパートナーとして

とても身近な存在でした。

家族の一員として

大切に葬られることもありました。

| イヌ | |

|

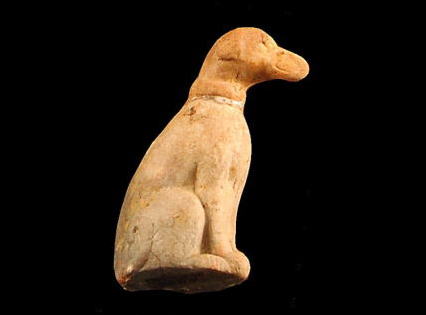

イヌの祖先はオオカミが家畜化したものとされ、古くから猟犬として活躍したと考えられています。縄文時代では人と一緒に大切に埋葬されていた例があり、弥生時代の銅鐸には猟犬が描かれたものがあります。その一方、イヌは食用にもされていました。イヌといえばまずペットを思い浮かべる今日から考えると、驚きですね。 |

||

|

|

||

口が短いイヌです。チンでしょうか?江戸時代には小型犬をまとめてチンと呼んだといわれます。 |

こちらは耳が垂れてスラリとした姿が、洋犬を思わせます。 |

||

| ネコ | |

|

ネコ科のうち、小型のイエネコの通称です。日本では平安時代から記録に現れ、貴重なペットとされる一方、ネズミ退治にも利用される様になりました。今日でもイヌとならぶペットの代表格で、商売繁盛の縁起物「招き猫」も人気があります。 |

||

|

|

||

| こちらはマリを持っています。表情がかわいらしいですね。 |

|||

| ウマ | |

|

ウマは古くから家畜として、乗馬、農耕や輸送に利用されてきました。日本には、古墳時代には大陸からやってきたと考えられます。神の使い、神の乗り物ともされたことから、神社には絵馬が飾られ、ウマの像が置かれていることもあります。古くからの日本のウマは、サラブレッドよりもずっと小柄だったと考えられています。 |

||

|

|

||

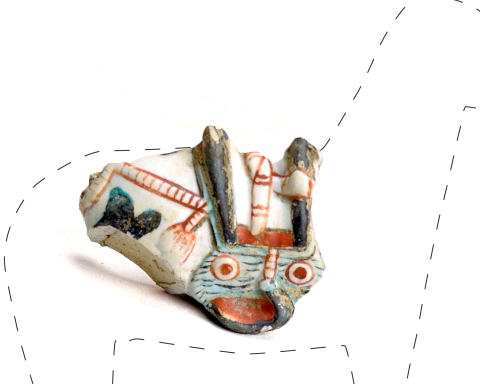

鞍のまわりの破片だけですが、もとはウマの形をしていたのでしょう。(点線はもとの形のイメージです) |

|||

| ウシ | |

|

ウマとならんで古くから家畜として、農耕や輸送に活躍してきました。日本では大陸からの影響で、古墳時代から家畜化が進んだといわれます。平安時代の貴族は、ウシにひかせる乗り物「牛車」を盛んに用いました。ウシといえば牛乳ですが、奈良・平安時代には牛乳を煮つめて作った「蘇(そ)」などの乳製品もありました。今では古くからの日本の牛は、見島牛(山口県萩市)などわずかしか残っておらず、それらは小柄で、毛の色はおおむね黒です。 |

||

|

|||

| ニワトリ | |

|

日本には、弥生時代にはやってきていたといわれます。古くから時を告げる神聖な鳥とされました。また、その卵とともに食用ともなりました。観賞用としても長く親しまれています。 |

||

|

|||

| 番外:寄生虫 | |

|

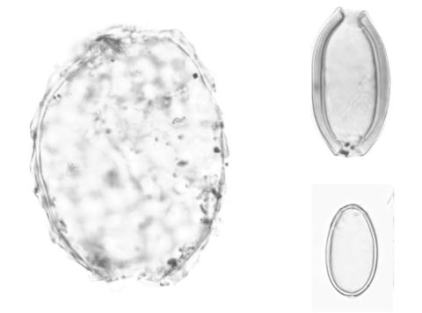

寄生虫には様々な種類があり、どれもほかの動物から栄養を奪って生きています。人間の体内には、野菜などを生で食べたりして、そこに付いている寄生虫の卵を飲んでしまうことによって入り込みます。この卵の殻はくさりづらく、いつまでも土の中に残ります。遺跡で見つかるトイレの跡からは、寄生虫の卵が特に多く見つかり、当時の食生活などを調べる手がかりとなっています。写真は広島城跡太田川河川事務所地点(中区)で見つかったものを顕微鏡で拡大しています。 | ||