WEB博物館企画展第4弾 「ひろしま考古生き物図鑑」

まわりを海に囲まれた日本では、

古くから海の生き物を食料や道具、

アクセサリーなどに利用してきました。

広島城内の武家屋敷跡の例では、

魚ではタイ・スズキ・サヨリ・キス・マアジ・ヒラメ・カレイ・メバル・フグ・ハゼ・タラ、

貝ではアサリ、ハマグリ、アカガイ、サザエ、アワビ、カキ、などなど

実に多種多様な海の幸が出土しました。

| タイ | |

|

水深30~200mの海にすみ、じょうぶなあごで小魚だけでなくカニ、エビなども甲羅をかみ砕いて食べます。縄文時代から重要な漁の対象となっており、江戸時代の広島城内の武家屋敷跡からみつかる魚類では、もっとも数の多い魚です。「腐ってもタイ」「めでタイ」という言葉も生まれるほど、日本人になじみの魚です。 |

||

|

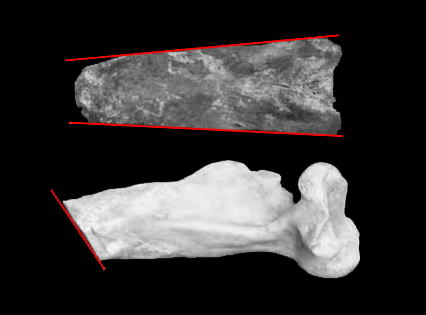

|||

刃物で切られたあと(赤い線で示しています)があります。 |

|||

| スズキ | |

|

海岸や河口近くなどにいる大型の魚で、大きなものは1mほどになります。成長とともに、セイゴ→フッコ→スズキなどと呼び名が変わる出世魚で、縁起のよい魚としても、タイと同じく日本人になじみの魚のひとつとなっています。 |

||

|

|||

| カキ | |

|

海辺の岩にくっついてすんでおり、環境によって殻が細長くなったり丸くなったりします。様々な栄養があることから「海のミルク」とも呼ばれます。古くから大切な食糧で、ひろしまでも弥生時代の遺跡から多くのカキ殻が見つかっています。また、今ではひろしまを代表する産業となったカキの養殖は、室町時代の終わり頃(天文年間:1532~1555年)に始まりました。 |

||

|

|||

ここの弥生人は大きくて立派なカキを食べていた様です。 |

|||

| サザエ | |

|

サザエなどの巻貝は、浜辺から水深30m程度の沖で捕ることができます。ひろしまでは江戸時代の広島城跡の武家屋敷跡から、サザエやアカニシ・テングニシ・アワビなどの大型の巻貝が多数みつかっています。 |

||

|

|||

| イモガイ | |

|

イモガイは円錐形の巻貝で、サトイモに形が似ていることから名づけられたといわれます。貝殻にはとてもきれいな模様があります。世界中に多くのイモガイの仲間がおり、それら全てが肉食で、口から毒のあるモリをうって魚や貝を食べ、人間が死ぬほど強い毒を持つものもいます。 弥生時代の遺跡では、北部九州を中心として、この貝殻を腕輪にしたものがみつかっています。その出土の様子から、イモガイ製の腕輪は女性がしたものと考えられています。 |

||

|

|||

お墓の中から、葬られた女性の左腕にはめた状態でみつかりました。 |

|||

| オオツタノハガイ | |

|

お皿のように平べったい貝殻ですが、れっきとした巻貝の仲間です。夜中に海藻類を食べに動きますが、日の出までには元の場所に戻る性質(帰巣本能)をもっています。縄文時代や弥生時代の遺跡からは、この貝殻に穴をあけて腕輪にしたものが日本各地でみつかっています。 |

||

|

|||

車輪石は車輪のような形をしていることから名づけられた腕輪です。車輪石はオオツタノハガイでできた腕輪をまねて作ったものといわれています。 |

|||