WEB博物館企画展第5弾 「ひろしまのお宝~広島市重要有形文化財考古資料編」

| 遺跡の時代・種類 | 平安時代の墓 |

| 発掘調査年 | 1982年6月~1982年11月 |

| 遺物指定年月日 | 2002年11月29日 |

| 所在地 | 広島市安佐南区長束西 |

遺跡の概要

| 権地古墓は、宗箇山から東側に向けて延びる尾根の南側斜面に立地する平安時代(9世紀ごろ)に造られたとされるお墓で、石帯飾りが出土しました。なお、権地古墓は権地遺跡の一部で、権地遺跡からは古墳も見つかりました。 | |

|

|

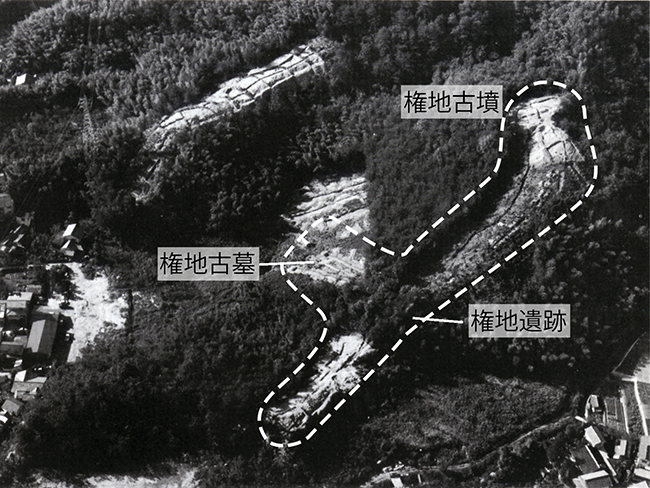

| 北から見た権地遺跡の全景で、権地古墓は尾根の南側、標高約36mにあります。古墓が造られた平安時代の『倭名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)』によれば、この地域一帯は佐伯郡桑原郷とされ、安芸の国の中心部と佐伯郡を結ぶ陸路の最短ルート上に位置し、付近には市内でも数少ない古代寺院(光見寺)もありました。 | |

|

|

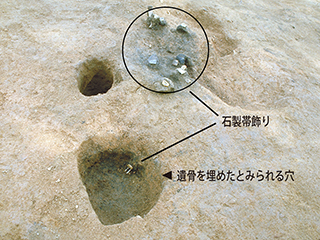

| 尾根の南側斜面を掘り込んだ平坦面を墓域とし、お墓が造られています。平坦面の東の端には礫群がありました。墓域に掘られた穴とその周辺から遺物が出土しました。 | 遺骨を埋めたとみられる穴とその周辺の黒色土の中から、木炭片とともに石製帯飾と土器類がが出土しました。状況から被葬者は他所で火葬され、その遺骨を桶状の木製品に入れて穴に入れ、灰や遺物を含んだ土を上にかぶせたとみられています。 |

|

|

| 遺物出土状況 | 遺物出土状況 革帯につけるための鋲が残っています。 |

重要有形文化財の紹介

| 指定の理由 | |

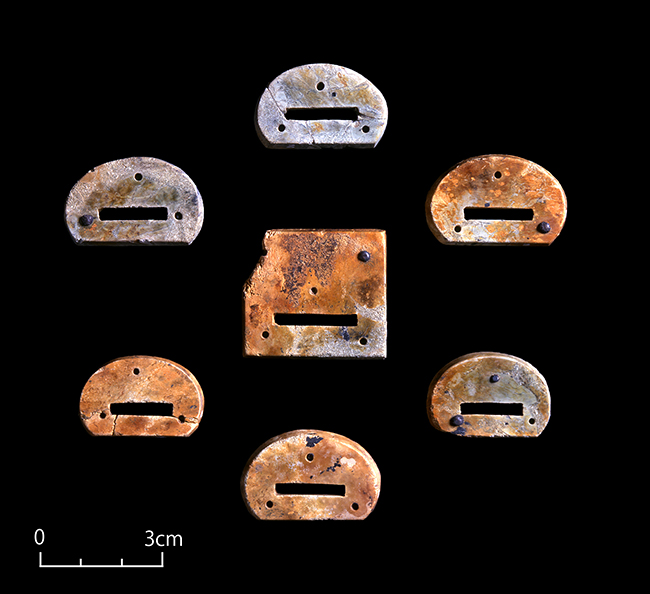

| 役人の正装に使用された石製帯飾は、全国的に見ても出土例が稀で、腰帯と官位の関係を知るうえで貴重な資料です。広島市内においては数少ない古代(平安時代)の律令制に基づく地方支配を知ることのできる一括資料として16点が広島市重要有形文化財となっています。内訳は 石製帯飾7点、土器(緑釉陶器含む)9点です。 | |

| 石製帯飾 | |

|

|

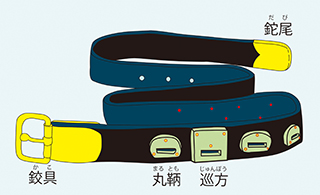

| これは石帯(せきたい)という奈良時代から平安時代の天皇や公家(役人)の正装(束帯衣装)をする時に腰に着けるベルト(腰帯)に付けられた石製の飾りで、四角い方を巡方(じゅんぽう)、丸い方を丸鞆(まるとも)といいます。出土した巡方が1つと丸鞆が6つで、これほどまとまった数で出土した例はありません。出土した石帯飾りは変成岩製で長方形の透かしを持ち、表側から革帯にかしめるための白銅製の鋲が残っています。 石帯飾りの材質や形などから、被葬者は六位または七位の官位に相当するとされ、地方役人では高位の郡司(今の市町村長)クラスの人物にあたります。郡司は地方豪族から登用されました。付近に7世紀後半頃の創建とされる古代寺院も存在したことと合わせると、勢力を持った豪族がこの地域を治めていたと考えられます。 | |

|

石帯復元図です。天皇や公家が着ける腰帯は、古くは金属製帯飾を用いた帯(銙帯)が採用されていたものが、後に禁止され、石製帯飾を用いたもの(石帯)に変化していきます。本古墓出土の石製帯飾は、金属製のものに近い形態であることから、両者の過渡期の短い期間に作られたものと考えられ、全国的にみても珍しい事例です。 |

| 高台付碗 | |

|

|

|

|

| 食べ物を盛り付ける緑釉陶器です。 | |