WEB博物館企画展第5弾 「ひろしまのお宝~広島市重要有形文化財考古資料編」

| 遺跡の時代・種類 | 古墳時代前~中期の古墳群 |

| 発掘調査年 | 1982年6月~11月 |

| 遺物指定年月日 | 2002年11月29日 |

| 所在地 | 広島市安佐北区口田南 |

遺跡の概要

| 弘住古墳群は太田川に臨む標高30~40m前後の丘の上にある5基からなる古墳群で、そのうち第2~5号古墳が発掘調査されました。第3号古墳では近隣の弥生時代終末頃の墳墓のものと特徴が似た竪穴式石室から、特別な有力者の墳墓であることを示す豊富な鉄器類などが出土し、弥生時代から古墳時代に移り変わる頃の広島を知る上で重要です。古墳時代中期の第2号古墳からは、大量の玉類が出土しました。 未発掘の第1号古墳は市内最大級の全長約40mの前方後円墳で、古墳時代前期に築かれました。この様に、市内の古墳時代前半期の代表的古墳群の一つです。 |

|

|

|

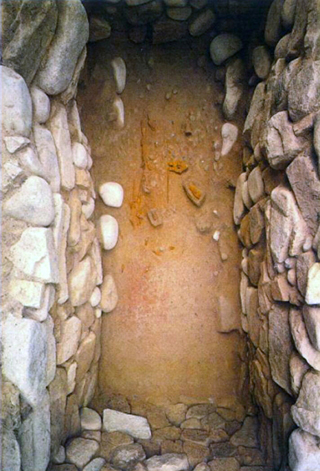

| 中央が第3号古墳の竪穴式石室。そのやや上方に第2号古墳の埋葬施設が見えます。第2号古墳は第3号古墳よりも新しい時期に、その上に築かれています。 | |

|

|

| 第3号古墳の竪穴式石室。構造は梨ヶ谷遺跡など近隣の弥生時代の墳墓のものと類似するものの、鉄器類を多数副葬し、太田川下流域における特定の有力者を葬った古墳の出現を示してます。 | 第3号古墳の竪穴式石室の裏込め石の断面。地山を掘り込んだ墓壙一杯に詰められ、重厚な造りが伺えます。 |

|

|

| 第3号古墳に葬られた人物の頭部あたりには朱が塗られ、石室底部東側に残存していました。 | 第2号古墳の埋葬施設。底部には礫が敷かれ、約半分が残存していました。 |

重要有形文化財の紹介

| 指定の理由 | |

| 大量のガラス製小玉や鉄製品は、古墳の被葬者の卓越した勢力を物語るものであり、古墳時代の太田川下流域の首長系譜、当時の手工業生産や交易の実態を解明するうえで貴重な資料として、1,792点が広島市重要有形文化財となっています。内訳はガラス製小玉1,731点、滑石製臼玉9点、鉄製品(鉄鏃、鉄槍等)42点、土器(土師器)10点です。 | |

| 土師器 | |

|

|

| 第3号古墳出土。10個体分が石室内に落ち込んだ状態で出土し、もともと石室上に供献されていたと考えられます。写真は高つきの脚部。 | |

|

|

| 第3号古墳の竪穴式石室内から鉄器が出土した様子。これらは棺内あるいは棺上に副葬されたと考えられます。この他、石室の上に供献されたと考えられる土師器が出土しました。 | 長頸壺と高つきの出土状況。 |

| 剣槍 | |

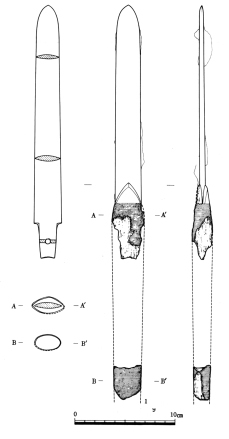

| |

|

| 第3号古墳出土。長さ24.9㎝、幅2.5㎝で、柄の一部が残存しています。柄には糸が幾重にも巻かれ、黒色の顔料が塗布されています。茎(なかご)には目釘孔が一ヶ所あけられています。形状から槍先と考えられます。右は実測図。 | |

| 刀子状鉄製品 | |

|

|

| 第3号古墳出土。長さ24.5㎝、幅1.3㎝。写真の上半部に木質が残存しています。性格は不明ですが工具と考えられます。 | |

| 鉄鏃 | |

| 第3号古墳出土。鉄鏃は計26点が出土しました。全長10.6~17.9㎝の大型のもの4点と、それ以外の5~7㎝台のものとに分かれます。後者は畿内を中心とする前期古墳から出土する銅鏃の形状を模した特異なものです。大型のものともども、これらは古墳の葬送に関わる儀礼に用いられた可能性があります。 | |

| 鉄鏃形鉄製品 | |

| |

|

| 第3号古墳出土。全長18.7㎝、幅9.1㎝、重量148gを測ります。身部には上半部にほぼ左右対称で7ヶ所の孔、中央に透かしがあります。透かしの内側には茎(なかご)があり、この茎を挟んで木柄が装着されていたと考えられます。また、各部に逆刺(かえり)を有します。刃は鋭利であるものの、他の鉄鏃と同様、古墳の葬送に関わる儀礼に用いられたと考えられます。類例もわずかで貴重です。 | |

| やす | |

| 第3号古墳出土。鉄鏃の可能性もありますが、出土状況などから漁撈具の一つであるやすと考えられています。 | |

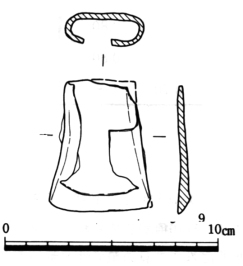

| 鉄斧 | |

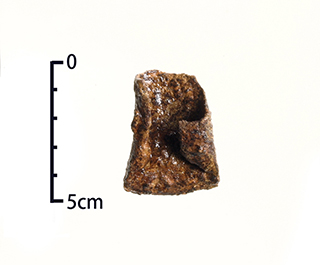

|

|

| 第3号古墳出土。全長4.4㎝、最大幅3.6㎝。鍛造で、柄を装着する部分が袋状となる小型の有袋鉄斧。右は実測図。 | |

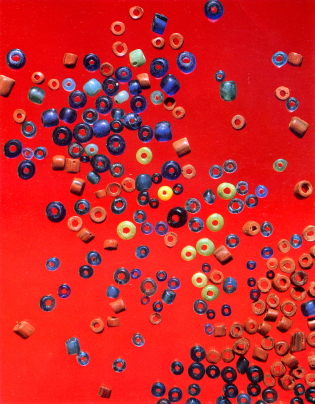

| ガラス小玉 | |

|

|

| 第2号古墳出土。径2~4㎜、厚さ1~4㎜。埋葬施設が盗掘を受けているものの、出土総数1,731点を数え、市内はもとより近隣でも傑出した点数を誇ります。全てアルカリ石灰ガラスで、製法は吹き竿を用いてガラス管を作成し、それを裁断しさらに加熱修正する吹きガラス法と考えられます。色調は赤褐色、青紫色、青色、紫色、黄色、黄緑色と多彩ですが、弥生時代以来の青色に加え、ガラス小玉が多色化するのは5世紀代と考えられています。これらを全て連綴すると約3.5mの長さに達します。 | |

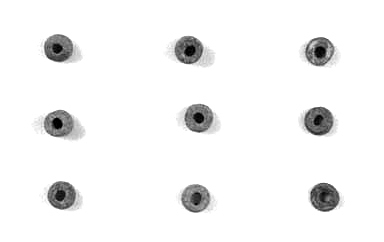

| 滑石製臼玉 | |

|

|

| 第2号古墳出土。計9点で、いずれも径5㎜前後、厚さ4㎜前後と大きさに規格性が認められます。 | |