WEB博物館企画展第5弾 「ひろしまのお宝~広島市重要有形文化財考古資料編」

| 遺跡の時代・種類 | 弥生時代後期(終末期)の墳丘墓・一部集落 |

| 発掘調査年 | 1996年7月~1997年3月 |

| 遺物指定年月日 | 2002年11月29日 |

| 所在地 | 広島市安佐北区口田町 |

遺跡の概要

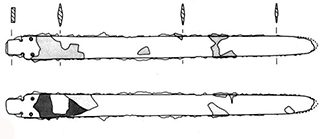

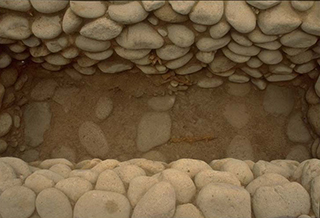

| 梨ヶ谷遺跡は、太田川を見下ろす小丘陵にある遺跡で、人頭大の河原石を使用した竪穴式石室を埋葬主体とする3基の墳墓群と17基の土壙墓群で構成される弥生時代後期(終末期)の墳墓群です。集団墓→特定集団墓→特定個人墓といった広島市域における階層分化の変遷過程を知る上で大変重要な墳墓群で、河原石で作られた竪穴式石室は近隣の弥生時代の墳墓群の西願寺北遺跡・西願寺山墳墓群、古墳時代の弘住第3号古墳などとの関連性が指摘されています。 | |

|

|

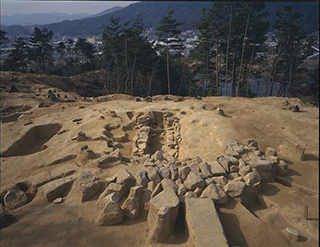

| 特定集団墓の第2号墓。いくつかの埋葬施設があり、河原石で作られた石室が特徴的。右手前(a主体)とその左(b主体)が人頭大の丸い河原石だけを使用した竪穴式石室で、奥の石室(c主体)からは壮年の女性の人骨が出土しました。 | |

|

|

| 矢印の場所が梨ヶ谷遺跡B地点。前方には広島湾が見えます。梨ヶ谷遺跡B地点の右側には太田川、奥側に弘住古墳群や中小田古墳群が位置します。 | 上空から見た梨ヶ谷遺跡B地点。手前の一番標高の高いところから第1号墓、第2号墓、第3号墓、その奥側に土壙墓群が位置します。 |

|

|

| 特定個人墓の第1号墓。中央の竪穴式石室がa主体。墳墓群の中で唯一特定個人を対象とした墓です。 | 土壙墓群。一般集団墓と考えられ、第1号墓と第2号墓よりも下段の尾根の先端部に位置します。 |

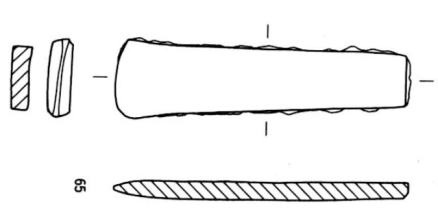

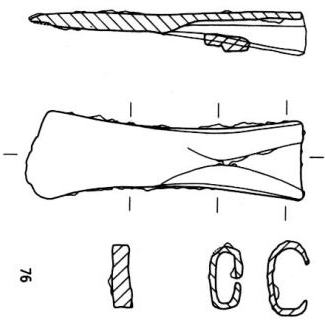

重要有形文化財の紹介