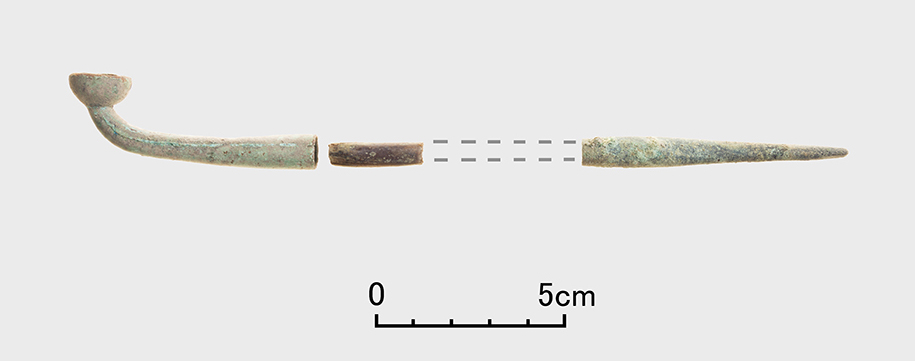

| キセル (広島城跡八丁堀地点出土) |

|

|

|

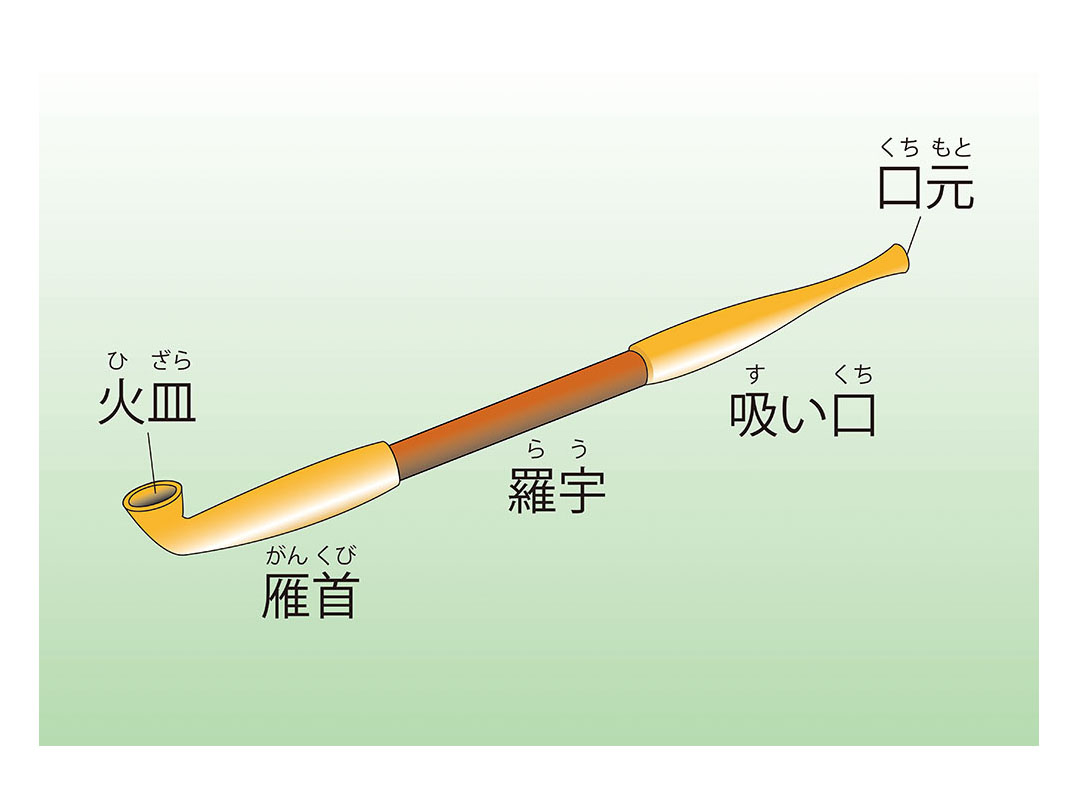

キセル(煙管)は煙草を吸う日本式パイプのことで、「雁首(がんくび)」・「羅宇(らう)」・「吸い口」と大きく三つの部分から成ります。雁首の火皿に刻んだ煙草の葉を入れて火を付けて吸いました。 キセル(煙管)は煙草を吸う日本式パイプのことで、「雁首(がんくび)」・「羅宇(らう)」・「吸い口」と大きく三つの部分から成ります。雁首の火皿に刻んだ煙草の葉を入れて火を付けて吸いました。煙草は、安土桃山時代に南蛮貿易によってヨーロッパから鉄砲などとともに伝来しました。キセルの語源はカンボジア語のクシエル(パイプ)から、羅宇はラオスの竹を用いたからとされています。 喫煙習慣の広まりとともに、日本独自の煙草文化も生まれました。キセルで煙草を吸うために必要な「火入れ」「煙草入れ」「灰落とし」などをまとめて置く煙草盆が作られ、キセルの素材も金属や竹以外に木・陶器・ガラス・石などが使われるようになりました。江戸時代後半には金属部分に彫刻をし、羅宇に蒔絵(まきえ)を施すなど、装飾性が見られるものもあらわれます。 江戸時代、煙草は上級武士から庶民まで広くたしなまれましたが、①「失火の原因となる」、②「煙草の栽培農家が増え、米の収穫量が減る」ことなどが懸念され、何度も禁煙令が出されました。しかし効果はなく、喫煙者は増え続けました。 し好品として親しまれながら独自の文化を作った煙草、なかでもキセルは喫煙になくてはならない道具として重要な地位を占めていたのです。 【右図:キセルの各部位の名称】 |

|