語句

内容

(たかゆかしきたてもの)

(たてあなしきせきしつ)

(たてあなじゅうきょ)

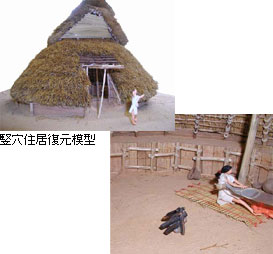

主に縄文時代から古代にかけて人々が住んだと考えられている家です。地面を数十センチほどほりくぼめて、その平らな部分を床にし、屋根をかけたと考えられています。

主に縄文時代から古代にかけて人々が住んだと考えられている家です。地面を数十センチほどほりくぼめて、その平らな部分を床にし、屋根をかけたと考えられています。 斜面を平らに削った平坦面のことを呼びます。作業スペースのような役割をはたしたと考えられています。

斜面を平らに削った平坦面のことを呼びます。作業スペースのような役割をはたしたと考えられています。 遺体を埋葬するために地中に掘ったあなです。木のお棺をおさめた跡があるものもあります。

遺体を埋葬するために地中に掘ったあなです。木のお棺をおさめた跡があるものもあります。(どきかんぼ)

壷などの土器を利用したお墓です。赤ちゃんや子供用といわれます。広島市内でも多くの土器棺墓が出土しています

壷などの土器を利用したお墓です。赤ちゃんや子供用といわれます。広島市内でも多くの土器棺墓が出土しています(はこしきせっかん)

遺体を埋葬するために作ったお棺です。平らな石を箱型に組み合わせたもので、弥生時代から見ることができます

遺体を埋葬するために作ったお棺です。平らな石を箱型に組み合わせたもので、弥生時代から見ることができます(はじしつどき)

弥生時代の流れをくんだ、古墳時代以降の赤茶色の素焼きの土器です。

弥生時代の流れをくんだ、古墳時代以降の赤茶色の素焼きの土器です。 死んだ人とともに埋葬する品々のことです。玉や武器・かがみなどがあります。

死んだ人とともに埋葬する品々のことです。玉や武器・かがみなどがあります。(ぶけやしきあと)

糸をつむぐのに使う道具です。機織(はたおり)の技術とともに入ってきたと考えられています。

糸をつむぐのに使う道具です。機織(はたおり)の技術とともに入ってきたと考えられています。(ほったてばしらたてもの)

土に柱をさして立てた建物です。ただしどのような建物だったかははっきりとはわかっていません。

土に柱をさして立てた建物です。ただしどのような建物だったかははっきりとはわかっていません。(ませいせっき)

石器を作るときに表面をみがき、ピカピカにしたものです。

石器を作るときに表面をみがき、ピカピカにしたものです。 鉄でできた工具の1つで木をけずる道具です。

鉄でできた工具の1つで木をけずる道具です。(よこあなしきせきしつ)

竪穴式石室にかわり、大陸から伝わってきた新しい埋葬(まいそう)方法で、遺体をおく部屋と外部からその部屋までの通路でできています。今から1500年ぐらい前に急速に広まり、広島でも造られるようになりました。1人を埋葬した竪穴式石室と違い、横穴式石室は何人も埋葬しており、古墳が家族のための墓になっていった時期と考えられています。

竪穴式石室にかわり、大陸から伝わってきた新しい埋葬(まいそう)方法で、遺体をおく部屋と外部からその部屋までの通路でできています。今から1500年ぐらい前に急速に広まり、広島でも造られるようになりました。1人を埋葬した竪穴式石室と違い、横穴式石室は何人も埋葬しており、古墳が家族のための墓になっていった時期と考えられています。(わりたけがたもっかん)