学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「ここは「綿布団再生工場」」

2025.3.21

すでに他の記事でも取り上げられていますが、当課は昨年の夏に引っ越しを行い、現在展示の準備を進めています。

出土品の入っているコンテナを片付ける時、大量に発生するのが綿布団です(写真1)。綿布団は、美術品や埋蔵文化財を運搬するためには必須の梱包材です。

振動や衝撃、出土品どうしが当たって割れることを防ぐため、くるんだり、コンテナの中に敷いたりして使っています。

綿布団は名前のとおり、綿の布団です。ここで、綿布団の作り方について紹介します。

①化学繊維で作られた綿ではなく、天然の綿を用意します(写真2)。

②作りたい綿布団のサイズに合わせて、綿の塊から必要分を取り出します。

③綿を薄葉紙(うすようし)で包み、テープで貼り合わせます(写真3)。

土器が綿に直接触れるのは出土品にとってあまりよくないので、薄葉紙(一般的には、衣類や靴など、アパレル商品を包む、柔らかく薄い紙と言ったらなじみがあるかと思います)で包んでいます。

綿布団はすべて手作りしています。発掘調査で出土した土器を片付ける時や、引っ越しの時には、作業員さんに大量の綿布団を作ってもらいました。

綿布団は、当課の仕事に欠かせないものですが、扱いが少し面倒なところがあります。

まず、綿布団は繰り返し使うことができますが、薄葉紙が破れたら作り直さなければなりません。

次に、今後のためにと思って、たくさん作り置きすることはできません。経年劣化でテープが黄色くなってはがれてしまいます(写真4)。

最後に、大量の綿布団が出たら置き場に困ります。段ボール箱やコンテナで保管するのですが、かさばるのですぐに箱が一杯になります。

大量の綿布団を作り直す様子はまるで工場のよう。そこから当課の一部職員は、綿布団を作り直すことを「綿布団再生工場」と呼んでいます。

|

|

| 写真1 綿布団の山。これでもかなりマシな方。 最も多く綿布団が出たときは、この10倍 くらいありました。 |

写真2 綿布団にする前の綿。 |

|

|

| 写真3 再生した綿布団。 隙間に出土品が入り込まないよう、端まで テープできっちりと留めます。 |

写真4 経年劣化でテープが変色した綿布団。 |

文化財課学芸員 近藤 博美

「「蛸の松」ってご存じ?」

2025.3.14

江戸時代、広島藩とかかわりが深い場所が大坂にあります。その場所は「中之島」です。

中之島地域はJR大阪駅の南側、堂島川と土佐堀川に挟まれた中州にあたります。当時大坂は「天下の台所」と呼ばれ、経済の中心地でした。

各藩は領内で集めた年貢米や特産品をこの地に運び、商売を行うために蔵屋敷を設けていました。輸送には船を使うのが主流だったので、荷物の揚げ降ろしに適した場所として、この地に屋敷が集まったのです。

広島藩も堂島川に架かる「田蓑橋(たみのばし)」のそばに「船入(水路を設け、屋敷内に船が川から直接出入り可能な施設)」と、倉庫、役所、邸宅のある蔵屋敷を設けました。

その広さはなんと約3900坪もあり、ひときわ大きなものでした。

さて、この屋敷と隣の久留米藩の屋敷との間には、大坂の地誌(現在の旅行案内書ようなもの)で紹介されるほど有名な松の木がありました。

枝振りが蛸が泳ぐような姿だったことから「蛸の松」と呼ばれる大きな木でした。福島正則が植えたものと伝えられており、浅野氏の時代にも広島ゆかりの木として大切にされていました。

しかし、残念ながら明治時代の後半に枯れて失われていました。平成16年(2004)に二代目が植えられました。本来の場所とは違って、堂島川の対岸側(北側)田蓑橋のたもとにあります。

植えられて20年以上経っていますが、まだまだ大木とまでにはなっていません。しかし元気に枝をのばしており、小さい蛸のように!?見えませんか。

機会があれば、対岸の広島藩蔵屋敷の跡地に建てられた大阪中之島美術館とセットで訪れてみてはいかがでしょう。

|

| 写真 二代目蛸の松 |

文化財課主任学芸員 山脇 一幸

「展示ケースの開き方」

2025.3.7

現在、文化財課では施設公開に向けて展示準備の最中です。

さて、展示物を入れる展示ケースですが、博物館等にはそもそも展示物を見に行くので、その業界にいない限り展示ケースにはあまり興味がむかないかと思います。

この展示ケース、種類・用途によってさまざまなものがあります。様々なものがあるということは、展示ケースの開き方も様々です。

オーソドックスに扉が開くものや台座がスライドするもの、はたまた「はめ殺し」タイプ、電動で開閉するものまで様々で、各地の展示を見に行った時は「どこからものを入れるのだろう」と考えるものまであります。

今回は文化財課に新たに来た展示ケースの開き方をお見せします。

写真のとおり、ガラスの部分全体が上にがばーっと開き、メカ好きの私はその構造になぜか少しテンションが上がってしまいます。

普段あまり気にすることのない展示ケースかと思いますが、各地の展示を見に行かれる時は展示ケースにも着目してみてください。

|

|

| 写真1 閉じている状態 | 写真2 開いた状態 |

文化財課課長補佐 桾木 敬太

「文化財課の蔵書事情」

2025.2.26

みなさん、はじめまして。文化財課の“図書係”、渡世です。

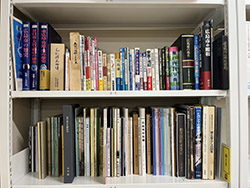

文化財課は図書館ではありませんが、たくさんの図書を持っています。その数、およそ3万冊…!今回は、そんな文化財課の蔵書事情についてお話します。

文化財課は、歴史や考古学に関わるさまざまな図書を持っています。

蔵書の中で最も多いのは、発掘調査の成果を記録した発掘調査報告書です。およそ2万冊あり、西日本を中心に全国から送られてきたものを所蔵しています。

加えて、全国各地の博物館等が発行する図録(展示品を写真付きで紹介するもの)・紀要(研究成果等の報告書)・年報(年間の活動報告書)や、雑誌、一般書籍などがあります。

私たち学芸員は、発掘調査報告書をまとめたり、展示をしたり…。いろいろな業務を行うときに、図書を参考にしています。図書は学芸員の業務に役立つ、欠かせないアイテムなのです。

しかし、3万冊も図書があると、管理や収蔵も一筋縄ではいきません。

今回の引越しにあたり、図書のデータの入力作業を全てやり直したり、また蔵書の収蔵スペースについて検討し、職員用の図書室には可動式の図書棚を設置してより多くの本を収蔵できるようにしました。学芸員にとって大事な図書を多く収蔵できるようになり、嬉しい限りです。

そんな蔵書の一部を、当課ではみなさんに図書室でご覧いただけるようにしています。図書室には中国地方・四国地方の発掘調査報告書、一般書籍、全国の博物館等が発行している図録・紀要・年報、雑誌などがあります。

図書室の中には、広島市内の発掘調査報告書や広島の歴史についての一般書籍、広島県内の図録・紀要などをまとめた「郷土図書コーナー」、また図書室横のロビーには、児童でも読みやすい歴史漫画などの図書をまとめた「歴史漫画&図書コーナー」を設けています。

迷ったときには、ぜひこれらのコーナーからご覧ください。

広島の歴史について知りたくなったとき、当課の展示を見てもっと歴史を知りたくなったときなど、いつでもお気軽にご活用ください。ソファも置いておりますので、図書室やロビーでゆっくりご覧くださいね。

なお、申し訳ないのですが、当課は図書の貸出対応をしておりませんので、あしからず…。

|

|

| 図書室 |

図書室入ってすぐ右にある 郷土図書コーナーの一部 |

|

|

| 歴史漫画&図書コーナー | 歴史漫画&図書コーナーの前には ソファもあります。 こちらでゆっくりご覧ください! |

文化財課学芸員 渡世 理彩

「リアルな土器パズル」

2025.2.19

今年度も残すところ約1か月となりましたね。

以前からご紹介している当課の施設整備ですが、着々と完成に近づいてきています!今日はロビーにあるハンズオンコーナーの土器パズルを紹介します。

博物館に行くと見かけることがある土器パズル。当課も「埋蔵文化財活用施設」の名のとおり、埋蔵文化財を扱う施設として、これはハンズオンコーナーに欠かせないだろうということで製作を委託し、先日納品されました。

納品された土器パズルは本物そっくり!あまりにもリアルでどちらが本物⁈と思ってしまうくらいの出来ばえです。表面の色彩や文様、土器の厚さも実物に近いものになっています。

ちなみに、2階の収蔵展示室では、この土器パズルのもととなった実物の土器を展示しています。この土器は、佐伯区の城ノ下A地点遺跡から出土した壷型土器と甕形土器になります。

子どもたちだけではなく、大人の方々にも挑戦してもらいたい仕上がりになっております。パズルを完成させるのは思ったよりも難しいですよ!

来館されるときは、ぜひハンズオンコーナーにお立ち寄りください。

|

|

| どちらが本物?正解は右が本物 |

ロビーの様子 |

|

|

| ハンズオンコーナー | モデルとなった土器 |

文化財課学芸員 日原 絵理

「埋蔵文化財×カードゲーム!?」

2025.2.4

文化財課の引越・展示整備担当、板木です!

早いもので新年を迎えてから1か月がたちましたね!文化財課では、現在施設公開に向けた展示準備の最中です。展示は2月中の完成を目指し、各職員が工夫して展示作業を行っていますので、お楽しみに!

展示が完成しましたら、文化財課ホームページでお知らせしたいと思います。

さて、この年末年始のお休みは暦どおりであれば9連休と久しぶりの長いお休みになった方も多かったのではないでしょうか。皆さんはいかがお過ごしでしたか?

私はいつもどおり自宅近辺で過ごしましたが、連休を利用して、息子と自宅で手作りカードゲームを製作しておりました。

題して、「MAI×BUN CURATORS(マイゾウ×ブンカザイ キュレーターズ)」です!

これは展示作業の際に思いついたものですが、「せっかくだから新しい施設に展示している出土品が手の平サイズのカードで、小さな子たちでも楽しめるものにならないかな」というアイデアをゲームにしたものです。

特に出土品に関係する広島市の遺跡や出土品の名前を楽しく覚えることができたらよいな、という思いを形にしてみました(考古学の出土品って難しい名前や長い名前のものが多いですもんね…「鉇(やりがんな)」とか「横矧板衝角付冑(よこはぎいたしょうかくつきかぶと)」とか…)。

ざっくりどのようなゲームなのか紹介すると、プレイヤーは学芸員になりきり、文化財課が保管する様々な出土品が描かれたカードを使って自分のオリジナル展示室をつくり、対戦相手と競う2人用のゲームです。

展示だけでなく、発掘調査や小学校などへの出張事業もこなしながらゲームを進めることができ、出土品について学びながら文化財課のお仕事も同時に知ることができるようになっています。

過去に文化財課が発掘調査を行った遺跡も登場する面白いものになったかな~と個人的には思っています。

個人で作ったゲームですが、あわよくば施設の公開後に文化財課を訪れた子どもたちが遊んでくれるようになったらいいなぁ、なんて妄想をしております(笑)。

というわけで、今回も趣味に全力な板木の「学芸員のひとこと」でした!展示完成に向けて引き続き頑張るぞー!

|

|

| 写真1 MAI×BUN CURATORSカード 遺物カード、調査・活用カード、遺跡カードが あります。 |

写真2 展示予定の古墳時代の甲冑レプリカの カードも! |

|

|

| 写真3 理想の展示室目指してLet’s Play! |

文化財課主査 板木 達也

「芸術の秋」

2024.11.22

みなさん、こんにちは。11月半ばが過ぎ、行楽するのにやっとよい季節になってきましたね。秋といえば紅葉がきれいですが、今回は芸術の秋ということで、三次市にある「みよし風土記の丘ミュージアム」と「奥田元宋・小由女美術館」に行ってきました。

みよし風土記の丘ミュージアムでは、県内から出土した考古資料を中心に、広島県の原始・古代の人々のくらしを学べる展示があり、私が訪れたときは企画展「古代を駆ける馬」が開催されていました。企画展では馬型の埴輪のほか、馬具が多く展示されていました。

|

|

| みよし風土記の丘ミュージアム | 整備中の当課収蔵展示室 |

文化財課でも今年度中に収蔵展示室を整備し、広島市内から出土した考古資料を中心に通史展示と収蔵展示を実施していく予定です。 そんなに広くはないスペースですが、市民のみなさまに少しでも広島にある遺跡のことや文化財について知ってもらえる空間になればと思っています。整備された際には、ホームページ等でお知らせしますので、お楽しみに!

文化財課学芸員 日原 絵理

「文化財課、引越し作戦を遂行せよ!」

2024.9.27

文化財課の引越し担当、板木です!

9月も下旬になり、ようやく異様な暑さがひと段落したようですね。本格的な秋の到来が待ち遠しい今日この頃ですが、急な気温の変化で体調を崩さないよう、しっかり乗り切っていきましょう!

さて、今回は当課の引越しと新しい施設の様子をお伝えします。

文化財課はホームページでお知らせしましたとおり、東区の光町から西区の福島町に移転いたしました。

移転に当たっては、光町施設に隣接するわかくさ保育園をご利用の皆様、また福島町周辺にお住まいの皆様にご配慮をいただき、本当にありがとうございました。

また、猛暑の中、運搬作業を行なっていただきました引越し会社の皆様、大変お疲れ様でした。

当課の引越では、文化財施設ならではの様々な品を移動する必要がありました。文化財課には、これまでの発掘調査で出土した貴重な遺物(写真1)に加え、遺物の保存処理を行うための大型機材や、発掘調査報告書を中心とした大量の書籍類(写真2)などがあるためです。

私が特に驚いたのは、発掘調査に不可欠な調査道具の種類と量の多さ(写真3)です。 長年にわたって当課の業務を支えてくれた道具たちが次々と運び出され、新施設の倉庫に整然と並んでいく様子は、新天地で始まる次の発掘調査に向けて出番を待っているようにも見え、新たな文化財課の始まりを私たちに感じさせてくれました。

| 写真1 遺物の梱包作業の様子 | 写真2 大量の図書入り段ボール |

|

|

| 写真3 移転を待つ調査道具たち | |

|

このようにして移転した文化財課ですが、それでは、ここで福島町の新施設の現在の様子を少しだけお見せしたいと思います。

| 〇 玄関 人物埴輪のレプリカがお出迎え |

〇 1階 ロビー 子ども向け歴史図書コーナーを準備中! |

|

|

| 〇 1階 図書資料室 考古学関係の書籍を整理中! |

〇 2階 収蔵展示室1・2・3 遺物の展示を準備中! |

|

|

現在、文化財課は職員一同力を合わせて施設内での発掘調査遺物の展示や、楽しい教室事業の開催に向け、日々取り組んでいるところです。次回の私の学芸員のひとことなどで、整備後の施設内の様子をお知らせしたいと思いますので、どうぞ楽しみに!

文化財課主査 板木 達也

「海が青く見える理由」

2024.9.12

7月下旬、祖父母の家に遊びに行きました。祖父母宅の近くには海があるのですが、その日は天気が良く、とても綺麗でした。(写真1)

海をぼーっと眺めていると、ふと「海ってなんで青いんだっけ?」という疑問が起こりました。確か、太陽の光が影響していたような… というところまでは思い出したのですが、理由が気になってしまったので、この機会に調べてみました。

海が青く見える理由は、上に書いた通り、太陽の光が影響しています。太陽光には、波長の違う光が含まれています。波長の短い方から、紫・藍・青・緑・黄・橙・赤に見えます。

太陽光が海の中に入ると、波長の長い赤などは吸収されるのですが、波長の短い藍や青はあまり吸収されません。これらの光が水分子などに当たってはね返ることで、私達の目には、海が青く見えるのです。

写真の海は緑がかった青に見える部分があります。これは、海底の白砂と、太陽光の青が混ざった結果によるものです。

太陽光が影響しているため、海の色の見え方は時間によって変わります。比較のために、5年前に撮った写真を見てみましょう(写真2)。

この写真は8月の中旬、7時台に撮影したものです。最初の写真は13時台に撮影したものです。

天気や撮影場所、カメラの違いはありますが、朝の海はうすい青色に、昼の海は明るい緑色に見えませんか?同じ場所の海でも、時間や季節、天気といった条件が変われば見え方が変わるのは面白いですね。

参考文献:藤岡換太郎監修(2019)『世界でいちばん素敵な海の教室』三才ブックス

| 写真1 | 写真2 |

|

|

写真1:思わず撮った海の写真

海風が強かったので、そこまで暑さは感じませんでした(当然日陰にいます)。家族からは「こんな暑い

時間に行かなくても…」と微妙な顔をされました。

写真2:5年前に撮った同じ場所の写真

画角は違いますが、ほぼ同じ場所から撮っています。

文化財課学芸員 近藤 博美

「赤い宝石ザクロ」

2024.7.17

昨年10月末、広島市内某所にて。祖母の家の庭木を片付けていたら、見慣れない実の付いた木が生えていることに気が付きました。よく見れば私の身長よりもはるかに高い枝の先に、可憐な赤い花も一つ二つと咲き残っています(写真1)。

何の花だろうと母に尋ねたら、即答で「あれはザクロよ!」と返ってきました。伐採した後、もらった枝がこちら(写真2)。段々たこさんウインナーに見えてくるような気がしませんか?

ザクロは漢字で「柘榴」・「石榴」と書く、ミソハギ科ザクロ属の落葉小高木です。同じミソハギ科の中には、サルスベリやヒシなどが含まれます。

西南アジアや中東が原産といわれるザクロが、中国や朝鮮半島を経由して日本に伝来したのは平安時代とされています。平安後期の摂関家寝殿のしつらえをまとめた『類衆雑要抄』によれば、伝来当初は薬用として栽培していたようです。

その後の日本では実ザクロ(実を食べるために栽培される品種)よりも花ザクロ(花を楽しむための園芸品種で実は生らない)の方が盛んに栽培されました。貝原益軒『大和本草』巻之十二 木之下には、4種のザクロが掲載されています。

また、岩崎灌園『本草図鑑』七 果部には、5種のザクロの図が掲載されています。

ところで、ザクロの実の旬はいつ頃かご存じでしょうか。一般的には、6~7月に咲いた花が実をつけ、10~11月に収穫できるとされています(花自体は5月下旬から11月頃まで咲くようです)。そう、つまりこの度収穫したザクロは、ちょうど食べごろということです。

十分に熟したことを証明するように、果皮が裂けて中の小さな赤い実が見えています。これは今すぐ食べるべき!と庭の片づけをほっぽって、庭の片隅でザクロをおいしくいただきました。甘酸っぱく瑞々しい果汁がたまりません、最高。

とはいえ神様は、そんな私の愚行をちゃんと見ていたようです。おいしかった、と立ち上がった時にはシャツに赤いシミが点々と……。ザクロの果汁は一度シミになるとなかなか取れませんので、食べるときにはお気をつけて!

また、これを読んでザクロが食べたくなった方は、旬の秋までもうしばらくお待ちください。

参考文献:村松昇「ザクロの特徴と日本におけるザクロ栽培の歴史について」

(『農業および園芸』90巻1号,2015年1月,12-17ページ)

| 写真1 | 写真2 |

|

|

| 写真3 | |

|

写真1:青空に映えるザクロの花

写真2:近くで見るとこんな感じ。

写真3:大収穫のザクロの実。ポストは赤く染まった。

文化財課主事 友井 瑞希

「広島花崗岩」

2024.7.4

私は小さいころ「いつ頃からあるの?」ということをよく聞いてくる子供だったようです。

冷蔵庫や車なら親も質問に答えられるのですが、山や川なんかについても「いつできたの?」と聞いてくるので、困っていたそうです。

ある時、家族で太田川に遊びに行ったとき、拾った花崗岩を親に持って行って、いつ頃にできたのか聞いたところ、「人間が地球に現れるよりも前だからわからない」と言うのです。

そこから私は地球の歴史に興味を持ち続け、地球の歴史を専門とする学芸員になりました。

話を太田川の河原の花崗岩の年代に戻しましょう。

私の親が河原の花崗岩を「人間の歴史よりも古い」と答えたことは、正しい答えでした。どうやら広島市周辺の巨大な花崗岩地帯は恐竜がいた白亜紀という時代の真っただ中の8550万年前頃に作られたもののようです。

広い目で見ると、同じような規模の花崗岩は、西日本に点々とあります。そして、「これらの西日本各地にある花崗岩がいつできたの?」という問いが、もしかしたら地球科学者の究極の問いに答えるカギの一つになるかもしれないと期待されています。

その究極の問いとは、「どうやって陸地ができたか」ということです。花崗岩は、海洋をつくるプレートにはなく、陸を作るプレートにだけ存在することがわかっています。

地球が生まれ、最初に海ができた時、現在の様な陸地はありませんでした。つまり、陸もないので、花崗岩も存在しませんでした。花崗岩がいつ、どのようにして生まれるかを調べていくことは、「どうやって陸地ができたか」という問いに答えることと同じなのです。

今のところ、西日本の花崗岩は広島市より東側に向かって、2500万年ごとに巨大な花崗岩が作られてきたことがわかっていますが、2500万年ごとにどのようなしくみで巨大な花崗岩が作られたのかはまだよくわかっていません。

この謎を解くカギが眠っているのは、もしかしたらあなたの足元の花崗岩かも知れませんね。

花崗岩は広島県の地盤の40%を占めていて、日本地質学会で「広島県の岩石」にも選ばれており、皆さんにとってもなじみのある岩石ではないでしょうか。

広島市文化財団文化財課の施設の前に移築した本物の石棺は、すべて広島花崗岩が使われています。きっと広島の古代人にとっても身近なものだったのでしょう。お近くに来られた際はぜひお立ち寄りください!

| 写真1 | 写真2 |

|

|

| 写真3 | 写真4 |

|

|

写真1:広島市文化財団文化財課の施設の前に移築された安芸区中野東所在成岡第2号古墳の石棺

写真2:広島市文化財団文化財課の施設の前に移築された安佐南区大町所在大町七九谷遺跡の石棺

写真3:ピンク色の鉱物は広島花崗岩に特徴的なカリウムの多い長石です。

写真4:石英は白いガラス質の結晶で、風化しにくいため、風化が進んだ部分では浮き出ています。

文化財課学芸員 久保 貴志

「入船山記念館」

2024.6.6

5月の連休はみなさんどう過ごされましたか。今回は広島市内から程よい場所にある呉市の入船山記念館を紹介します。

入船山記念館は呉市の入船山公園内にあり、旧呉鎮守府司令長官官舎、旧高烏(たかがらす)砲台火薬庫、歴史民俗資料館等からなる施設です。

この場所には、大宝3(703)年から亀山神社が鎮座しており、江戸時代後期の広島藩の地誌『芸藩通志』には、「八幡宮 宮村亀山にあり、山、初は入船山と称す・・・」と記載されています。

しかし、明治19(1886)年に鎮守府が設置されたことに伴い、境内地は海軍用地として接収され、 亀山神社は呉市清水に移転することになります。

明治22(1889)年に呉鎮守府が開庁し、この場所には軍政会議所兼水交社が建てられ、明治天皇行幸時には行在所となります。

そして、明治25(1892)年からは呉鎮守府司令長官官舎として利用されましたが、明治38(1905)年の芸予地震で大きな被害を受けたため、同年に建て替えられ現在の姿となりました。

この建物は呉鎮守府建築科長の櫻井小太郎が設計し、和洋併設型住宅で洋館部は公的な利用、和館部は私的な利用と機能が分けられ、第7代から第32代までの歴代長官官舎として使用されました。

終戦後しばらくは、呉に進駐した連合国軍司令官の官舎として使用され、昭和31(1956)年に日本に返還、のちに呉市へ譲与、市史跡に指定。昭和42(1967)年に入船山記念館として開館、平成10(1998)年には国重要文化財に指定されました。

旧呉鎮守府司令長官官舎は内装がおしゃれで見どころのひとつです。

玄関ドアには海軍の錨と桜のマークをデザインしたガラスが使われ、周囲にはステンドグラスがはめ込まれています。

また、壁紙には金唐紙※1が使われており、広間・玄関・廊下の腰壁には金色の縦縞花柄文様、応接所の壁には流水文様と菊花文様、客室の壁には草花と昆虫、食堂の壁には入船の森、天井には花模様の計5種類の文様が壁紙に使用されています。

私が特に興味深く感じたのは客室の壁紙で、あまり見ることがないデザインであり、緑地に金色の草花と14種類の昆虫(カブトムシ、セミ、アゲハ蝶など)が描かれています。

14種類すべての昆虫を見つけるのは難しかったですが、とても素敵な壁紙でした。

呉までは広島から車で30分程度で行くことができるので、ドライブがてら休日に訪れてみてはいかがでしょうか。

|

|

写真上: 旧呉鎮守府司令長官官舎

写真下(左):旧呉鎮守府司令長官官舎の玄関ドア

写真下(右): 旧呉鎮守府司令長官官舎の客室

※1金唐紙:金唐革に似せて加工する擬革紙の一種。

金属箔を施した和紙に、凹凸加工をつけ、上からワニス、彩色をして仕上げた壁紙。

文化財課学芸員 日原 絵理

「「もぐりん」リニューアル!」

2024.5.2

早いもので、新年度が始まってもう5月ですね。穏やかな天気の日が続いていますが、気持ち良く過ごすことのできる季節が年々短くなっているような気もしますので、今のうちにこの気候を目いっぱい満喫したいものですね。

さて、この春から新たなメンバーを迎え、文化財課は新体制で業務をスタートしています。また、本年度、文化財課は東区光町から西区福島町への事務所の移転という大きな節目を迎えますので、職員一同、一致団結して移転の準備を行っているところです。

そんな中、今回の「学芸員のひとこと」では、当課の可愛い(?)同僚である、マスコットキャラクター「もぐりん」を改めて紹介したいと思います(左:画像1「リニューアルした「もぐりん」)。

これまでも「もぐりん」は文化財課ホームページ「ひろしまWEB博物館」や出張事業、広報記事などで活躍してくれていましたが、施設の移転を迎えるに当たり、外見を大幅にリニューアルしました。

ちなみに、「もぐりん」は、もともとは当課に在籍した学芸員の方がデザインしたキャラクターなんですよ(画像2)。もぐらによく似た外見ですが、文化財が好きな「妖精」だそうです。デザインは過去に一度リニューアルされており、2代目「もぐりん」が長年活躍していました(画像3)。

【もぐりん プロフィール】

〇 生年月日

5月30日(文化財保護法公布記念日!)

〇 年齢

妖精なので年齢はない

〇 身長

推定15cm

〇 体重

推定100g

〇 住んでいるところ

広島市埋蔵文化財保存活用施設の地中

〇 好きな食べ物

土器で炊いた米(特におこげ)、どんぐりクッキー

〇 趣味

遺跡・文化財探訪、ハイキング

〇 性格

楽天的でのんびり屋、すぐあきる

〇 特技

土器や勾玉づくり、発掘

今回のリニューアルに当たっては小さなお子さんにも親しんでいただけるような、丸みを活かしたデザインとなるように工夫をしました。一方で、モチーフの「もぐら」らしさを失わないようにする点が難しかったと思います。

いくつかのデザイン案を描き起こしたのですが、残念ながら不採用となった「もぐりん」のデザインもありますので、この場で紹介したいと思います(画像4・5・6)。卵形だったり、少し背が高かったり、いろいろなバリエーションの「もぐりん」が生まれましたが、最終的にはバランスの取れた柔らかい体形に落ち着いたように思います。

移転後も、「もぐりん」は新たな施設でたくさん活躍してくれると思いますので、ぜひ皆さん新しくなった「もぐりん」にも会いに来てください。次回、私が記事を書く予定の9月の「学芸員のひとこと」では、当課の引越の様子をレポートしたいと思います!お楽しみに!

| 画像2 初代「もぐりん」 | 画像3 2代目「もぐりん」 |

|

|

| 画像4 不採用もぐりんA(たまご形案) | 画像5 不採用もぐりんB (少しもぐらに近づいた?案) |

|

|

| 画像6 不採用もぐりんC (ちょっと背の高い案) |

|

|

文化財課主査 板木 達也

- 2025.3.21

- 「ここは「綿布団再生工場」」

- 2025.3.14

- 「「蛸の松」ってご存じ?」

- 2025.3.7

- 「展示ケースの開き方」

- 2025.2.26

- 「文化財課の蔵書事情」

- 2025.2.19

- 「リアルな土器パズル」

- 2025.2.4

- 「埋蔵文化財×カードゲーム!?」

- 2024.11.22

- 「芸術の秋」

- 2024.9.27

- 「文化財課、引越し作戦を遂行せよ!」

- 2024.9.12

- 「海が青く見える理由」

- 2024.7.17

- 「赤い宝石ザクロ」

- 2024.7.4

- 「広島花崗岩」

- 2024.6.6

- 「入船山記念館」

- 2024.5.2

- 「「もぐりん」リニューアル!」