![]()

はじめに

遺跡の発掘調査をしていると当時の生活の様子をうかがうことができるものが出土します。その中には弥生人や古墳人たちの身を飾っていた様々なアクセサリーもあります。

今回の企画展では「おしゃれの考古学」と題し、広島市内から出土した遺物の中からアクセサリー(装身具)を集めて紹介します。

| 人類がアクセサリー(装身具)を身に着けるようになったのは、およそ2万年以上前の旧石器時代といわれています。その頃の人々は熊やオオカミなどのどう猛な動物の鋭い牙や歯に対する信仰を持ち、これらをお守りとして持つことでその力強さを体内に取り込もうとしたと考えられています。動物の犬歯に穴をあけた牙玉はこのような信仰から生まれたと考えられています。やがて希少な素材で作られたアクセサリーを持つことがそれを持つ者の社会的な地位や権力、財力を表すようになり、美しい輝きを放つ玉類や、きらびやかな金製や金銅製(金メッキや金箔がほどこされたもの)のアクセサリーが現れるようになりました。 しかし、奈良時代以降、アクセサリーを身に着ける習慣はすたれていきます。色鮮やかな着物などの衣装を着ることがアクセサリーの代わりとなっていきました。その後、江戸時代には櫛(くし)や簪(かんざし)などが見られるものの、現代に続く多様なアクセサリーを身に着ける習慣が復活するのは、およそ1100年を経た明治時代になってからです。 |

※各遺跡の概要については遺跡名をクリックしてください。

縄文時代のアクセサリー

弥生時代のアクセサリー

古墳時代のアクセサリー

奈良時代以降のアクセサリー

江戸時代のアクセサリー

| 縄文時代のアクセサリーは、動物の骨・牙・角、貝殻、ヒスイ、木、粘土などで作ったヘアピン、櫛(くし)、耳飾り、首飾り、ペンダント、腕輪、足飾りなどがあります。ひろしまでも縄文時代の石でできた耳飾りや勾玉が出土しています。 | ||

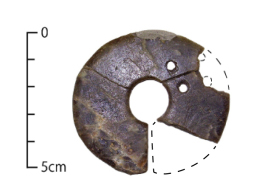

| けつ状耳飾り | ||

| けつ状耳飾りとは、中国の腰帯に吊り下げる玦(けつ)という玉器に似ていることから名づけられました。耳たぶに穴をあけ、ピアスのように耳に通して付けたと考えられています。 | ||

|

|

|

| けつ状耳飾り | ||

| 安佐南区 寺山遺跡 頁岩もしくはチャートでできています。この耳飾りには穴が4つあいており、穴にひもを通して補修して使っていたことが分かります。 |

||

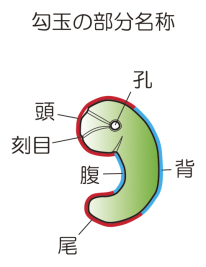

| 勾玉 | ||

|

佐伯区 和田1号遺跡 石製の勾玉で、牙状の形をしておりその形状等から縄文時代のものと考えられています。 |

|

| 弥生時代のアクセサリーは、櫛(くし)や簪(かんざし)などの髪飾りや首飾り、貝製の腕輪などが使われていました。大陸から伝わった青銅やガラスが新たな素材として加わり、特にガラスは様々な玉類に加工され、弥生人を魅了するアクセサリーとなりました。 | |||

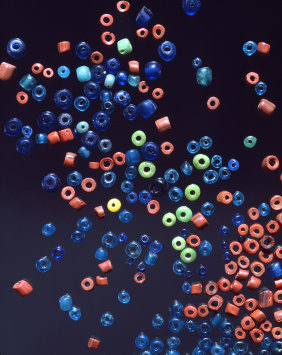

| いろいろな玉類 | |||

| 弥生時代には、勾玉・管玉・小玉といった様々な種類の玉類が作られました。素材ではヒスイ・碧玉などの希少な石以外に、ガラス製や土製のものも現れました。これらの玉類を紐で連ねて組み合わせて、首飾りなどのアクセサリーとしていたようです。 勾玉は「曲玉」とも書き、その名の通り「曲がった形の玉」のことです。形の由来には、動物の牙で作られた牙玉から発展したという説、胎児の形や月の形を模したとする説、破損したけつ状耳飾りの再利用説など、様々な説があります。弥生時代の勾玉は、持ち主の権力を表すとともに、祭祀的な意味を持つ道具として使われた可能性があります。また、当時の人たちにとってはお守りとしての意味もあったと考えられています。 管玉は円筒形の玉です。小玉は直径5~6mm以下の大きさで中心に穴があけられた小粒の玉で、それよりも大きなものを丸玉と呼んでいます。 |

|||

| ◆勾玉 |  |

||

|

|

||

| ガラス製勾玉 | 土製勾玉 | ||

| 安佐南区 中畦遺跡 広島市内で唯一見つかっているガラス製の勾玉です。 |

安芸区 三谷遺跡(上段左2つ) 安佐南区 毘沙門台東遺跡(右2つ) 安佐北区 西願寺北遺跡(下段左2つ) 土製の勾玉です。丁字頭(ちょうじがしら)と呼ばれる頭部に数本の線が刻まれたものや、尾部がひれ状になっているものがあります。 |

||

| ◆管玉・小玉・丸玉 | |||

|

|

|

|

| 管玉 | ガラス製小玉 | 土製丸玉 | |

| 安芸区 三谷遺跡(左) 安佐北区 トンガ坊城遺跡(右) 緑色チャートでできた管玉です。左のものは穴をあける段階で失敗し放棄したものと考えられます。 |

安佐南区 長う子遺跡 ガラス製の小玉です。 |

安佐南区 毘沙門台東遺跡 土製の丸玉です。 |

|

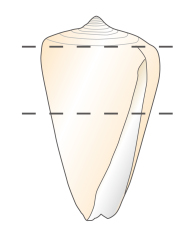

| ◆貝製腕輪 | ||

| 貝製腕輪は縄文時代からあり、大型二枚貝に穴を開けたものが広く見つかっています。弥生時代になると、沖縄などの南海でしか取れないゴホウラやイモ貝、オオツタノハといった貴重な貝が材料として使われました。南海産の貝製腕輪は限られた人物のみが身に着けていたと考えられています。やがて、これらの貝製腕輪を模した青銅製や宝器としての石製の腕輪が作られるようになりました。 | ||

|

イモ貝 |

|

| 安佐北区 丸子山遺跡 石棺からイモ貝で作られた腕輪が、女性の左腕につけたままの状態で見つかりました。 |

||

| 貝製腕輪 ★ポインタを画像上に移動してみてください。 |

||

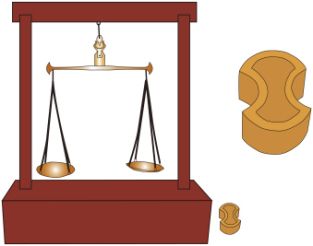

| ◆分銅形土製品(ふんどうがたどせいひん) | |

| 秤(はかり)に使う分銅に形が似ていることから名づけられた土製品です。顔や渦巻きなどの模様が描かれたものがあり、紐や糸を通すための穴があけられていることからマツリに使用する装身具と考えられています。 | |

|

|

| 分銅形土製品 | 秤(はかり)と分銅 |

| 東区 北谷山城跡(左) 安佐南区 長う子遺跡(右) 長う子遺跡出土のものは外縁に沿って同心円状の模様が描かれています。 |

|

| 古墳時代のアクセサリーは、全国的に、その多くが古墳から見つかっています。これは、当時のアクセサリーが貴重な品であり、権威を示すものであるからだともいえます。 古墳時代の後半になると金銅製品が副葬されるようになり、権威を示すという意味合いと同時に「着飾る」という意味合いも含まれるようになったと考えられます。 |

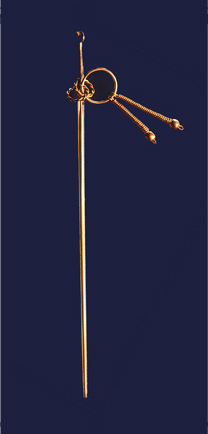

| ◆髪飾り | |||

| 古墳時代の髪飾りは、櫛(くし)と簪(かんざし)があげられます。埴輪からは、飾り紐や鉢巻きなどがあったこともわかっています。 | |||

|

|

||

| 佐伯区 城ノ下第1号古墳 金銅製の本体にコイル状の飾り金具をつけたもので、日本国内ではほとんど出土せず朝鮮半島で見られることから、朝鮮半島から伝わってきたものと考えられます。 |

|||

| 金銅製髪飾り | 復元品 | ||

| ◆玉類 | ||||||

| 古墳時代の玉類の素材はガラス・石・金属などです。ガラス製の玉は弥生時代からありますが、古墳時代中期(約1600年前頃)以降は黄・緑・褐色の玉が作られるようになります。また、中期以降、滑石製の玉も見られるようになります。 | ||||||

| ◆首飾り | ||||||

|

||||||

| 安芸区 新宮古墳 古墳から出土した玉類を首飾りの形につないだものです。ヒスイ製勾玉1個・水晶製切子玉4個・水晶製算盤玉2個・ガラス製小玉145個をつないでいます。 |

||||||

| 首飾り | ||||||

| ◆勾玉 | |||||

|

|

||||

| 安佐南区 池の内第3号古墳(上段) 芳カ谷第1号古墳(下段) 碧玉製の勾玉です。 |

安佐北区 水落古墳(上段) 塔の岡第1号古墳(下段) めのう製の勾玉です。 |

||||

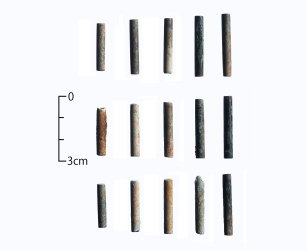

| ◆管玉 | |||||

|

|

|

|||

| 安佐南区 芳カ谷第1号古墳 緑色凝灰岩製の管玉です。 |

安佐南区 池の内第3号古墳 ガラス製の管玉です。 |

安佐北区 塔の岡第1号古墳 碧玉製の管玉です。 |

|||

| ◆切子玉 | ◆臼玉 | ||||

|

|

||||

| 水晶製切小玉 | 滑石製臼玉 | ||||

| 安佐北区 塔の岡第1号古墳 水晶製の切小玉です。切子玉は古墳時代後期(約1400年前頃)の古墳に副葬されている多面体の玉です。 |

安佐北区 池の内古墳群 滑石製の臼玉です。臼玉は小形の玉類の一種で、茶臼のような形をしています。 |

||||

| ◆小玉 | |||||

|

|||||

|

|||||

| ガラス製小玉 | 土製小玉 | ||||

| 安佐北区 弘住第2号古墳 弘住第2号古墳からは、1731個のガラス製小玉が出土しました。吹きガラス製法で作られ、黄色や赤褐色などの色のものもあるため、ガラスの着色技術が進歩してきた5世紀後半以降のものと考えられます。 |

安佐北区 塔の岡第1号古墳 土製の小玉です。 |

||||

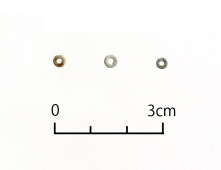

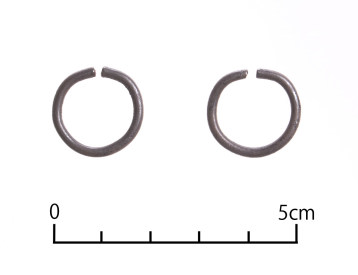

| ◆耳環(じかん) | |||

| 耳環は古墳時代後期(約1400年前頃)の古墳からよく出土している耳飾りです。純金・純銀製のものや銅の芯に金や銀箔をはったものなどがあります。 | |||

|

|

||

| 安佐北区 塔の岡第1号古墳 銅の芯に銀箔をはった耳環です。 |

安芸区 新宮古墳 純銀製の耳環です。 |

||

| 6世紀後半頃、飛鳥時代直前までは人々はアクセサリーをつけていましたが、7世紀前後から勾玉などの玉類や金の耳飾り、金銅製のアクセサリーは少なくなります。ベルト飾りである石帯などもありましたが、多くのアクセサリーは姿を消し、やがておしゃれの中心は服装に移っていきます。 | ||

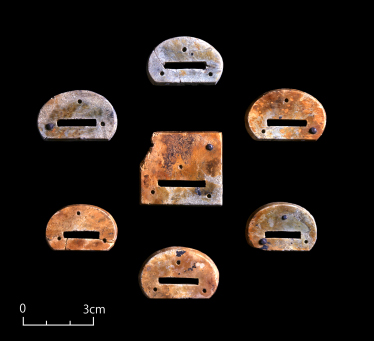

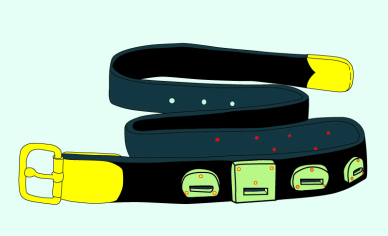

| ◆石帯(せきたい) | ||

| 古代の役人が正装するときに用いたベルトにつけるアクセサリーです。ベルトに方形(巡方/じゅんぽう)と半円形(丸鞆/まるとも)のものを組み合わせて付けました。役人の位によって大きさや材質が異なりました。 | ||

|

|

|

| 石帯 | 石帯復元図 | |

| 安佐南区 権地古墓 この石帯は六位または七位の官位に相当するとされ、地方役人では高位の郡司クラスの人物にあたります。 |

||

| 奈良時代以前や今日のアクセサリーの多様さに比べ、江戸時代のアクセサリーの種類は限られていました。女性用では結髪を引き立てる櫛(くし)、簪(かんざし)、笄(こうがい)といった髪飾りがあり、様々な技巧で装飾されたきらびやかなものが生まれました。男性用では印籠や根付、刀装具といった使用品に趣向を凝らしたものがあります。 江戸時代後期の19世紀前半の記録には、広島城下にも櫛や笄を作る職人がいたことが記されており、広島城関係の遺跡からは櫛や簪が出土しています。 |

|||

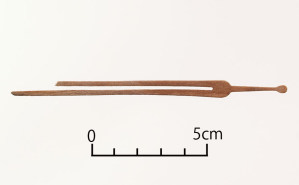

| ◆櫛(くし) | |||

| 櫛は髪をとく・すく道具としてばかりでなく、女性の髪を飾る「挿し櫛」もあり、素材や装飾に工夫を凝らしたものが作られました。広島城関係の遺跡からは木製の櫛が出土しており、中には金蒔絵が施されたものもあります。 | |||

|

|

||

| 木製の櫛 | 金蒔絵の櫛 ★ポインタを画像上に移動してみてください。 |

||

| 中区 広島城跡法務合同庁舎地点 右のものには金蒔絵が施されています。 |

|||

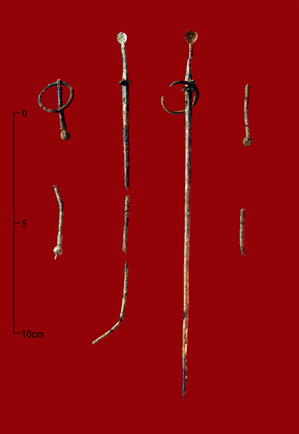

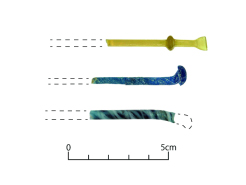

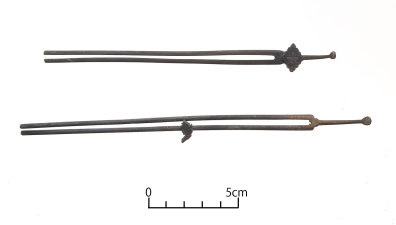

| ◆簪(かんざし) | ||||

| 簪は江戸時代中頃の18世紀前半から発展しました。その当初の特徴は、髪に挿す側が二股になっており、その反対側の先に耳掻きが付くこととされ、やがて、様々な装飾を凝らした華麗なものが作られました。広島城関係の遺跡からは金属製、ガラス製、骨製の簪が出土しており、金属製のものには金色があざやかに残るものもあります。 | ||||

|

|

|||

| ガラス製の簪 | 骨製の簪 | |||

| 中区 広島城跡法務合同庁舎地点 |

中区 広島城跡八丁堀地点 |

|||

|

|

|||

| 青銅製の簪 | 鍍金が残る簪 | |||

| 中区 広島城跡法務合同庁舎地点 花菱状や羽子板状などの飾りが付いています。 |

||||

| ご紹介したように、アクセサリーはそれを着ける身体の場所、材料や形、そして権威や美、富といったその表す意味合いなど、時とともに変化してきました。 首飾りやイヤリング、指輪などのように一旦廃れていたものや、簪のように今では限られた場面でしか見られなくなったものもあります。勾玉のように、はるかな過去から伝わったものが今なお親しまれているものもあります。 そして現在、私たちは美と個性の表現、時には気分転換のためなど、日常の様々な場面に応じ種類豊富なアクセサリーを使い分けています。 人々の願望を反映し続けてきたアクセサリー。さて、私たちの子孫は、アクセサリーとどんなお付き合いをすることになるのでしょうか… |

定番のペイズリー(日本では勾玉模様) |

|||

過去の企画展

平成22年度「発掘ロマンINひろしま~発掘調査速報展」