学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「28年ぶりの再発見-海東通宝-」

2013.11.11

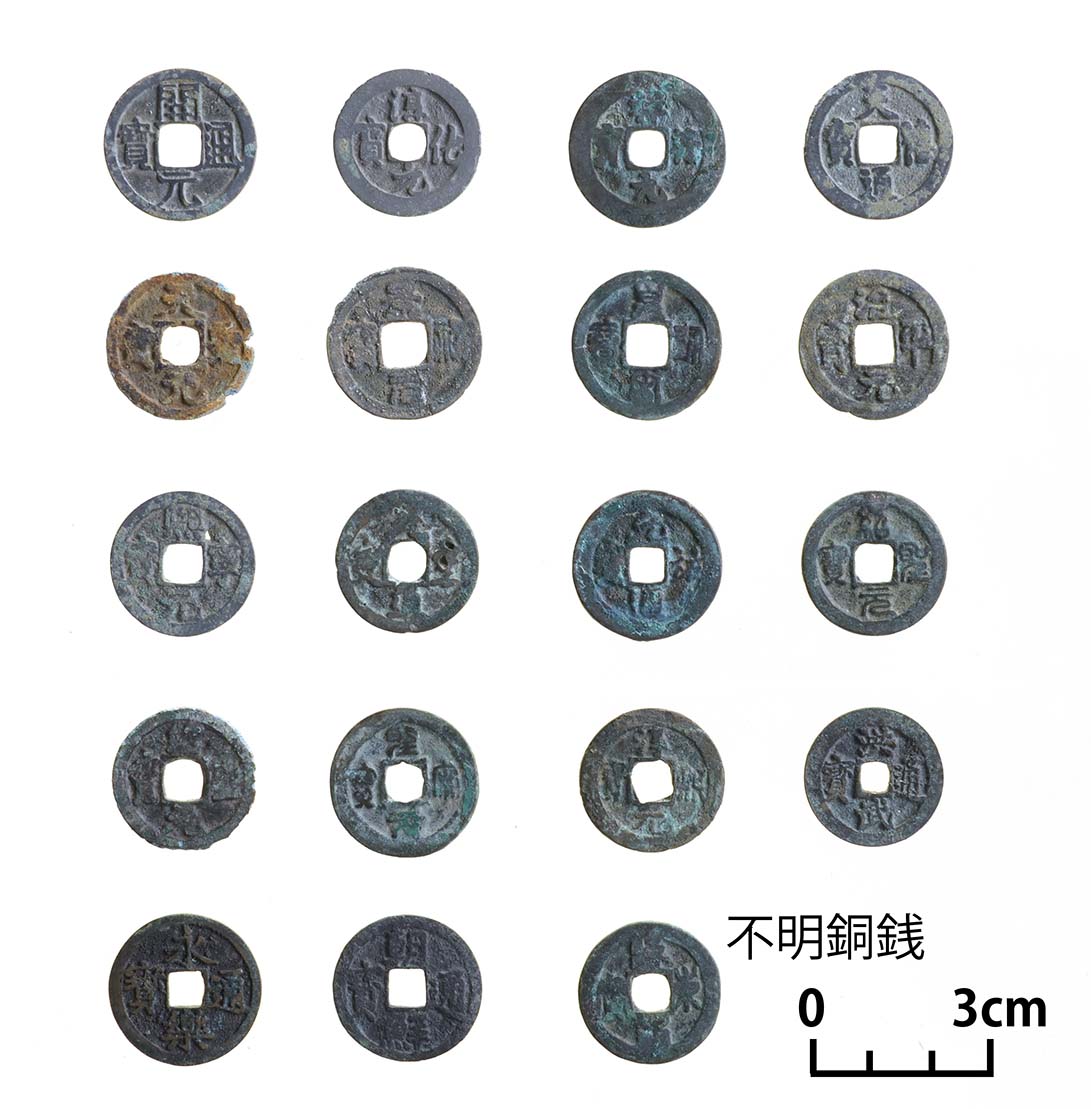

発掘調査で発見された遺構や遺物は、種類・大きさ・形状・類例等を調査し報告書に記載しますが、中には正体がわからず“不明”のまま調査を終了するものがあります。ところが、その後の研究や技術の発展のおかげで、新たな発見がもたらされることがあるのです。 当課では毎月最終木曜日、毎日新聞広島版に「ひろしまお宝発掘」という記事を連載しています。当課の職員が順番に執筆するのですが、10月分は私が担当で佐伯区の池田城跡(中世山城跡)から出土した19枚の銅銭を取り上げました。池田城跡の銅銭は残りが良く、漢字で鋳出された名称が判読できるものが大半で、不明と報告されていたのは1枚だけでした。

当課では毎月最終木曜日、毎日新聞広島版に「ひろしまお宝発掘」という記事を連載しています。当課の職員が順番に執筆するのですが、10月分は私が担当で佐伯区の池田城跡(中世山城跡)から出土した19枚の銅銭を取り上げました。池田城跡の銅銭は残りが良く、漢字で鋳出された名称が判読できるものが大半で、不明と報告されていたのは1枚だけでした。

記事の執筆に並行して新聞掲載用の写真を探したのですが 、 結局良い写真が無く、 全ての銅銭を再撮影することに。撮影は、漢字が良く見えるようにライトを調整し、高性能デジタルカメラで行ないました。(写真上)その写真をチェックする過程で、不明とされてきた銅銭の文字が判読できそうなことに気づいたのです。

高精細なデジタルデータなので、パソコンの画面いっぱいまで拡大できます。さらに画像処理を施すことで、文字の輪郭が鮮明になりました。(写真2)一番右側の文字は、篆書体(てんしょたい)の“東”のようです。 これは大きなヒントです。銅銭の名称は“上→下→右→左”、もしくは“上→右→下→左”の順に読みます。ですので、2番目か3番目に“東”が入る銅銭を探せばよい事になります。中世の日本で流通した銅銭の大半は中国大陸から輸入されたものですが、当時の「国」が発行しているので、全ての名称が記録に残っています。調査の結果、2~3番目に”東“の字が入るのは、12世紀の初頭、高麗(現在の朝鮮半島)で作られた「海東通宝」と「海東重宝」の2種類だということがわかりました。 この情報を踏まえて、再度池田城跡の銅銭写真を観察します。上(1番目)の文字はつぶれぎみですが、輪郭は篆書体の”海“に極似しています。最初の二文字は”海東“で間違いありません。問題は3番目です。これもつぶれ気味ですが、少なくとも「重」でないことは見て取れます。一方、「通」と対照すると”しんにょう“の部分ははっきりしませんが、右半分は”甬“と見えます。以上から、この銅銭は「海東通宝」である可能性が最も高いという結論になりました。現代技術の活用によって、池田城跡が調査された1985年から、実に28年ぶりに正体が判明したのです。

この情報を踏まえて、再度池田城跡の銅銭写真を観察します。上(1番目)の文字はつぶれぎみですが、輪郭は篆書体の”海“に極似しています。最初の二文字は”海東“で間違いありません。問題は3番目です。これもつぶれ気味ですが、少なくとも「重」でないことは見て取れます。一方、「通」と対照すると”しんにょう“の部分ははっきりしませんが、右半分は”甬“と見えます。以上から、この銅銭は「海東通宝」である可能性が最も高いという結論になりました。現代技術の活用によって、池田城跡が調査された1985年から、実に28年ぶりに正体が判明したのです。

ところで、全国各地の中世遺跡で銅銭が発見されていますが、そのうち朝鮮半島製のものはわずか1.4%という研究があります (注1) 。なかでも海東通宝は、例えば岡山県の7つ遺跡で発見された銅銭合計約6万枚のうち、たった1枚だけだった (注2) など、出土例が少ない銅銭のひとつのようです。どのような経緯で池田城跡に持ち込まれたのでしょうか。新たな発見は、新たな疑問も引き連れてきたようです。

文化財課主任学芸員 荒川 正己 写真上 池田城跡出土銅銭 / 写真下 不明銅銭(海東通宝)

注1 鈴木 公雄「銭の考古学」2002 注2 赤磐市教育委員会「向山宮岡遺跡・丸田遺跡・中尾遺跡の大量出土銅銭」2013

県内最大の古墳とハニワ

2013.10.1

文化財課では 、学校や社会教育施設等で「ものづくり」や「古代体験」などの出張事業をおこなっています。4月~5月は小学校への出張事業が多く、今年は、弓矢・火おこし・石器などを体験する「古代体験」や粘土を使った「ハニワづくり」等の依頼が沢山ありました。中でも「ハニワづくり」は、作り手それぞれの個性豊かな表情の埴輪が作られるので、作り方を指導している私たちも楽しみながら実施しています。

埴輪は、古墳の周りに置かれた素焼きの焼きものです。広島県では東広島市にある県内最大の古墳「三ツ城古墳」(国史跡)から沢山の埴輪が出土していて、現在は復元されて公園になっています。全長約92mの前方後円墳で、約1800本の埴輪が3段にわたって配置されていたそうです。

昨年実際に見に行かれたというボランティアさんに、「国道2号線からすぐの所」「標識もあるよ」と教えていただき、それなら私でも行けるかも!…ということで、 行ってみました。無事に辿り着き、実際にみると…かなりの大きさ!相当な力を持った人のお墓だったのでしょう。埴輪も60~70cm程度の高さがあり、ずらりと並んで迫力がありました。隣設する東広島市立中央図書館には副葬品等も展示されています。昔の人が埴輪にどのような思いを込めていたのか、考えてみる良い機会になりました。

行ってみました。無事に辿り着き、実際にみると…かなりの大きさ!相当な力を持った人のお墓だったのでしょう。埴輪も60~70cm程度の高さがあり、ずらりと並んで迫力がありました。隣設する東広島市立中央図書館には副葬品等も展示されています。昔の人が埴輪にどのような思いを込めていたのか、考えてみる良い機会になりました。

公園内は周囲に木陰もあり、なかなか気持ちの良い場所でしたので、興味のある方は行かれてみてはいかがでしょうか?

文化財課学芸員 寺田香織/写真:国史跡 三ツ城古墳(全長約92m) 場所:東広島市西条中央7丁目24

ボランティアがお・も・て・な・し~ボランティアフェスティバルを開催します!~

2013.9.25

10月26日(土)、毎年恒例のボランティアフェスティバルを開催します。日頃、財団の文化施設で活動しているボランティアが、とっておきのネタを持ってハノーバー庭園に集合し、楽しい体験で来場者をおもてなしします。

文化財課からは、広島城、郷土資料館との合同ボランティア「ひろしま歴史探検隊」が参加します。今年のネタは「ミニ弓矢」。そう、5月の学芸員のひとことにも登場した 「弓矢特訓マシーン」です。これまで、出張事業先の小学校など、限られた場所でしか披露する機会がありませんでしたが、家族連れも多く訪れるこのイベントは、たくさんの方に体験していただける絶好の機会です!

内容は早々に「ミニ弓矢」に決まりましたが、「せっかくだから、的に多く当てた人には景品があったらうれしいよね~」という話に。いろいろ考えて…「古代マグネット」に決めました。古代っぽい形の焼き物を作って、裏にマグネットを貼り付けます。

で、古代っぽい形って…。いざ考えると案外思い浮かばないものです。マニアックではなく、みんなが頷けるような形…。いろいろと試作してみましたが、土器を作れば「魚?」といわれる始末。最終的に「はにわ」 と「まが玉」を中心に準備することにしました。その試作品がこちら!(写真参照)素焼きでなかなかかわいい仕上がりになりましたよ。これもボランティアのみなさんと一緒に製作します。ぜひ、弓矢で高得点を狙ってゲットしてください!

と「まが玉」を中心に準備することにしました。その試作品がこちら!(写真参照)素焼きでなかなかかわいい仕上がりになりましたよ。これもボランティアのみなさんと一緒に製作します。ぜひ、弓矢で高得点を狙ってゲットしてください!

ボランティアの愛情と熱気が溢れるボランティアフェスティバル(チラシ参照)は、10月26日(土)、ハノーバー庭園で開催します。みなさんのお越しをお待ちしています!

文化財課学芸員 田原みちる/写真:古代マグネット試作品

動物たちは横穴式石室がお好き?

2013.9.9

休みの日に安佐動物公園に行きました。

休みの日に安佐動物公園に行きました。

話題のチーターを運動場で眺めていましたが、職業病でしょうか、動物よりも遺跡?っぽいものに注目してしまいました。安佐動物公園では「洞穴(ほらあな)」と呼ぶそうですが、これ、私には横穴式石室にしか見えません。

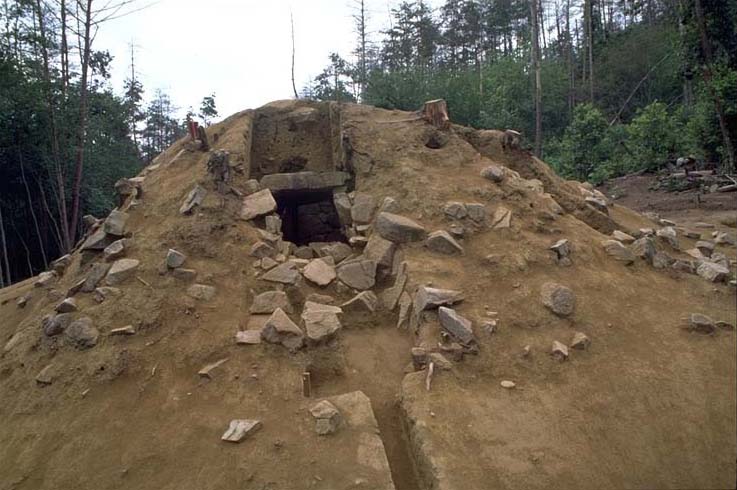

そもそも横穴式石室とは、石を積み重ねて通路(羨道)と部屋(玄室)を作り、 その上に横長の石(天井石)をのせる古墳時代後期の古墳の埋葬施設で、その上

その上に横長の石(天井石)をのせる古墳時代後期の古墳の埋葬施設で、その上 に土盛をして古墳となります(写真は安佐北区白木町の塔の岡第1号古墳)。横から入れるのが特徴で、何回も埋葬することができました。

に土盛をして古墳となります(写真は安佐北区白木町の塔の岡第1号古墳)。横から入れるのが特徴で、何回も埋葬することができました。

右の写真に見えている穴を拡大したのが左の写真で、羨道部入り口です。この写真と「洞穴」写真を比べて見てみると、規模は多少異なりますが、雰囲気はよく似ていると思いませんか?

もちろん、本物の遺跡が動物公園の運動場にあるわけではありません。ではなぜ動物公園にこのような構造のものが作られているのでしょうか。

私の見学中、チーターは「洞穴」内部に入らなかったので遊び方はよくわかりませんでした。ただ、今まで気がつきませんでしたが、ニホンカモシカの運動場にも石は大きいですが同じような「洞穴」があり、ここではニホンカモシカが「洞穴」内及び上部を遊び場としてくつろいでいました。また、安佐動物公園を一通り確認したところ、横穴式石室には似ていないものの、様々な動物の運動場に洞穴があることも分かりました。

安佐動物公園の方にお聞きしたところ、この「洞穴」は動物のために心地よい空間を提供しようと作られたのであり、それがたまたま横穴式石室に似てしまったということでした。では実際の横穴式石室に動物を連れて行ったらどうなるのでしょうか?ペットを持っている人はチャレンジしてみてください。

そんなこと考えずに次回は仕事を忘れて純粋に動物公園を楽しみます!

文化財課学芸員 玉置和弘

モグリンを知っていますか?

2013.8.30

文化財課にはマスコットキャラクターがいます。その名も『モグリン』。このホームページでも見かけますね。しかしながら、このモグリンについて詳しいことを知っている人はほとんどいないと思います。そこで今回は、モグリンのプロフィールをご紹介しましょう。

【生年月日】5月30日

【年齢】不明 【性別】♂(オス)

【性別】♂(オス)

【身長】推定15cm

【体重】推定100g

【住所】広島市内の遺跡

【好きな食べ物】土器で炊いた米(特におこげ)、どんぐりクッキー

【嫌いな食べ物】なし

【趣味】遺跡・文化財探訪、ハイキング

【性格】楽天的でのんびり屋、少々あきっぽい

【特技】土器や勾玉づくり、発掘調査も少々

調べてみると、いろいろ分かりました。生年月日は「文化財保護法公布記念日」と同じ日です。そして、人間の子どもくらいの大きさだと思っていましたが、意外に小さな体なんですね・・・。

しかし、ここまで調べたところ、最後にさらに驚くべきことが書いてあったのです!!

『モグラに似ているけど、文化財が好きな精霊だよ。』

・・・

・・・

・・・えっ?モグラではない・・・!?精霊・・・??

エッーーーーーーーーーーー!!!!!

こうして、今年の4月から職場のキャラクターをモグラだと信じ、応援しようと決心していた学芸員の心は、モグラだけに、『もうグラ』ついたのでした・・・。

文化財課学芸員 池本和弘

山岳信仰

2013.8.26

先日、我が家の毎夏の恒例行事として奈良県の大峰山(山上ヶ岳)に、私・父・息子と3世代で登ってきました。大峰山は修験道・山岳信仰の山として知られており、世界遺産にも指定されています。山頂部に近づくと岩はだがむきだしで厳しい崖がそびえるなど独特の雰囲気をかもし出しています。このような厳しい自然地形の中で行者たちは修行をしていきます。崖の上から半身を乗り出す修行が有名ですが、初めてのとき息子はパニックになって泣き叫んでおりました・・・。

先日、我が家の毎夏の恒例行事として奈良県の大峰山(山上ヶ岳)に、私・父・息子と3世代で登ってきました。大峰山は修験道・山岳信仰の山として知られており、世界遺産にも指定されています。山頂部に近づくと岩はだがむきだしで厳しい崖がそびえるなど独特の雰囲気をかもし出しています。このような厳しい自然地形の中で行者たちは修行をしていきます。崖の上から半身を乗り出す修行が有名ですが、初めてのとき息子はパニックになって泣き叫んでおりました・・・。

このような山岳信仰は日本各地にあり、広島でもたくさんの山が信仰の対象となっています。宮島の弥山、廿日市の大峰山、大野権現山、安佐北区の鎌倉寺山など寺や廃寺が山頂にあるなど山岳信仰の山を上げていくときりがありませんが、どの山も共通して山頂に崖や岩はだがむき出しになるなど、人を寄せ付けないような険しい地形をしています。私は山に登ったとき、大峰山と似た雰囲気だなーと思い、後で調べたら山岳信仰の場であったことを知ることがよくあります。いつの時代も人々はこうした山(自然)のもつ雄大な容姿に神が宿るとして、畏怖・畏敬の念と自然に対する感謝の気持ちをもち信仰してきたのだなと妙に納得してしまいます。

文化財課学芸員 桾木敬太/写真 大峰山(奈良)の崖(高くて下はかすんでいます。)

防災の日の前日に 講演会「未来を語る環境考古学-考古学と災害」開催!

2013.7.26

9月1日は「防災の日」です。この日は1923年9月1日に発生した関東大震災にちなんで制定されました。関東大震災は、2011.03.11を経験した我々にとっては陰が薄くなってしまった印象がありますが、死者・行方不明者あわせて約10万5千人、倒壊・焼失家屋合わせて31万棟以上という被害は日本史上最大であり、決して忘れてはいけない災害です。

9月1日は「防災の日」です。この日は1923年9月1日に発生した関東大震災にちなんで制定されました。関東大震災は、2011.03.11を経験した我々にとっては陰が薄くなってしまった印象がありますが、死者・行方不明者あわせて約10万5千人、倒壊・焼失家屋合わせて31万棟以上という被害は日本史上最大であり、決して忘れてはいけない災害です。

その防災の日の前日、8月31日(土)に、立命館大学文学部/歴史都市防災研究センター教授の高橋学(たかはし まなぶ)先生をお招きし、「未来を語る環境考古学-考古学と災害-」と題して講演会を開催します。

「環境考古学」とは、過去の自然環境(気候や地形、植生など)と人間の生活との関係を研究する学問です。特に高橋先生は、その土地の形成過程や環境の変遷、人間による利用・開発の歴史、襲ってきた災害などを一つの視野に入れ、いわば「土地の履歴」をあきらかにし、その研究成果を「災害リスクマネジメント」として将来の都市計画や防災計画に役立てることを重要視されていらっしゃいます。 豊かな自然に恵まれた日本は、良くも悪くも自然の影響を大変受けやすい国でもあります。冒頭にあげた地震や津波を筆頭に、火山の噴火や風水害、土砂崩れなど、様々な自然災害に襲われるリスクがあります。歴史には、そのような災害リスクを極力減らし、災害に強い街づくりを目指す重要な視点のひとつとしての役割があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。

豊かな自然に恵まれた日本は、良くも悪くも自然の影響を大変受けやすい国でもあります。冒頭にあげた地震や津波を筆頭に、火山の噴火や風水害、土砂崩れなど、様々な自然災害に襲われるリスクがあります。歴史には、そのような災害リスクを極力減らし、災害に強い街づくりを目指す重要な視点のひとつとしての役割があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。

文化財課主任学芸員 荒川正己/写真 高橋学教授

遺跡と火事

2013.7.12

今月8日、消防訓練が行われ、消火器を使って消火する演習などを行いました。

今月8日、消防訓練が行われ、消火器を使って消火する演習などを行いました。

文化財課の建物には、市内の遺跡から出土した多くのものが収蔵されています。市民の大切な財産である文化財を守るために、火を出さないことはもちろんですが、万一のことを考えた日頃からの備えも大切です。

恐ろしい火事は弥生時代にもおこっています。火事にあった住居跡は、広島市内だけでも10軒以上確認されています。

恐ろしい火事ですが、燃えたからこそ分かることがたくさんあります。火事にあった住居では、普段腐ってなくなる材が炭になって残るため、普段の調査では分からない屋根の構造や使っている材が分かります。 突然の火事で何も持たずに逃げ出したのか、焼け跡から土器が使っていた時のままの姿で見つかることがあります。当時の暮らしぶりが分かります。また、焼け跡から土器が全く見つからないことがあります。これは家財道具を持ち出し、家を焼いて処分したものと思われます。

突然の火事で何も持たずに逃げ出したのか、焼け跡から土器が使っていた時のままの姿で見つかることがあります。当時の暮らしぶりが分かります。また、焼け跡から土器が全く見つからないことがあります。これは家財道具を持ち出し、家を焼いて処分したものと思われます。

調査研究にはありがたいこともある火災ですが、今も昔も火事はすべてのものを奪い去っていきます。日頃から十分気をつけたいものです。

文化財課主任指導主事 河村直明/写真 上 特製‘火柱’に向かって消火器を向ける職員 下 長尾遺跡(広島市東区戸坂)炭化材出土状況

- 2013.11.11

- 「28年ぶりの再発見-海東通宝-」

- 2013.10.1

- 県内最大の古墳とハニワ

- 2013.9.25

- ボランティアがお・も・て・な・し~ボランティアフェスティバルを開催します!~

- 2013.9.9

- 動物たちは横穴式石室がお好き?

- 2013.8.30

- モグリンを知っていますか?

- 2013.8.26

- 山岳信仰

- 2013.7.26

- 防災の日の前日に 講演会「未来を語る環境考古学-考古学と災害」開催!

- 2013.7.12

- 遺跡と火事