学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「今年度も丸くおさマル。」

2014.3.28

毎年3月になると、今年度もいろいろあったなぁ~と一年間の出来事を思い出して、無性に掃除がしたくなります。先日、写真を整理していたら、いくつかマンホールの画像が出てきました。蓋に地域の特色などをデザインしているマンホールを「デザインマンホール」と言うそうです。歩いていると目に付くので、旅先などで思わず写真を撮ってしまいます。

マンホールの蓋は、 落下防止のために円形をしているという話を聞いたことがあります。 確かに四角形だと、一辺より対角線の方が長いので、穴の対角線上に蓋を立てて、辺から差し込むと下に落ちてしまいます。

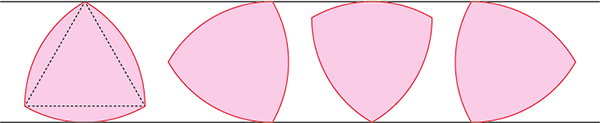

蓋が落下しないためには、どの方向から測っても幅が一定で、回転させても高さが変わらない図形でなければなりません。このような図形を「定幅図形」といい、円の他に「ルーローの多角形」と呼ばれる図形があります。 ルーローの多角形の中で、辺と頂点の数が最も少ないルーローの三角形は、正三角形の各頂点を中心に、半径がその正三角形の一辺となるような円弧を結んで書くことができます。

そんなことを考えながらマンホールを見て歩いていたら、 文化財課の近くにもデザインマンホール発見!! 広島市のホームページを調べてみたら、市内にもデザインマンホールが導入されている地区が5つあるそうです。暖かい春の日に、デザインマンホールを探してお散歩するのも楽しいかもしれません。

文化財課学芸員 池本和弘

写真左 下関のマンホール 写真中 名古屋市のマンホール 写真右 広島市のマンホール

写真左 下関のマンホール 写真中 名古屋市のマンホール 写真右 広島市のマンホール

図解 ルーローの三角形

「色」

2014.3.25

桜が咲く季節が近づいてきました。桜の花といえば

「花の色は うつりにけりないたづらに わが身世にふる ながめせしまに」

年齢とともに衰えてゆく自分の姿を、桜の花になぞらえた小野小町の歌が有名ですね。個人的に眉毛より上方面で深く共感する今日この頃ですが、実は我々の仕事でも、時間の経過とともに衰えてしまう色があるのです。それは発掘調査で撮影した写真です。 写真は客観的な記録ができ、カラーなら色情報も残せるなど、発掘調査の記録手段としては極めて重要です。しかし、数年前まで主流だったフィルム写真は致命的な弱点がありました。時間とともに色があせる「退色現象」です。これは色情報を化学物質で記録しているフィルム写真では避けられないことで、退色スピードを遅らせるため、巨大な冷蔵庫のような部屋に写真フィルムを保管しているところもあったくらいです。

写真は客観的な記録ができ、カラーなら色情報も残せるなど、発掘調査の記録手段としては極めて重要です。しかし、数年前まで主流だったフィルム写真は致命的な弱点がありました。時間とともに色があせる「退色現象」です。これは色情報を化学物質で記録しているフィルム写真では避けられないことで、退色スピードを遅らせるため、巨大な冷蔵庫のような部屋に写真フィルムを保管しているところもあったくらいです。

しかしデジタル技術の進歩で、フィルム写真をデジタル情報に変換し、安価に保存することが可能になりました。デジタル情報は時間がたっても変化しません。これで退色問題は無事解決!当課でも平成5年からデジタルデータ化を進めてきました。 ところが最近、デジタル情報を書き込んだ記録ディスクが劣化し、情報の読み出しが困難になる事例が発生しているという情報が入ってきたのです。さっそく当課が保存する記録ディスクをチェックしたところ、なんと保存写真約4万枚のうち約30枚が読み出し不可。

幸いなことに、別メディアに保存していた情報や、元の写真等から復元できましたが、もし気づいたのが数年後だったら、何枚の写真が読み出せなくなっていたか想像もつきません。フィルム写真の劣化は進みますから、最悪の場合、まったく復元できないものも生じていた可能さえあります。今更ながら危ないところでした。

ところが最近、デジタル情報を書き込んだ記録ディスクが劣化し、情報の読み出しが困難になる事例が発生しているという情報が入ってきたのです。さっそく当課が保存する記録ディスクをチェックしたところ、なんと保存写真約4万枚のうち約30枚が読み出し不可。

幸いなことに、別メディアに保存していた情報や、元の写真等から復元できましたが、もし気づいたのが数年後だったら、何枚の写真が読み出せなくなっていたか想像もつきません。フィルム写真の劣化は進みますから、最悪の場合、まったく復元できないものも生じていた可能さえあります。今更ながら危ないところでした。

現在、30年持つという長期保存ディスクへの移し替えを進めています。これでしばらくは安心のはず。でも、フロッピーディスクが廃れたように、30年後にこのディスクを読み出せる機材があるのでしょうか??

文化財課主任学芸員 荒川正己 / 写真上 退色した写真 1987年調査した「和田1号遺跡」の写真の1枚です。全体に白っぽくなっています。 写真下 ディスクチェックをしているK学芸員。

仕事は彼がしています。えらそうに書いてますが、私は何にもしてません。てへっ(笑)

「五輪塔」

2014.3.12

「五輪」といえば先日閉幕したソチオリンピックが記憶に新しいところですが、今回のテーマは「五輪塔」です。 3月に実施する遺跡ハイキングの行程中に大きな五輪塔があり、 それについて調べる機会がありました。五輪塔とは密教によって創始された塔婆の形態で、 下から地輪(方)・水輪(球)・火輪(三角)・風輪(半球)・空輪(宝珠)が積み上げられ、一切の物質を構成する五大を表すとされています。平安中期から造営され、鎌倉後期~室町時代に最も流行しました。元来、五輪塔は追善の供養 塔で、墓標として一般化するのは室町時代以降ということです。

塔で、墓標として一般化するのは室町時代以降ということです。

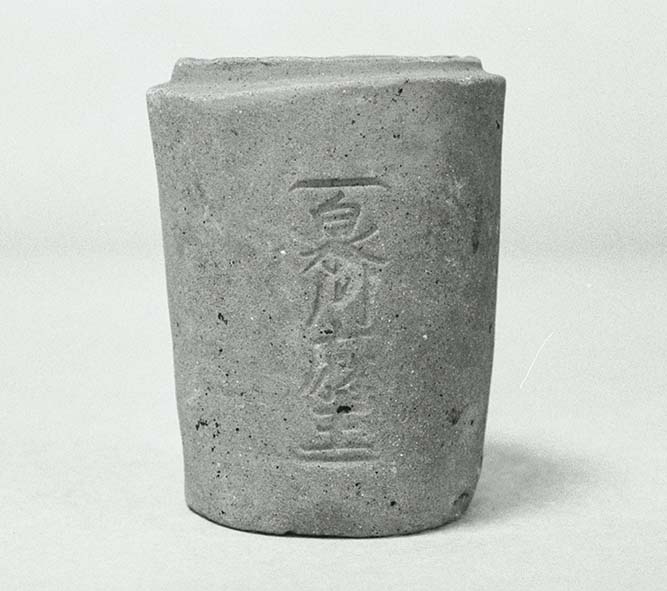

調べているうちに古い五輪塔を見てみたくなり、三次市布野町にある県指定重要文化財の「石造五輪塔」を見学に行きました。地輪部に鎌倉時代の元亨2年(1322)の刻銘があり、広島県における在銘最古の五輪塔といわれています。塔の高さは2.3mで、地輪から空輪にいたるまできれいに石が積まれており、火輪の軒が隅で上側に反って厚くなっている様子がよくわかりました。それぞれの石の形態によって時代的な特徴があることを知り、今まで何気なく見ていた五輪塔もこれからは興味深く観察してしまいそうです。

文化財課指導主事 牛黄蓍 豊 / 写真「石造五輪塔」(三次市布野町)

「掘り出された広島城」

2014.2.14

広島市内の発掘調査を行っている文化財課には、調査で出土した遺物が多数保管されています。

中でも、市内の中心部である中区からは、 広島城関連(江戸時代頃)の遺構や遺物が沢山見つかっています。当時の広島城は3重の堀に囲まれた広大な敷地を持つ城郭でした。遺物が見つかるのは堀・溝の跡や井戸の跡などからが多く、ほとんどは当時の廃棄物(つまりゴミ)です。しかし、その中には、玩具や生活道具など当時の人々の生活がうかがえる品が数多くあり、私たちにとっては貴重な資料となっています。

これらの出土遺物は、残念ながら普段はあまり人目に触れることが無いのですが、この度、広島城の企画展「掘り出された広島城」(会期:開催中~2014年3月30日(日))で展示されています(⇒広島城のHP)。点数が多いので全てというわけではなく主なものだけですが、それでも100点以上、さらに、発掘現場の様子の写真なども併せてご覧いただけます。

関連する遺物や写真を一度に見ることができるチャンスですので、お城や歴史に興味のある方は是非見に行かれてはいかがでしょうか? へぇ~!と驚く逸品に出会えるかもしれませんよ。

文化財課学芸員 寺田香織

写真/広島城周辺の出土遺物一例

左:櫛 (広島城跡法務総合庁舎地点出土 現:中区上八丁堀)右:「泉州麻玉」の刻印が入った焼塩壺身 (広島城跡国保会館地点出土 現:中区東白島)

「縄文人の命をつないだドングリ」

2014.1.14

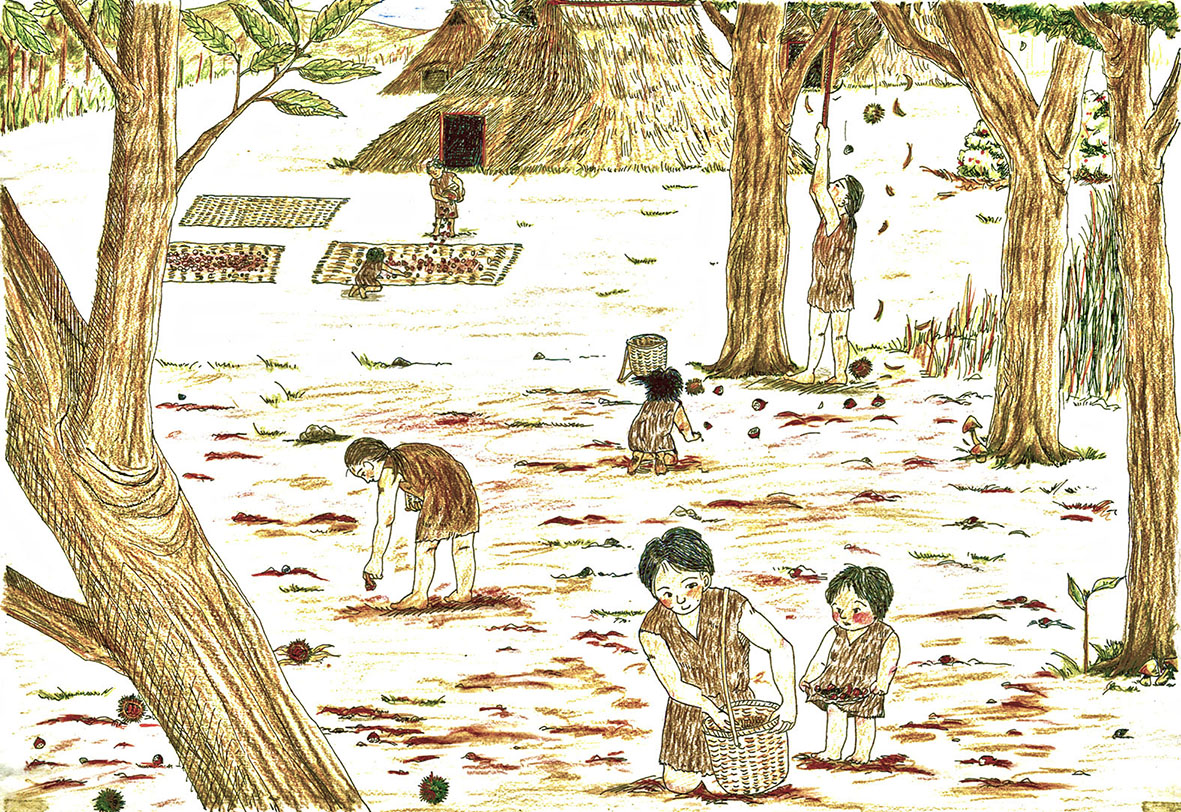

先日、公園に行くとドングリが一つ落ちていました。秋に落ちたものが残っていたのでしょう。早速子どもが見つけてうれしそうに拾っていきました。 ドングリは、ナラ、カシ、シイなどブナ科の木の実の総称で、日本には20種類あまりが生息しています。今でこそ、ドングリを食べる機会はあまりありませんが、縄文時代には肉や魚と並ぶ重要な食料源でした。

ドングリは、ナラ、カシ、シイなどブナ科の木の実の総称で、日本には20種類あまりが生息しています。今でこそ、ドングリを食べる機会はあまりありませんが、縄文時代には肉や魚と並ぶ重要な食料源でした。

縄文時代の人々は狩猟・漁労・植物採集を生活の基盤として、豊かな自然の中で旬のものを食べて暮らしていました。主食は木の実やイモ、山菜などの植物で、なかでも堅い殻に覆われたドングリは、腐りにくく長期保存が可能なため、一年を通して食べることができました。

私たちの祖先の命をつないだドングリですが、その多くが苦味や渋味の強いタンニンを含んでいるため、そのままでは食べることができません。タンニンが水に溶けやすい性質であることを当時の人たちが知っていたのかはわかりませんが、何日間も水にさらしたり、土器で何度も煮たりして、アクを抜く技術を獲得したのです。ドングリの調理例としては、遺跡から炭化したクッキーやパンのようなものが見つかっていることから、 粉状にしていろいろな食材とあわせて食べていたと考えられます。

粉状にしていろいろな食材とあわせて食べていたと考えられます。

ひろしまWEB博物館1階ワークショップの部屋では、文化財課オリジナル「ドングリクッキー」のレシピを紹介しています。使用するドングリはタンニンがほとんど含まれていないスダジイがオススメです!生でも食べられますが、殻付きのまま炒って食べると、香ばしくてさらに美味しいですよ。手軽に古代の味を体験できますので一度お試しください。

※食べすぎ注意!

文化財課学芸員 田原みちる/写真上:昔の植物採集の様子(イメージ)写真下:スダジイ

「魅力的な井原市駅」

2014.1.7

文化財課主催の普及事業を外で行う場合、地理不案内の方にも分かりやすい集合場所としてJR等の駅をよく利用します。出発前にトイレを済ませることができるというメリットもあります。ここ2年間だけでも広島市内にあるJR駅34駅のうち、7つの駅(約2割)を集合場所(もしくは解散場所)として使わせていただきました。

文化財課主催の普及事業を外で行う場合、地理不案内の方にも分かりやすい集合場所としてJR等の駅をよく利用します。出発前にトイレを済ませることができるというメリットもあります。ここ2年間だけでも広島市内にあるJR駅34駅のうち、7つの駅(約2割)を集合場所(もしくは解散場所)として使わせていただきました。

さて、昨年10月19日に開催した遺跡ハイキング「鍋谷城と井原氏の遺跡探訪」では、JR芸備線井原市(いばらいち)駅を集合・解散場所にしましたが、私自身、遺跡ハイキングの準備等のためこの駅を見るたび に魅了されてしまいました。井原市駅は安佐北区白木町井原にあり、広島市内で最も北かつ最も東にある駅です。 駅舎の佇まいは、増築しているものの大正4年(1915)に開業した芸備鉄道時代の名残を留め、旧街道から少し入った広い空間の向こうにある駅舎は旧井原村の入り口にふさわしい威光を兼ね備えています。この駅には、昔ながらの待合室やかつて二本の線路があった名残、ホーム屋根などもあり、賑やかだった古き良き鉄道時代の面影を随所に残しています。

に魅了されてしまいました。井原市駅は安佐北区白木町井原にあり、広島市内で最も北かつ最も東にある駅です。 駅舎の佇まいは、増築しているものの大正4年(1915)に開業した芸備鉄道時代の名残を留め、旧街道から少し入った広い空間の向こうにある駅舎は旧井原村の入り口にふさわしい威光を兼ね備えています。この駅には、昔ながらの待合室やかつて二本の線路があった名残、ホーム屋根などもあり、賑やかだった古き良き鉄道時代の面影を随所に残しています。

また、井原市駅周辺の商店街も昭和のレトロな雰囲気を残しています。鉄道は人だけでなく物を運び、駅を中心とした街の賑わいがあったことが偲ばれますが、モータリゼーションの進展にともなう鉄道の合理化によってその賑わいも廃れ、井原市駅も昭和61年(1986)に無人駅となっています。鉄道の栄枯盛衰の歴史を象徴する存在ですが、 本日も井原市駅は人々に利用されています。

また、井原市駅周辺の商店街も昭和のレトロな雰囲気を残しています。鉄道は人だけでなく物を運び、駅を中心とした街の賑わいがあったことが偲ばれますが、モータリゼーションの進展にともなう鉄道の合理化によってその賑わいも廃れ、井原市駅も昭和61年(1986)に無人駅となっています。鉄道の栄枯盛衰の歴史を象徴する存在ですが、 本日も井原市駅は人々に利用されています。

魅力山積みの駅ですが、ハイキングなどの事業において、駅は単なる集合・解散場所に終始してしまっているのは残念です。集合する駅にもよりますが、「次回」は駅と駅周辺の歴史を紹介する場面があればいいかも・・・「自戒」の念をこめて!

文化財課学芸員 玉置和弘/写真上:ハイキング、井原市駅をバックに最初の挨拶 /写真中:かつて線路が二本通っていた跡が残る。片側ホームは駐車場に /写真下:ホーム屋根の雰囲気が抜群!

「いったい何メートルなんだ!」

2013.12.27

WEB博物館企画展の準備をしていて、その中の展示項目の一つとして、明治18年(1885)に架けられた「御幸橋」を取り上げることになりました。この御幸橋、当初は広島でもっとも長い橋であったことから、当初は「長橋(ながはし)」と呼ばれていました。(あまり説明するとネタばれになるので、詳しくは企画展「広島の名所・旧跡今昔」を見てください)

WEB博物館企画展の準備をしていて、その中の展示項目の一つとして、明治18年(1885)に架けられた「御幸橋」を取り上げることになりました。この御幸橋、当初は広島でもっとも長い橋であったことから、当初は「長橋(ながはし)」と呼ばれていました。(あまり説明するとネタばれになるので、詳しくは企画展「広島の名所・旧跡今昔」を見てください)

さて橋の長さが何メートルなのか調べてみました。すると長さが「114間」「140間」と2つの記述がありました。御幸橋が造られた明治時代以降の1間は約1.818mなので、114間だと207.2m、140間だと254.52mになります。さて、どっちが正しいのだろうと思い、大正14年測図の地図を計ってみたところ、砂州までで約140m、砂州から西の橋をいれても190m足らずでした。他にも明治27年測図の地図を計ってみると約1.75町(1町=約109.09m)なので約191mでした。114間と140間を書き間違えたのか、いや140間と140mを間違えたのかなど憶測が飛びます。他の地図も計ってみましたが、概ね190mでした。確認した地図が1/2500や1/15000などの大きな地図なのと、測量・図化の精度があるので一概には言えませんが、これは「190m説」を唱えても良いのではないかと。

ただ、木造の御幸橋は一度架け替えたという気になる記述や、明治18年より前からあったという説もあり、「いったい何メートルなんだ!」と頭を悩ます御幸橋でした。

文化財課学芸員 桾木敬太/画像 下側の橋が木造の御幸橋。上側は大正8年に架けられた市電専用橋。

国土地理院 大正14年測図 1/25000 広島より

「キセルと薩摩守」

2013.12.20

ある日、学芸員室で広島城の発掘について話をしていたら、発掘された大量のキセル(金属部分)や江戸時代の喫煙などの話になりました。ある学芸員が、若い人に「キセル乗車は犯罪です」といっても分からないでしょうね。と言われたので、私が「薩摩守も犯罪です」もダメでしょうねといったら、みんなポカン?広島の特定地域の話か?同年輩の主任学芸員も知らないふりをして、若手学芸員グループの方に行ってしまいました。

「薩摩守」は、私が中学生の時に、世間話の大好きな年配の数学の先生がよく使っていた言葉でした。実は、薩摩守とは平忠度(たいらのただのり)=「ただのり」のことです。忠度は平清盛の弟で正四位下薩摩守となりました。藤原俊成に師事した和歌の名手です。平家の都落ちの途中、京都に引き返し俊成に詠草一巻を託した話が残っています。源平合戦「一ノ谷の戦」で命を落としました。

この忠度の話はいつから言われたのか、気になったので調べてみました。「薩摩守」という演目の狂言がありました。狂言の天正本(1578年)にも見られるので、少なくとも室町時代の終わりには一般に使われていた“洒落(しゃれ)”のようです。

お金を持たずに住吉詣でに行こうとする旅僧と秀句(洒落)好きな渡し守のお話。この「薩摩守=ただ乗り」というしゃれが、随分昔からあったことが分かります。いつの時代にも、どんなところにもしゃれ好きな人はいるものですね。

そういえば、どこかの課の人やボランティアの人のなかにも・・・

文化財課主任指導主事 河村直明 / 写真 広島城跡太田川河川事務所地点で発掘されたキセル(金属部分)

参考:狂言「薩摩守」

狂言の曲名。出家狂言。大蔵、和泉両派にある。住吉の天王寺参詣を志す僧が、摂津の国神崎の渡し場の近くまで来る。茶屋で休息し、代金を払わずに出て行こうとし、亭主にとがめられる。が、真実無一文と知って亭主は同情し、この先の神崎の渡し守は秀句(洒落)好きなので、船にただ乗りできる秀句を教えようといい、まず〈平家の公達〉と言って、その心はと問われたら〈薩摩守忠度(ただのり)〉と答えよと知恵を授ける。さて、船に乗り船賃を要求された僧は,教えられたとおり〈平家の公達〉といい、秀句らしいと気づいた渡し守が〈その心は〉と喜んで問うと,〈薩摩守〉までは答えたが、〈忠度〉を忘れて苦しまぎれに〈青海苔(あおのり)の引き干し〉と答えて叱責される。 『世界大百科事典第2版』

「仮面舞踏会!?」

2013.12.2

先日、三滝少年自然の家で行われたイベント「誰でもできる大人の野遊び入門講座」に行ってきました。9月に行われた講座では、粘土で土器を作る指導をして、いよいよこの日は参加者が自分で作った土器を焼いて完成させる日なのです。しかし、ただ土器を焼くといっても電気炉や窯を使って焼く訳ではありません。「野焼き」という古代の人たちが行っていた方法を参加者に体験してもらうのです。

先日、三滝少年自然の家で行われたイベント「誰でもできる大人の野遊び入門講座」に行ってきました。9月に行われた講座では、粘土で土器を作る指導をして、いよいよこの日は参加者が自分で作った土器を焼いて完成させる日なのです。しかし、ただ土器を焼くといっても電気炉や窯を使って焼く訳ではありません。「野焼き」という古代の人たちが行っていた方法を参加者に体験してもらうのです。

「野焼き」とは、地面で火をたき、その熱で焼き物を焼く方法です。条件にもよりますが、たき火の温度は600~800度にもなるので、高温の中 で土器を動かしたり、薪をくべる作業をしなくてはいけません。しかし、さすがにそのままたき火に近づくのは熱くて危険です。そこで大活躍するのが、溶接で使う「面」です。これを使うと、顔への熱がかなり軽減されるので、野焼きのイベントでは毎回使用しています。

で土器を動かしたり、薪をくべる作業をしなくてはいけません。しかし、さすがにそのままたき火に近づくのは熱くて危険です。そこで大活躍するのが、溶接で使う「面」です。これを使うと、顔への熱がかなり軽減されるので、野焼きのイベントでは毎回使用しています。

この面、窮屈でかぶりたくないという人もいるのですが、この日は意外に大人気!!参加者のみなさん大変気に入ってくれました。ご夫婦で参加されたお二人は「仮面夫婦」!?いやいや、大変仲良しでステキなご夫婦でした。

この面をかぶれるイベント!?が、12月7日から始まる「ちょっと大人の土器づくり」です。全3回の講座で、最終日の2月1日には野焼きをする予定です(詳しくは イベント情報掲示板でご確認ください)。仮面をかぶったら、新しい自分を発見できるかもしれませんよ!?

文化財課学芸員 池本和弘 / 写真 上 野焼き風景 中 「仮面夫婦」? 下 一人仮面

「郷土の歴史再発見」

2013.11.15

先日、講演会で話をする機会がありました。内容は「郷土の歴史再発見-東区を中心とした近代以降の街の発展」ということで、資料となる絵葉書や昔の写真を集めるうち、どうせなら現況写真があったほうがよいと思い、時間を見つけてあちこち撮影して回りました。見立山、神田山、牛田山、尾長山。長年広島に住んでいながら今回初めて登りましたが、そこから見る広島の市街地の風景はとても新鮮なものでした。ところが、肝心の現況写真といえば、昭和30年代~40年代に撮影ポイントであった場所の周囲には木が生い茂り、ことごとく同じアングルでの撮影が困難な状況となっていました。撮影できそうな場所を見つけてなんとか写真を撮影しました。 そして、二葉山に登ったときのことです。これまで平和塔(仏舎利塔)までは何度も登ったことがあったのですが、撮影ポイントを探して山頂から西方向へ進んでいくと何やら石の建造物がありました。 「二葉の里歴史の散歩道」の案内板で、そこが高射機銃陣地跡であることがわかりました。かつて二葉山と尾長山の頂上に高射砲陣地や防空施設があったという話は聞いていましたが、実際に目の当たりにすると自分にとっては新たな発見で少々うれしい気持ちになりました。

そして、二葉山に登ったときのことです。これまで平和塔(仏舎利塔)までは何度も登ったことがあったのですが、撮影ポイントを探して山頂から西方向へ進んでいくと何やら石の建造物がありました。 「二葉の里歴史の散歩道」の案内板で、そこが高射機銃陣地跡であることがわかりました。かつて二葉山と尾長山の頂上に高射砲陣地や防空施設があったという話は聞いていましたが、実際に目の当たりにすると自分にとっては新たな発見で少々うれしい気持ちになりました。

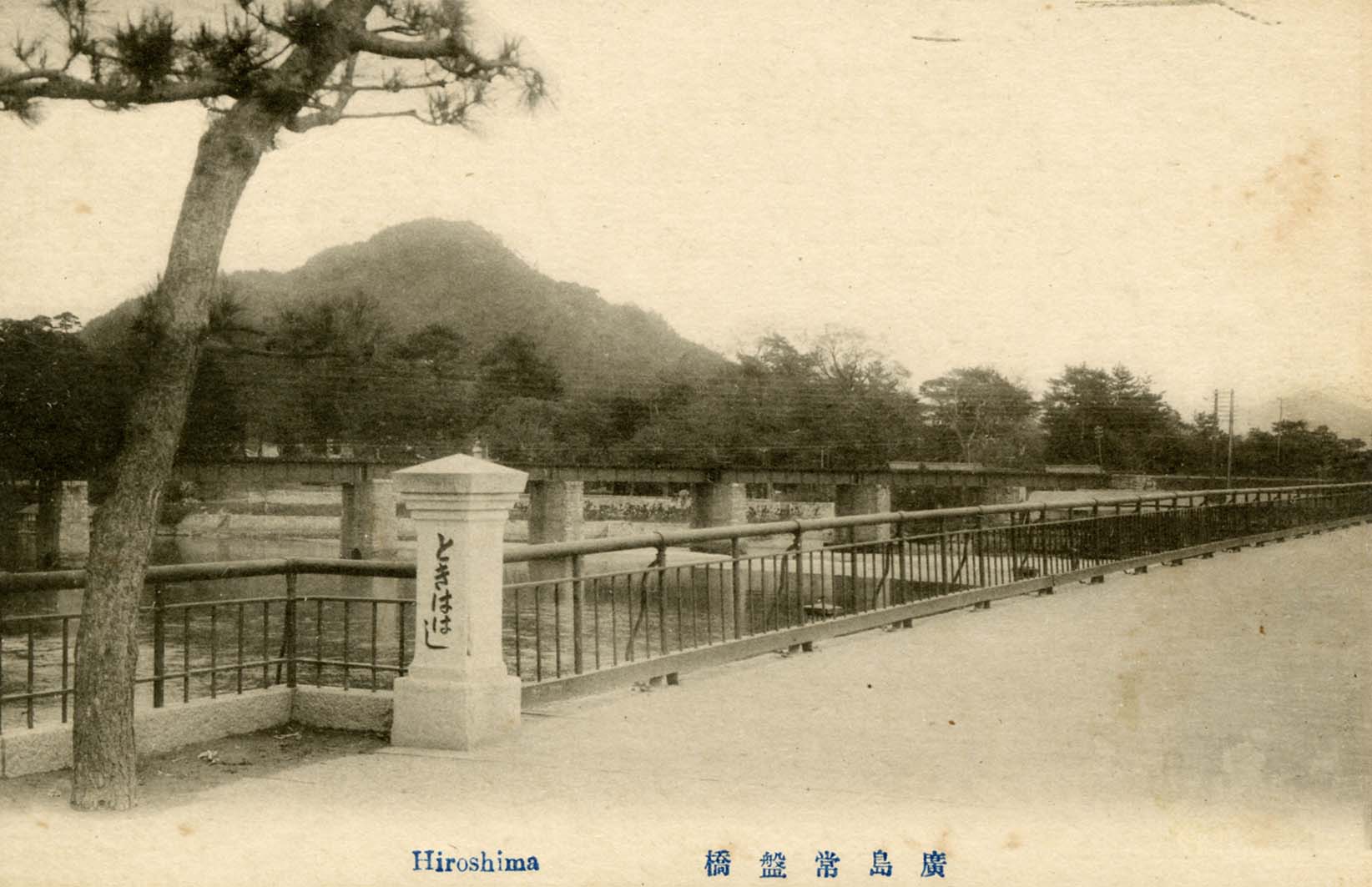

また、常葉橋の現況写真を撮影しに行ったときのことです。橋名が「常盤橋」でなく「常葉橋」になっていることに気がつきました。調べてみると明治12年(1879)に木造の橋として架けられたときには「常葉橋」であったが、大正時代頃から「常盤橋」と表記されるようになり、昭和52年(1977)に現在の橋に架け替えられた際に「常葉橋」という表記に戻ったということでした。しかし付近の信号機やバス停の表記には「常盤橋」という表記が残っているという内容を講演会で話しました。講演会終了後に参加者の方から橋名の変遷について次のようなお話をうかがいました。

「かつて木造の橋が架けられたころには、饒津神社付近は森のように木が生い茂っていて、そこから『葉』の字を使った。その後コンクリートの橋を架けるときには『葉』だと流れてしまうので、『盤』の字を使った。そして現在の橋を架けるときに「ときははし」という昔の表記から『葉』が用いられた」とのことでした。今回の講演会を通じて、私自身もまさに郷土の歴史を再発見することができました。

「かつて木造の橋が架けられたころには、饒津神社付近は森のように木が生い茂っていて、そこから『葉』の字を使った。その後コンクリートの橋を架けるときには『葉』だと流れてしまうので、『盤』の字を使った。そして現在の橋を架けるときに「ときははし」という昔の表記から『葉』が用いられた」とのことでした。今回の講演会を通じて、私自身もまさに郷土の歴史を再発見することができました。

文化財課指導主事 牛黄蓍 豊 / 写真 上 二葉山山頂付近の高射機銃陣地跡 下 絵葉書「広島常盤橋」(昭和初期)個人蔵

- 2014.3.28

- 「今年度も丸くおさマル。」

- 2014.3.25

- 「色」

- 2014.3.12

- 「五輪塔」

- 2014.2.14

- 「掘り出された広島城」

- 2014.1.14

- 「縄文人の命をつないだドングリ」

- 2014.1.7

- 「魅力的な井原市駅」

- 2013.12.27

- 「いったい何メートルなんだ!」

- 2013.12.20

- 「キセルと薩摩守」

- 2013.12.2

- 「仮面舞踏会!?」

- 2013.11.15

- 「郷土の歴史再発見」