学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「人の力」

2015.12.24

現在、平和記念資料館の建物の下で発掘調査を行っています。調査に先立ち、業者さんが重機を使って、上からタイル状の石敷き・厚いコンクリート・バラスの三層を撤去し、バラス層の土砂については資料館の北側にダンプを使って積み上げられました。

11月の下旬から発掘調査が始まり、私達調査員4名と作業員さん29名(平均年齢60.9歳)で現場に入りました。約1ヶ月が経ち、徐々に被爆時の街並みを検出しているところです。発掘調査では遺構を破壊しないように鍬やジョレン、草削りといった道具を使い人力で掘削を進めます。使う機械はわずかに土砂を搬出・移動させるためのベルトコンベアーと小型のクローラーダンプのみです。この間、土砂置き場を見て思わずシャッターを切ったのがこの写真です。奥の赤く塗っている所が業者さんが重機で掘削して積んだ土砂でそれ以外は人力で作業員さんが掘削した土砂です。業者さんの掘削したコンクリートの瓦礫は外に搬出しており、バラス層の土砂だけではあるのですが、人力でよく掘りも掘ったりと感慨深いものがあります。平和記念公園の建設時の写真を見ると人力で作業をしている風景が写っており、どれだけ労力や時間がかかったことかと思わずにいられません。ただ、わずか1ヶ月足らず、29人の人力掘削でこの土量ですから、集団の人の力というものは想像以上です。

とはいえ、作業員さんの多くは普段から農作業などで体を使っておられる方たちで、私達だけではこうはいかないことはいうまでもありません。作業員さんに感謝!!

文化財課 主任学芸員 田村規充

|

「下駄スケート」

2015.12.21

フィギュアスケートの羽生結弦選手が2大会連続で世界最高得点を更新し、話題となっています。過酷なスポーツでありながら美しく芸術的な要素のあるフィギュアスケートや瞬間時速が60kmにもなるというスピードスケートは日本でも人気の冬のスポーツです。

スケートの歴史は古く、はるか旧石器時代にまで遡ります。氷の上を歩くために獣骨を紐で足に括り付けたのが始まりで、ヨーロッパ各地の遺跡からはスケート用に加工された獣骨が見つかっています。

日本には江戸時代に「滑り草履」や「滑り下駄」と呼ばれる履物がありました。草履や下駄の底に割り竹を取り付けたもので、雪や氷の上を滑って遊ぶことができました。

スポーツとしてのスケートが日本に伝わったのは明治時代のこと。靴の底に金属性の刃(ブレード)がついたスケート靴は当時大変高価なものだったため、日本独自のスケート靴が考案されました。それが下駄の底に薄い鉄製の刃を取り付けた「下駄スケート」でした。靴と比べて足首に負荷がかかりそうな 気もしますが、競技によってブレードの長さを変えるなど様々な工夫もされており、スピードスケート用には足にしっかり固定するための紐もついていました。1908(明治41)年には「下駄スケート」によるスピードスケート大会が長野県の諏訪湖で初めて開催されました。昭和30年代頃まで多くの人に親しまれた「下駄スケート」は、日本のスケートの普及に大きく貢献しました。

気もしますが、競技によってブレードの長さを変えるなど様々な工夫もされており、スピードスケート用には足にしっかり固定するための紐もついていました。1908(明治41)年には「下駄スケート」によるスピードスケート大会が長野県の諏訪湖で初めて開催されました。昭和30年代頃まで多くの人に親しまれた「下駄スケート」は、日本のスケートの普及に大きく貢献しました。

文化財課学芸員 田原みちる

「特別名勝・三段峡」

2015.12.2

先日、山県郡安芸太田町の三段峡へ行きました。紅葉の時期は少し過ぎていましたが、三段峡正面口から黒淵までのコースを散策し、変化に富んだ自然のままの渓谷美と森林浴を堪能しました。散策用に整備された遊歩道は結構急な勾配の上り下りがあり、日頃運動不足の私には良い運動になりました。

三段峡は、国の特別名勝に指定されています(特別名勝指定:昭和28(1953)年11月14日、名勝指定:大正14(1925)年10月8日)。「名勝」とは、日本のすぐれた国土美として欠くことのできない景勝地のことで、文化財保護法に基づいて指定される記念物の一つです。そのうち、特に価値が高いとされる景観が「特別名勝」として指定されます。広島県では三段峡の他に、厳島が国の特別名勝、帝釈峡や縮景園、鞆公園、浄土寺庭園、吉川元春館跡庭園、旧万徳院庭園、平和記念公園が国の名勝に指定されています。

三段峡が最初に文献に登場するのは江戸時代後期ですが、広く世間に紹介されたのは大正時代末期で、広島の写真館の写真技師であった熊南峰(くまなんぽう)(本名:熊勝一)や地元の学校の教師であった斎藤露翠(本名:斎藤軍一)らの尽力によるそうです。中でも、中心となって活動した熊南峰は、大正6(1917)年に山県郡内での出張撮影の際に、地元の人から聞いて滝や渓谷の存在を知り、その素晴らしい景観を多くの人に知ってもらう為に、険しい未開の地に入り写真を撮り続けたそうです。

私達が現在この景観を楽しめるのは彼らの熱意のおかげであり、遊歩道の整備にも多くの苦労があったことを考えながら渓谷を歩いてみると、また違う見方ができるかもしれません。

文化財課学芸員 寺田香織

|

|

※冬季(12月~3月)は積雪のため入峡できなくなるそうです。

「こいばな2題」

2015.11.13

【1】滋賀県好きな私は、9月の終わりに近江八幡や彦根を歩きまくってきました。

井伊直弼※生誕200年祭が開かれている彦根城でも、あちこちで堀のそばを通るたび水面を見つめましたがいません。彦根城博物館には、龍(ドラゴン)と虎(タイガー)の屏風はありましたが(さすが彦根は名古屋と大阪の中間付近です。)鯉の絵はありません。大きなネコ(ひこにゃん)には会いましたが、鯉には会えません。お城を一周まわって埋木舎へ向かう途中何気なく堀を見ると錦鯉発見!雨も強くなっていましたが、濡れながら必死で撮影。鯉(カープ)は、彦根にもいました。しかし、お城南側の京橋から続いた、江戸時代の城下町をイメージした街並み「キャッスルロード」を歩いていたら水路に沢山の鯉がいるのを見つけたのでした。

|

|

※幕末期の大老井伊直弼は彦根藩主でした。直弼は13代藩主直中の14男でした。藩主になる可能性も低く、

養子先も決まらなかったため、幸運にも藩主になる32歳まで17年間、藩から300俵をもらい埋木舎と名付

けた家で生活していました。また、直弼は、茶道石州流を学び江戸時代の優れた茶人でもありました。

【2】我が家の鯉。飼い始めてから2か月たっても、私を見ても寄って来ませんでした。水槽のすみに隠れ、

餌をやって私が離れるとしばらくして水面に上がってきました。これは鯉(選手)が悪いのではなくて、飼い

主(監督やコーチ)の力量の問題なのではないかと密かに悩んでおりましたが、最近、私を見るとよってきて

尾を振って餌をねだるようになりました。鯉たちは、とてもかわいいですよ。

|

「勝鯉の森」

2015.10.27

当日は私もスタッフとして参加しましたが、会場に向かう途中、集合時間まで少々余裕があったので、久しぶりに「勝鯉の森」に立ち寄ってみました。石碑に刻まれたカープ6度のリーグ制覇、3度の日本一の記録を眺めていると、あの時はこうだった、あの時のメンバーはこうだった・・・印象的な場面が次々と脳裏に浮かんできます。1991年以降、石碑には文字が刻まれていません。わが子も当然カープの優勝を知らないわけで、一緒に観戦しているとついつい昔のことを語ってしまうのは、自分が年を取った証拠なのでしょう。

しかしながら、今年のカープの戦いぶりを見ていて思い浮かんだ言葉は、”温故知新”です。歴史を学び、先人たちの知恵や工夫を知ることで私たちが進歩できるのと同様に、かつての「赤ヘル野球」に学ぶことが大いにあるのではと感じます。私の心はすでに来シーズンですが、来年は石碑に新たな文字が刻まれることを楽しみにしています。

文化財課指導主事 牛黄蓍 豊 / 写真:左は日本選手権シリーズ優勝記念、右はセントラルリーグ優勝記念の石碑

「山のおやつ‐アケビ‐」

2015.10.2

先日、山のそばにある収蔵庫に保管している遺物をとりに行きました。ふと入り口近くの木の上の方をみると、そこにはたわわにアケビの実がなっていました。そんなものを見つけると採らずにいられない私。ジャンプしながらツルをつかみ、数個ゲットすることができました。

アケビの実は食べごろになると、実が二つに割れることから(開く実・あくみ)名前がついたといわれています。中には大量の種とそのまわりにクリーム状の白い物体があります。食べるときはこの白いクリーム状の物体を種ごと口に含み、口の中でねぶって種は「ペペペっ」と吐き出します。山育ちの私は子どもの頃、ほんのりと甘いこの実をめざし、秋になるとよく山に採りに行きました。

このアケビ、少なくとも縄文時代から人々が食べていたといわれ、ツルはカゴ細工にも使用されるなど人々に重宝されました。甘いもののほとんど無い昔の人は、このねっとりクリームがとてもおいしく感じたのではないかと思います。ただ、甘いものがあふれるこの時代、あえて感想をいうなら「素朴な甘さ」といったところでしょうか。子どもの頃はもっとおいしく感じたのですけどね。

文化財課学芸員 桾木敬太

|

|

「列車に乗って」

2015.9.24

先日、SL「やまぐち」号に乗って、島根県の津和野町まで行きました。SL「やまぐち」号は、JR西日本が山口線の新山口駅から津和野駅間で運行している列車で、蒸気機関車で客車を牽引して運転しています。国鉄で蒸気機関車による定期旅客列車の運転が終了したのは1975年(昭和50年)のことだそうですが、この列車はその4年後の1979年(昭和54年)には運転を開始して、36年目を迎える今も大人気です。

実際に近くで蒸気機関車が動くのを見ると、黒煙と蒸気を吐き出す姿は本当に迫力がありました。また、客車に乗っていても、走り出すと、車内でもかすかに煙のにおいがしたり、汽笛が響く音が聞こえ、長いトンネルを通過する時には、窓を閉めていても少し煙が漂っているのが見えます。昔の汽車での旅はこんな感じだったのかなぁと思うと、タイムトラベルした気分になりました。

到着した津和野町では、津和野カトリック教会などの見学をしながら、武家屋敷のなまこ塀がならぶ石畳の通りを散歩しました。仕事のことを忘れてゆったりとした休日・・・のハズが、水路に泳ぐ鯉を発見!!

・・・そういえば最近誰か「鯉」の話をしていたなぁと思い出し(※9月2日の「ついに「鯉=カープ」を飼いはじめました。」参照)・・・結局、仕事のことを思い出してしまったのでした・・・。

|

|

ついに「鯉=カープ」を飼いはじめました。

2015.9.2

|

|

広島東洋カープの優勝のために、ついに我が家でも鯉を飼うことにしました。

数年前、己斐公民館と己斐上公民館から己斐(こい)(広島市西区)の歴史の話をして欲しいと依頼があり、「己斐」に関するさまざまなことを調べてお話しました。その時に※鯉についても調べて興味を持ち、いつかは飼ってみたいと思っていました。

そのうち、我が家の鯉たちに、菊池、丸、田中、野間、エルドレッドなどの名前をつけ、カープ監督となりオーダーや試合の指示を出している自分の姿を想像すると・・・・・怖い。

(まだなっていません。ご安心ください。)

※2004年10月23日に新潟県中越地震(最大震度7、死者68人、負傷者4805人)が発生しました。錦鯉と闘

牛の里で あった山古志村では震度6強で、地震後村民2200人全員の避難が行なわれました。

※広島城は、「鯉城(りじょう)」という呼び方があります。①広島城が己斐にあるので「己斐の城」→「鯉の城」

→「鯉城」 ②己斐浦にある城だから「鯉城」という説等が、今でも由来を語る上ではよく紹介されています。

これは正しくありません。現在確認できている「鯉城」と書かれている最古のものは、江戸時代19世紀前半

の儒学者、頼聿庵(らい いつあん・頼山陽の子)の詩にあるものです。広島城は、なぜ、いつから「鯉城」

なのか。残念ながらよくわかりません。

(広島城の玉置主任学芸員から多くの資料をお借りしました。)

文化財課主任指導主事 河村直明

写真左/我が家の鯉たち:紅白鯉にはハートマークが付いています。

写真右/鯉たちはLIVE CARPの箱に入ってはるばる新潟からやってきました。

「しごう」って知ってます?

2015.8.10

そんな言葉の一つが「しごうする」。昔、釣り好きの上司から「魚などをおろす・さばくこと、下ごしらえすること」と教えられたのですが、つい先日、全く別の用法「わりゃあ、しごうされたいんか!?」があることを知りました。ちょっとバイオレンスなシーンにおいて、相手を威嚇するとき使うそうです。共通語に直訳すれば「君、魚が三枚におろされるようなめにあわせて欲しいのですか?」。う~ん、かなり痛そうですね。

実はこの「しごう(しご)」、魚や獣をさばくことや仕事の下準備を意味する言葉として、広島だけでなく中国地方の各県や兵庫県の但馬地域など広範囲で使われていたそうです。おそらく「痛いしごう」は「さばくしごう」が転じて生まれたのでしょう。広島は今でこそ行政や商業活動が中心の大都市ですが、もともとは港町・漁師町だった地域が多数あります。あくまでも想像ですが、「痛いしごう」はちょっと荒っぽい海の男たちが使っていた漁師言葉がルーツだと考えると、いかにもしっくりきませんか。

あらためて言うまでも無く、方言は各地域の文化を構成する重要なパーツで、その地域の歴史や他地域との交流などを考える上でも貴重な資料です。最近は、ドラマなどでも地域性を示すツールとして積極的に取り入れられる例も増えてきているようですが、少しずつ失われているのも事実でしょう。荒い・怖いとよく言われる広島弁ですが、そういう面も含めてぜひ大切に伝えたいものですね。といっても「しごうされたいんか!?」は、良い子にはお勧めできませんが(笑)

文化財課主任学芸員 荒川 正己 / 写真 石器で「しごう」されちゃったニジマス

広島ネイティブの素敵な発音はこちら。音量にご注意ください。

「青古墳群」

2015.7.15

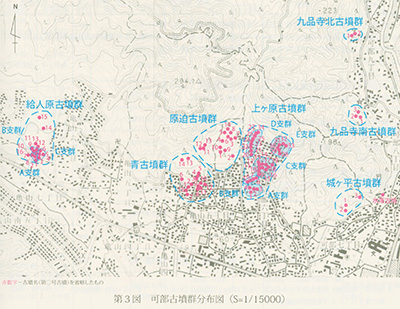

福王寺山の山麓に広がる斜面には、青古墳群のほかにも九品寺北・九品寺南・城ケ平・上ケ原・原迫・給人原の古墳群が分布し、一括して可部古墳群ともよばれています。古墳の総数は少なくとも80基以上あったといわれていますが、宅地造成等によりその多くは失われました。古墳のほとんどが横穴式石室で、出土している須恵器や土師器、鉄器などの出土遺物の特徴から、古墳時代後半(6世紀後半から7世紀前半)頃に築かれたと考えられています。

当課のホームページ内の「ひろしま昔探検ネット」にはたくさんの遺跡や文化財が紹介されていますが、私自身まだ訪れたことがない場所もたくさんあります。新たな発見を楽しみに、また機会をみつけていろいろな遺跡へ行ってみたいと思います。

文化財課指導主事 牛黄蓍 豊

|

「出張こぼれ話」

2015.7.2

先日、出張で府中市上下町へ行ってきました。上下町は江戸時代に石見銀山の銀の集積や中継をする地として栄えるなどの発展をしてきた町で、当時は幕府直轄の天領として代官所が置かれ、政治・経済の中心地でもあったところです。

出張は2日間の日程だったので、上下町にあるユースホステルに宿泊することになりました。ユースホステルとは、ドイツで生まれた宿泊施設の世界的なシステムで、もともとは、青少年少女の旅に安全かつ安価な宿泊場所を提供しようという主旨で生まれたものだそうです。日本のユースホステルでは施設管理者を「ペアレント」と呼ぶそうですが、ここのペアレントの方にはとても親切にしていただきました。また、宿泊施設の周辺は豊かな自然に恵まれた森で、空気も食事もとてもおいしくて、とても良い思い出となりました。

豊かな自然といえば、宿泊していた他の方が、ユースホステルの近くで、体長が6cm程度もあるミヤマクワガタを見つけました。これにはみんなビックリ!! 皆さんも昔懐かしい町並みや、豊かな自然を満喫できる上下町へ行かれてみてはいかがでしょうか?

※文化財課では、クワガタムシなど昆虫に興味のある方にピッタリのイベント「歴史と虫をまるかじりin亀山」を開催します!!安佐北区亀山地域の歴史と昆虫のことが一度に学べるとってもお得な内容です。開催日は8月1日(土)ですが、事前申込が必要(応募締切は7月17日(金)必着)となりますので、詳しい内容や申込方法については イベント情報掲示板でご確認ください。ぜひ参加してくださいネ。

文化財課学芸員 池本和弘

|

|

- 2015.12.24

- 「人の力」

- 2015.12.21

- 「下駄スケート」

- 2015.12.2

- 「特別名勝・三段峡」

- 2015.11.13

- 「こいばな2題」

- 2015.10.27

- 「勝鯉の森」

- 2015.10.2

- 「山のおやつ‐アケビ‐」

- 2015.9.24

- 「列車に乗って」

- 2015.9.2

- ついに「鯉=カープ」を飼いはじめました。

- 2015.8.10

- 「しごう」って知ってます?

- 2015.7.15

- 「青古墳群」

- 2015.7.2

- 「出張こぼれ話」