学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

勾玉ぁぁっ!!

2012.8.1

夏真っ盛り、文化財課は今年も公民館などの施設での夏休み工作教室に講師として毎日のように出かけています。数ある教室の中で子どもたちに人気なのが「勾玉作り」です。古代のアクセサリーである勾玉ですが、「滑石(かっせき)」という軟らかい石と粗削り用の紙やすりと仕上げ用の耐水ペーパーなどがあれば、2時間位で作れます。最近では教材として穴あきの石と紙やすりなどがセットになったものも売られています。セットには穴のあいてない石のもの(その分材料代が安く済む)もあり、そういう時は文化財課でボール盤という機械で石に穴をあけます。1回の教室の人数が大体20人位なので、それだけ

夏真っ盛り、文化財課は今年も公民館などの施設での夏休み工作教室に講師として毎日のように出かけています。数ある教室の中で子どもたちに人気なのが「勾玉作り」です。古代のアクセサリーである勾玉ですが、「滑石(かっせき)」という軟らかい石と粗削り用の紙やすりと仕上げ用の耐水ペーパーなどがあれば、2時間位で作れます。最近では教材として穴あきの石と紙やすりなどがセットになったものも売られています。セットには穴のあいてない石のもの(その分材料代が安く済む)もあり、そういう時は文化財課でボール盤という機械で石に穴をあけます。1回の教室の人数が大体20人位なので、それだけ なら30分位で済みますが、複数回分、合わせて100個以上あける場合はもう大変です。この炎天下、文化財課の建物の屋上にある倉庫兼作業室(冷房無し!)での一人で約2時間の作業、熱中症にならないように水分と塩分補給をしながらやりました。

なら30分位で済みますが、複数回分、合わせて100個以上あける場合はもう大変です。この炎天下、文化財課の建物の屋上にある倉庫兼作業室(冷房無し!)での一人で約2時間の作業、熱中症にならないように水分と塩分補給をしながらやりました。

午後になって穴あけした石の袋入れも終わり、「ちょっと見本用に作ってみようかな」と穴あけに失敗した石で勾玉を作りました。作り慣れていることもあり、1時間位で出来たのですが、耐水ペーパーでの磨きも済んで最後にぬれた勾玉をタオルで拭こうとした瞬間!

「あっ!!・・・」

「カシャン・・・」

気持いいくらい良い音を響かせて勾玉は真っ二つ(正確には三つ)に割れてしまいました・・・(せっかく完成したのに・・・悲)

この勾玉、完成後の落とし穴(落としたりぶつけたりして破損)の良い見本となりそうです。

文化財課指導主事 平岡啓二/写真:上…準備のため穴をあけた滑石 下…見事に真っ二つになった勾玉

朝顔の成長

2012.7.18

文化財課では他施設(植物公園や昆虫館、動物園、公民館など)と一緒にいろいろな催しをおこなっています。

現在、文化財課の玄関前には変化朝顔と古代米の稲が所狭しと並んでいますが、これらもその一環で育てているものです。中でも今年はじめて実施している変化朝顔の栽培(「江戸の園芸講座と変化朝顔の栽培」)は、先の記事にもあるように、遺伝のしくみを利用して普通の朝顔とは異なった面白い形態をたのしむ江戸時代に流行った園芸文化です。

せっかくの機会なので、私も自宅で種から育てて成長の様子を観察してい

ますが、昔の人の観察力や苦労もさることながら、種類によって葉の様子やのび具合などが全く異なっていて驚かされます。最近やっと定植鉢に植え替えをし、ツルをどんなふうに仕立てようかと悩んでいますが今後の成長がとても楽しみです。

この変化朝顔、上手に育てられれば8月末から広島市植物公園でおこなわれる「変化咲きアサガオ展」に出展する予定です。植物公園で育てているものや、今回の講座の参加者のみなさんが育てた朝顔も展示予定です。みなさん展示に向けて趣向をこらして育てていらっしゃいます。

興味を持っていただいた方、今までに変化朝顔をご覧になられたことがない方も、ぜひこの機会に一度足を運んでみられてはいかがでしょうか?

<広島市植物公園「変化咲きアサガオ展」 展示期間:8月25日(土)~9月2日(日)※最終日は午後3時半まで(会場:屋外展示場)>

※この他、広島市こども文化科学館、広島城、広島市郷土資料館などでも変化朝顔の成長をご覧いただくことができます。

文化財課学芸員 寺田香織/写真:上…文化財課玄関前の様子<右:朝顔、左:古代米の稲> 下…担当自宅の朝顔の様子

日食を味方につけた平氏

2012.6.1

みなさん、先月の日食はご覧になりましたか?今回は、国内の広い範囲で金環日食が観測され、広島でも雲の隙間からではありましたが、太陽が大きく欠けていく様子を見ることができました。

みなさん、先月の日食はご覧になりましたか?今回は、国内の広い範囲で金環日食が観測され、広島でも雲の隙間からではありましたが、太陽が大きく欠けていく様子を見ることができました。

日食にまつわるエピソードは、日本の古い書物の中にもみられます。その一つが寿永2年閏10月1日(1183年11月17日)に、現在の岡山県倉敷市玉島を舞台に繰り広げられた「源平水島合戦」の最中に起きた日食です。当時の様子を伝える『源平盛衰記』には、「天俄に曇て日の光も見えず、闇の夜の如くに成たれば、源氏の軍兵共日蝕(にっしょく)とは不知、いとど東西を失て舟を退て、いづち共なく風に随つて遁行。平氏の兵共は兼て知にければ、いよいよ時を造り重て攻戦。」と記されています。お昼に起きた日食だったので、“闇夜の如く”暗くなったかどうかは定かではありませんが、突然の日食に慌てふためく源氏に対し、日食を事前に知っていた平氏は勝利したのです。

実は、当時の朝廷には、陰陽寮という暦の作成や天文、占いなどを司る役所がありました。そこでは、中国から伝わった暦をもとに、季節や年中行事、毎日の吉凶などを記した「具注暦」を作成しており、日食や月食の予測も記されていました。朝廷の中枢にいた平氏は、あらかじめ日食が起きることを知っており、うまく戦に利用したことになりますね。

さて、6月6日には、金星が太陽面を横切る様子を日本で130年ぶりに見ることができます。空を見上げながら、歴史に思いを馳せるのも楽しいですね。

文化財課学芸員 田原みちる/写真:平成24年5月21日の金環日食(撮影場所:奈良県 提供:桾木克祐氏)

江戸時代の岩鼻雑感

2012.5.25

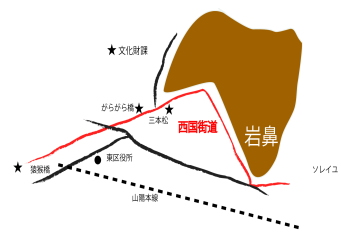

文化財課が位置する東区光町の周辺には、かつて江戸時代に西国街道が通っていました。このことについては、5月25日発行の未来都市創造財団広報誌「To

You」6月号に記載されていますが、江戸時代の旅人はこの辺りのことをどのように記録しているのでしょうか。旅人が注目したのは、「To You」で紹介した三本松でも、がらがら橋でもなく、今はなくなった「岩鼻」だったのです。

文化財課が位置する東区光町の周辺には、かつて江戸時代に西国街道が通っていました。このことについては、5月25日発行の未来都市創造財団広報誌「To

You」6月号に記載されていますが、江戸時代の旅人はこの辺りのことをどのように記録しているのでしょうか。旅人が注目したのは、「To You」で紹介した三本松でも、がらがら橋でもなく、今はなくなった「岩鼻」だったのです。

文化2年(1805)、大田南畝は紀行文『小春紀行』で、広島城下から猿猴橋を渡ったあとの風景を「ここにしてやうやく城下をいでて田間をゆく、人家間々あり、左右ともに山ある所をゆく、右に人家あり岩鼻といふ、左の岨に立岩多き故

の名なるべし」と描いています。このように当時は華やかな城下が 離れた農

離れた農

村地帯で、家が点在する場所だったのですが、大田南畝も直角に曲り、岩鼻を左手に見ながらその先端にたどり着き、目の前に見える「岩鼻」に注目したのでしょう。この道が西国街道として整備されたときにはまだ新開が開けてなく、そのため道が岩に沿って通っているようです。

そもそも「岩鼻」の名称は、海につき出した岬のようなものであり、まさに「岩でできた鼻」という呼び方そのものの景観だったのです。「岩鼻」は旅人には印象的だったようで、同じ頃(享和2年・1802)に訪れた吉田重房の紀行文『筑紫紀行』にも「(岩鼻村の)村中に大なる岩山ありてさまざまにおもしろき岩ども集り群がれり」と記 載されています。

載されています。

その後、「岩鼻」は江戸時代以降も広島の名所の一つとなっていましたが、残念ながら平成に入ったころの住宅開発により岩自体は消滅し、小高いところに林立するマンション群に旅人が注目した岩山の痕跡を偲ぶことができます。

文化財課学芸員 玉置和弘/写真:上…西国街道を通り、大田南畝が「右に人家あり岩鼻といふ、左の岨に立岩多き故の名なるべし」と記載した箇所の現況写真。左手のマンションが元「岩鼻」の部分。 下…「岩鼻」の先端部分の現況写真。手前はあけぼの通り。奥のマンションが元「岩鼻」の部分で、左手奥に延びる道が旧西国街道。

実りますように

2012.5.2

文化財課職員は、独自企画の講座・フィールドワーク等の催し以外に、小学校や公民館からの依頼を受けて「古代のものづくり」や「地元の遺跡解説」等の出張事業に出向いています。

文化財課職員は、独自企画の講座・フィールドワーク等の催し以外に、小学校や公民館からの依頼を受けて「古代のものづくり」や「地元の遺跡解説」等の出張事業に出向いています。

学区や地域にある(あった)遺跡や出土遺物の紹介する際に、導入の場面で参加者の時代認識について尋ねることがよくあります。小学生の場合は、例えば弥生時代なら「稲作!」「コメづくり!」と元気に答えがかえってきます。これを受けて、地元の遺跡からみつかった本物の石包丁や籾跡の残った土器、炭化米等を見ていただきながら、説明をさせていただきます。実際に 遺物を見たり、触れたり、古代のものづ

遺物を見たり、触れたり、古代のものづ

くり体験をとおして、古代に対してのメージが参加者の皆様の中で具体的な像を結び、教科書や資料集等をとおして学習した知識がより深まっていくよう、これからも工夫や努力をしたいと思います。

さて、「稲作」、「体験」というと、このコーナーをよくのぞいてくださっている方々の中には、昨年から文化財課が取り組んでいる「古代米づくり」を思い浮かべられた方も多いのではないでしょうか。私も家庭で「バケツ稲」スタイルで古代米栽培に挑戦しました。稲を育てるのは昨年が初めてでしたので、古代米(有色米)とはいえ成育法は現在のシステム化されたやり方にのっとりました。しかし、秋の収穫までには幾度もの危機が。一番の危機は、芽出し(適温を保って水と空気に触れさせながら発芽させること)後に種を植えたところその多くが枯れてしまったこと(いきなりなので本当にがっかりしました)。二番目の危機は夏の水温の管理(バケツは水田ではありませんが、水田稲作には技術が必要なのだと改めて実感しました)。

昨年の反省もふまえ、2年目の今年は陸稲として育ててみることことにしました。私が昨年育てた古代米は脱穀する前に自然に籾からはずれて落ちたため、籾殻はついていません。そのまま土の上にまいて、上からまた土をかけるだけ。あっという間に種まき終了です。ところが2、3日たっても何の変化もなく、手をかけなさすぎで失敗か?と心配になりました。しかし、一週間たってようやく芽が出ました。これで一つ目の危機はクリアです。

古代米栽培に挑戦する2年目は、水田稲作に先立って陸稲を育てた縄文の人々にも思いを馳せる日々となりそうです。

文化財課学芸員 荒川美緒/写真:上…梨ヶ谷遺跡出土弥生時代の炭化米 下…ようやく出た芽

これが朝顔?

2012.4.19

みなさんは「朝顔」って知っていますか?朝顔というと夏の風物詩として、また小学校の授業で育てるなど、なじみの深い植物で知らない人はいないのではないでしょうか。では「変化朝顔」ってしっていますか?今度はほとんどの人は知らないと答えると思います。その花は牡丹のような八重咲き・ナデシコのような花弁が裂けたもの・糸のようなものなど初めて見た人は「これが朝顔?」とビックリするような奇抜なものです。

この変化朝顔、江戸時代の文化・文政期頃(1810~1830年頃)に第1回目の栽培ブームがおこりました。その栽培方法は朝顔の遺伝子が突然変異したものを選別して栽培するもので、有名な「メンデルの法則」が発見される前に経験的に遺伝の法則を心得ていたようです。その後、嘉永・安政期頃(1840~1850年頃)、明治時代中頃にブームが起こりましたが、飢饉や戦争などで世が乱れるとブームは下火となり、今では変化朝顔は絶滅寸前のとても貴重なものとなりました。

この度、文化財課と広島市植物公園とで、変化朝顔の栽培(実習)と江戸時代の園芸について広島城跡からの出土品を交えた歴史講座(座学)をおこなう「広島学セミナー 江戸の園芸講座と変化朝顔の栽培」を開催します。貴重な変化朝顔を栽培できるチャンス、皆さん是非ご参加ください。

文化財課学芸員 桾木敬太/写真:左…黄糸柳葉白細切采咲牡丹 右…黄蝉葉紅吹掛車絞牡丹

滝が秘める変動のドラマ「上根峠」

2012.4.5

1825(文政8)年に完成した地誌「芸藩通志」によると、広島市と安芸高田市の境にある安佐北区大林・白木町志路、安芸高田市八千代町向山の一帯には、計6ヶ所もの滝があります。どれも太田川支流の根谷川支流に懸かるものですが、載せられていないものもありその数はさらに増えます。この辺りに滝が多いという事実は、何を意味するのでしょうか?

向山の北東には、ある自然現象でとりわけ有名な場所が存在します。それは高低差約80m、交通の難所として知られた「上根峠」です。

上根峠は、その南麓を流れる根谷川から仰ぐと険しい山としか見えません。ところがそれを登り切ると突然、江の川支流ではるか日本海へと流れる簸川の源流部である、広い平地が出現します。

こうした地形を生んだその自然現象とは「河川争奪」です。それは隣り合う2つの川の一方が、もう一方を侵食により削り、その部分から上流を奪ってしまうことです。上根峠の場合、前者は根谷川、後者は簸川です。つまりはるか昔、簸川源流部は現在よりももっと南にあったのですが、北東に向かって浸食を進めてきた根谷川によってそれを奪われてしまったのでした。先述の上根峠南側の険しい山は、根谷川の侵食による渓谷の一部であり、その上の平地とは、河川争奪を受ける前、今よりずっと水量が豊かだった簸川が運搬した礫や土砂による沖積地なのです。

多くの滝が存在すること、それは根谷川によるこの一帯への浸食が、現在も激しく進行中であることを物語るものでした。そこは今もなお、このいつ果てるともない変動の舞台だったのです。

文化財課では、上根峠に残された様々な地形と、それにまつわる歴史を紹介するフィールドワーク「変動の大地―上根峠」を開催します。この機会に、是非身近に起きている大自然のドラマを体感して下さい。

文化財課学芸員 松田雅之/写真:上根峠を彩る滝の一つ「鍋割雄滝」(向山)

- 2012.8.1

- 勾玉ぁぁっ

- 2012.7.18

- 朝顔の成長

- 2012.6.1

- 日食を味方につけた平氏

- 2012.5.25

- 江戸時代の岩鼻雑感

- 2012.5.2

- 実りますように

- 2012.4.19

- これが朝顔?

- 2012.4.5

- 滝が秘める変動のドラマ「上根峠」