学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。

「山城の日没に注意しましょう 」

2014.12.26

紅葉が見ごろだった1ヶ月ほど前のある日、紅葉の名所でもある日本三大山城の一つ(標高583m)に一人で歩いて登りました。

紅葉が見ごろだった1ヶ月ほど前のある日、紅葉の名所でもある日本三大山城の一つ(標高583m)に一人で歩いて登りました。

ふもとの城下町から石垣のある本丸までの比高は約390mもあります。城郭の標高、縄張、石垣の規模などスケールの大きい山城です。

しかし、そもそも登り始めたのが2時過ぎ。駆け足で登って下りれば明るいうちに十分下山できるはずでしたが、途中寄り道をしたり他の登山者と長話をしたりして登頂が遅れました。にもかかわらず、紅葉にうっとりしながら縄張図を片手に歩き、のんきに構えていました。まもなく、あたりは急激に暗くなってきて、ふと時計を見ると当日の日没時刻4時47分を過ぎ、既に5時になっていました。その時点ではまだ頂上!

都会では日没になってもどこかに灯りがありますが、 下山ルートには街灯が一本もないどころか不揃いの段が続く完全山道。わずかに漏れる月明かりや薄明かりの空を頼りに下りていきましたが、登山道に入ると木々が空を完全に覆いつくしてきました。落城した城から逃れる侍の気分で急いで下りようとするとつまずいたり、道のないところを誤って歩いたりしてしまいました。空も暗くなって次第に目の前が全く見えなくなり、文明の利器携帯の灯りを頼りにゆっくりと下山し、6時過ぎてやっと民家のある舗装道路に到達しました。山慣れしている私もさすがに今回は遭難したかと思いひやひやでした。

都会では日没になってもどこかに灯りがありますが、 下山ルートには街灯が一本もないどころか不揃いの段が続く完全山道。わずかに漏れる月明かりや薄明かりの空を頼りに下りていきましたが、登山道に入ると木々が空を完全に覆いつくしてきました。落城した城から逃れる侍の気分で急いで下りようとするとつまずいたり、道のないところを誤って歩いたりしてしまいました。空も暗くなって次第に目の前が全く見えなくなり、文明の利器携帯の灯りを頼りにゆっくりと下山し、6時過ぎてやっと民家のある舗装道路に到達しました。山慣れしている私もさすがに今回は遭難したかと思いひやひやでした。

教訓―山や山城は時間に余裕を持って登り、明るいうちに早めに下山しましょう!

本音―城もよかったし、紅葉がキレイで行ってよかった(反省の色なし)

文化財課学芸員 玉置和弘/写真上から(天守台と紅葉、まだ明るい / 暮れてきたが、まだ本丸 / 下りる道中の石垣、真暗)

「かまぼこ作りを体験しました 」

2014.12.19

先日、西区草津の伝統的なかまぼこ作りを体験しました。草津は昭和46年(1971)に着工した「広島市西部開発埋立事業」以前は港町として栄え、牡蠣の生産地としても有名でした。かまぼこは、もともとは売れ残った魚をすり身にして調味料を加えて練り、煮たり焼いたりして販売したのが始まりだそうで、かつては多くのかまぼこ店が軒を連ねていたそうです。

先日、西区草津の伝統的なかまぼこ作りを体験しました。草津は昭和46年(1971)に着工した「広島市西部開発埋立事業」以前は港町として栄え、牡蠣の生産地としても有名でした。かまぼこは、もともとは売れ残った魚をすり身にして調味料を加えて練り、煮たり焼いたりして販売したのが始まりだそうで、かつては多くのかまぼこ店が軒を連ねていたそうです。

今回私が体験したのは、細工かまぼこと呼ばれるもので、代表的なものに鯛や松竹梅などを模り彩色したものなどがあります。冠婚葬祭の引き出物などで、みなさんも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?

体験では、土台となる白いかまぼこの上に、しぼり袋に入った色つきのかまぼこで絵や文字を描いて飾りつけをしていきます。一見簡単そうにみえますが、これがなかなか…技とセンスが問われる作業で、しぼり袋の先に神経を集中させて、なんとか花(のつもり…)ができました。最後に蒸して完成なのですが、出来栄えはともかく…自分で作ったかまぼこの味は格別でしたよ!

最近では引き出物も多様化し、細工かまぼこの需要は減少しているそうです。また技術を受け継ぐ職人も減ってきており、伝統の継承が課題となっています。

文化財課学芸員 田原みちる/写真:かわいいかまぼこができました!

「あなたの知らない(現場の)世界1-発掘調査は肉体作業-」

2014.12.4

テレビで流れる発掘調査風景は、ハケで土器等についた土を払いのけていて、「さあ、土器が出ましたよ」と言うような映像を良く見ます。そのせいか、発掘調査について一般の方と話す機会があると、「発掘ってハケとかで土を掘って土器を出すやつじゃろ。らくそうでええのう。」と良く言われます。そんな時私は、「発掘調査の9割はクワや手箕をつかって手作業で土を掘り、運び、切り株も掘り起こし、巨石も運ぶ、開墾作業のようなものなんですよ。しかも、真夏の炎天下の中でも作業をする重労働なんです。テレビで見るのはほんとに最後の一割もないような工程なんですよ」と声を大に説明します。まあ、最後の一割の作業も神経を使って厳しいのですが。

さて、下の写真を見てください。発掘作業は真夏の炎天下でも作業するため、健康状態を見ながら休憩を入れます。右下の写真はまだ午前の休憩の日常風景ですが、休憩のためテントに戻り水分を取ると皆さんすぐに疲れ落ちてしまいます。一般の人がこのような調査中の舞台裏をみることはまずないですが、たまに調査中の現場見学にこられた人は一様に言います。「わしにはできん!」

文化財課学芸員 桾木敬太

|

|

目線にモザイクを入れていますが、本当に寝落

ちしています・・・

「冬の訪れ」

2014.11.25

先日、「胡子大祭」に行ってきました。「えびす講」とも呼ばれる胡子大祭は、「とうかさん大祭」や「住吉祭」と並ぶ、広島三大祭りのひとつです。商売繁盛を願うこのお祭りは、1603年(慶長8年)から続く400年以上の歴史があるとされています。今年も、広島市中区の胡子神社とその周辺には、「こまざらえ」と呼ばれる熊手を売る店が立ち並び、多くの人たちで賑わっていました。

熊手は、幸運やお金を「かき集める」という意味の縁起物で、お祭りで売っているものには、七福神のえびす様や打ち出の小づちなどの色とりどりの飾りが施されています。毎年、胡子大祭で買ったこの色鮮やかな熊手を持った人たちを見ると、冬の訪れを感じます。

この日は、せっかく来たのだから胡子神社に参拝しようと思い、50人くらいの列に並ぶことにしました。たくさんの人の中、何をお願いしようかと考えながらゆっくりと進んでいきます。家内安全、交通安全、健康、仕事のこと・・・いろいろ思いを巡らせていると、ふと、屋台で買った「たい焼き」が目に入りました・・・。そういえば、この形・・・以前、このコーナーで見たような・・・(※9月18日の「関東にも鯉の瓦? よく見たら・・・鯛!」参照)。ということで、なぜか「カープ優勝」をお願いしてしまいました・・・。来年もがんばれカープ!!

・・・ちなみにたい焼きの中身はクリームでした。おいしかったです!!

文化財課学芸員 池本和弘

|

|

「産業革命起こる!」古代体験の準備 火起こし編2

2014.11.11

2014.4.23付けの当コラム「古代体験の準備 火起こし編」で、火起こし体験用の火口作りの様子をご紹介しました。この作業が得意なのがK学芸員。麻の繊維をボワボワっとさせる手際が鮮やかなのですが、やり方をいくら説明されてもわかりません。結局、彼はスパ○ダーマンのように繊維を指先から出しているという結論になりました。

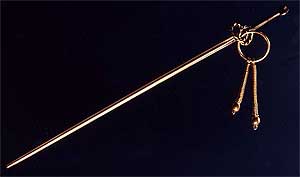

K学芸員の正体はさておき、この作業は大変手間で、小学校1校分を作るのに大人数人で半日かかります。そこで省力化をはかるため、いろいろ試してみました。用は繊維がほぐせればいいのです。たたいたり、ブラシでこすったり、石皿ですったり、臼と杵でついてみたり・・・しかし、どうもうまくいきません。そこで最後に持ち出してきたのが、「弓」です。

我々の服の多くは「綿」製ですが、「綿の実」から糸をつむぐとき、一度ボワボワにほぐす工程が入ります。機械紡績が普及する前まで、この工程に使われていたのが「綿弓(綿打ち弓)」と呼ばれる道具です。「綿弓」というだけあって、基本的に弓です。弓の弦をバチンとはじいて綿に当てると、なぜかボワボワしてくるのです。

で、恐る恐るバラバラにした麻紐に当てると・・・おお、ボワボワしてきたではありませんか!?数10回バチンバチンすると、あっと言う間に火口完成!先人の知恵恐るべし。さらに手軽にできないかと持ち出したのが、以前ご紹介したミニ弓矢です。勢いに乗ってさらにバチンバチンすると・・・なんと、大きな弓の半分以下の時間でボワボワが!

結局たった一人が1時間ほど作業しただけで、小学校一校分が出来上がりました。この進化、まさに産業革命です。皆さん、火起こし体験のときは遠慮なくバンバン燃やしちゃって下さい!

文化財課主任学芸員 荒川正己

写真/ミニ弓矢と火口の材料 写真/ミニ弓矢と火口の材料 |

「身近なところに 」

2014.11.5

先日、佐伯区の遺跡について調べる機会がありました。広島市佐伯区の五日市周辺は、現在も国道2号線やバイパスなどが通っていますが、かつては古代山陽道が通り古くから交通の要衝でした。

古代山陽道が通っていたと推定される五日市~石内周辺には、旧石器時代のナイフ形石器が出土した下沖5号遺跡(石内地区)、弥生時代の集落跡があった稗畑遺跡(倉重地区)、弥生時代の集落跡と古墳群があり、短甲や金メッキの装飾品などが出土した城ノ下A地点遺跡(利松地区)、古代山陽道の駅跡ではないかという説のある中垣内遺跡(坪井地区)、中世の山城跡である池田城跡(城山地区)、輸入陶磁器などの生活用具が出土した有井城跡(石内地区)等があり、この他にも多くの遺跡が見つかっています。中でも、城ノ下A地点遺跡と有井城跡の出土品は、当時の様子を知る上で貴重な資料となることから市の重要有形文化財に指定されています。

五日市周辺は学生の頃通っていた地域でほぼ地元なのですが、この職場に来るまで、これらの遺跡の存在をほとんど知りませんでした。この度、町史を見ていると、通っていた学校が建てられている場所からは古墳の一部である石室が見つかっていたという記述もありました。

自分の住んでいる土地や普段何気なく通っている場所にどのような歴史があるのか、ご存知ない方も多いのではないでしょうか?調べてみると教科書の中の歴史がもっと身近に感じられるかもしれませんね。広島市内にどのような遺跡があるかを簡単に調べるなら、当課ホームページの「ひろしま昔探検ネット」がオススメです。

文化財課学芸員 寺田香織

|

|

「発掘調査終了! 」

2014.10.24

6月から行っていた安芸区上瀬野町にある塔之原遺跡の発掘調査が終了しました。とは言っても実際にはまだ遺物の整理作業や調査報告書の作成などがあるわけですが、個人的には毎朝早起きをして天気予報をチェックする日々から解放されることにホッとしています。

6月から行っていた安芸区上瀬野町にある塔之原遺跡の発掘調査が終了しました。とは言っても実際にはまだ遺物の整理作業や調査報告書の作成などがあるわけですが、個人的には毎朝早起きをして天気予報をチェックする日々から解放されることにホッとしています。

さて、今回の発掘調査は開始時には想定されていなかった中世~近世の遺構が見つかったこともあり予定よりも長期間の作業となりましたが、大きな事故やけがもなく調査を終えることができました。夏の時期には休憩用テント内の気温が40℃を超える猛暑の中、1日3ℓもの水分を補給しながらの作業が続きました。雨が降った翌日はシート上に溜まった水を汲み出し、台風の発生時にはシート上に土のうを置いたりテントを畳んで接近に備えることもありました。9月以降は調査期日をにらみながらの作業となりましたが、作業員のみなさんに頑張っていただいたおかげで竪穴住居跡を含むムラの跡を掘り出すことができました。調査を行った5か月間、いついかなる場面でも明るく、前向きに作業に取り組んでいただいた作業員のみなさん、本当にありがとうございました。

文化財課指導主事 牛黄蓍 豊 / 写真:竪穴住居跡を含むムラの跡

「関東にも鯉の瓦? よく見たら・・・鯛! 」

2014.9.18

先日、安房(千葉県南部)に行った時に発見しました。関東にも鯉の瓦が!と思いきや、よく見たら鯛の瓦でした。(おしい!)

先日、安房(千葉県南部)に行った時に発見しました。関東にも鯉の瓦が!と思いきや、よく見たら鯛の瓦でした。(おしい!)

(前回の学芸員のひとことで「鯉の金箔瓦」の話がありました。)

この鯛の峰瓦は、千葉県鴨川市小湊にある日蓮宗大本山誕生寺祖師堂(1846年・弘化3年再建)に一対あります。

なぜこの地が鯛と関係深いのでしょうか。

寺の名前が「誕生寺」と言うのは、この場所が鎌倉仏教のひとつ日蓮宗の宗祖、日蓮(1222年・貞応元~1282年・弘安5年)の生家跡地に1276年(建治2年)に建立されたことによります。

「鯛」との関わりですが、この地域、昔は妙の浦と呼ばれていました。日蓮が漁師の子として誕生した時から、大鯛小鯛が海面近くに無数に群れ集うようになったため、鯛の浦と呼ばれるようになりました。

鯛は地元では大切にされ、昔から捕ることを禁止されています。1967年(昭和42年)に、「動物、植物、地質鉱物、天然保護区域」の国宝ともいえる特別天然記念物に指定されました。

(指定基準:自然環境における特有の動物又は動物群聚)註(1)(2)

・・・ということで、鯉とは何の関係もありませんでした。(がんばれカープ!)

どおりで道々にあったポスターが「千葉ロッテを応援しよう!」でした。(残念!)

|

|

|||

| タイ漁禁止表示(鯛の浦入口) | タイ塚(誕生寺境内) |

註(1) 特別天然記念物 鯛の浦タイ生息地 解説 外房内浦湾一帯は、古来日蓮上人生誕のゆかりによって建てられた誕生寺の寺領として殺 生を禁断されてきたもの、各種の魚類が生息するが、中でも伊貝島岩付近のタイはよく人に馴れ、餌を与えると群雄してこれを求め壮観 を呈する。本来深海にすむ回遊魚が、このように 馴らされている例は他には見られない。

註(2) 特別天然記念物は75件(広島県0件)で、天然記念物は1012件(広島県13件)

<2014.9.1現在 天然記念物の件数は特別天然記念物の件数を含みます>(文化庁HPより)

文化財課主任指導主事 河村直明 (写真:誕生寺祖師堂 鯛の瓦)

- 2014.12.26

- 「山城の日没に注意しましょう」

- 2014.12.19

- 「かまぼこ作りを体験しました」

- 2014.12.4

- 「あなたの知らない(現場の)世界1-発掘調査は肉体作業-」

- 2014.11.25

- 「冬の訪れ」

- 2014.11.11

- 「産業革命起こる!」古代体験の準備 火起こし編2

- 2014.11.5

- 「身近なところに」

- 2014.10.24

- 「発掘調査終了! 」

- 2014.9.18

- 「関東にも鯉の瓦? よく見たら・・・鯛! 」