ひろしまの幕明け

草原の狩人たち

‐旧石器時代-

ひろしまの幕明け

草原の狩人たち

‐旧石器時代-

解説 ~草原の狩人たち - 旧石器時代 - ~

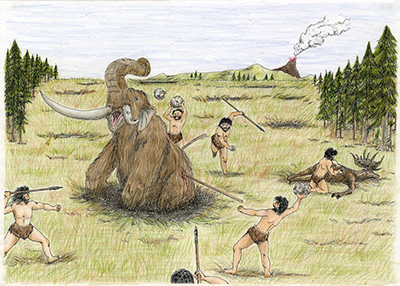

旧石器時代・・・それは寒く厳しい時代でした。当時、日本列島は大陸と地続きで、ナウマンゾウやオオツノシカなどの巨大な動物たちといっしょに日本人の先祖は渡ってきました。旧石器時代と呼ばれるこの時代に、日本に最初に登場した人々は、石をうちかいて作った簡単な道具を使って狩りをしながら暮らしていました。

瀬戸内海地方もまだ現在のような海はなく、草原や湿原が広がっていました。

ひろしまの旧石器人も巨大動物を追い、広い草原地帯を駆け抜ける狩人だったと考えられます。

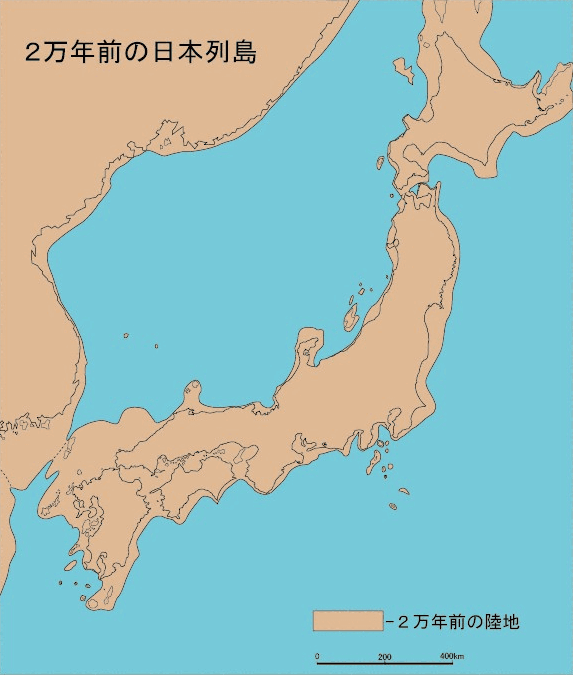

2万年前の日本列島

いまから約2万年前は氷河期の中で最も寒い時期で、海水面は現在より約120mも低く、日本列島と大陸は陸つづきでした。大陸と地続きだったこの時代に、ナウマンゾウなどの動物や人間たちが日本列島に渡ってきました。

ひろしまで見つかった

約2万年前の石器

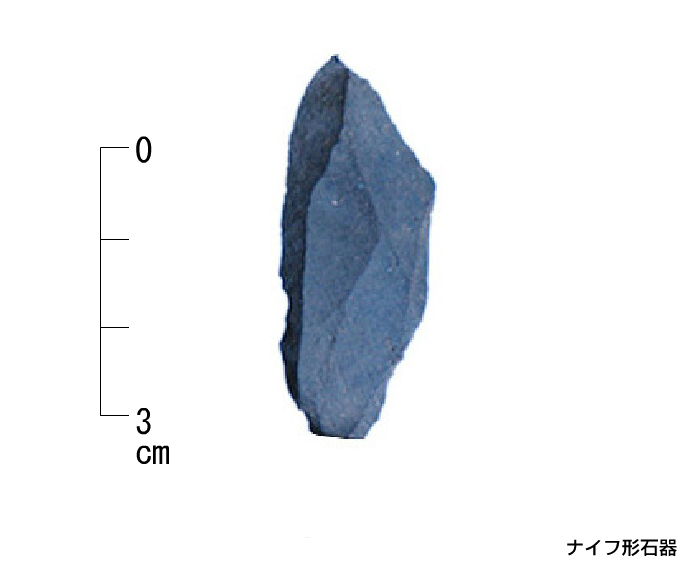

ひろしまには、いったいいつ頃から人が住みはじめたのでしようか。

この石器は、佐旧区の石内でみつかった「ナイフ形石器」という石器で、今から2万年ぐらい前のものです。ということは、少なくともその頃にはすでに人が暮らしていたことが分かります。

岩宿遺跡と相澤忠洋氏

終戦後間もない頃まで、日本には旧石器時代はないと考えられていました。しかし、その存在を信じ、独学で調査する一人の青年の姿がありました。そして、ついに黒曜石の槍先を見つけたのです。その青年の名は相澤忠洋(1926~1989年)。この発見によって、日本の旧石器文化研究の重い扉が開かれたのです。

瀬戸内海に眠る化石

瀬戸内海で、漁師の網にときどき化石かかかって見つかることがあります。これらはナウマンゾウやニホンムカシジカなど、旧石器時代に草原だった瀬戸内海地方にいた動物の骨が化石になったものです。陸地だった瀬戸内海地方が、その後氷河期が終わり海になり、長い間海の底で眠っていた化石が漁師の網に引っかかったのです。