ひろしまの幕明け

比治山貝塚は語る

‐縄文時代-

ひろしまの幕明け

比治山貝塚は語る

‐縄文時代-

解説 ~ 県史跡 比治山貝塚は語る - 縄文時代 - ~

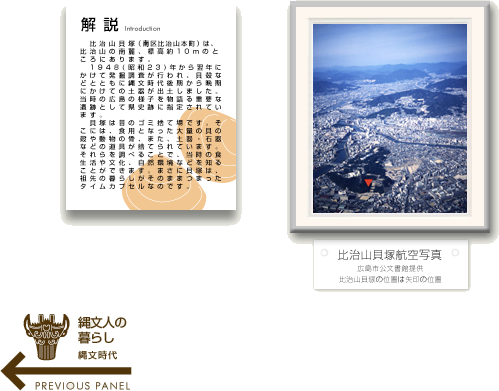

比治山貝塚(南区比治山本町)は、比治山の南麓、標高約10mのところにあります。

1948(昭和23)年から翌年にかけて発掘調査が行われ、貝殻などとともに縄文時代後期から晩期にかけての土器が出土しました。当時の広島の様子を物語る重要な遺跡として県史跡に指定されています。

貝塚は昔のゴミ捨て場です。そこには、食用となった大量の貝の殻や動物の骨、また、土器・石器などの道具が捨てられています。それらを調べることで、当時の食生活や文化、自然環境などを知ることができます。まさに貝塚は、祖先の暮らしがそのままつまったタイムカプセルなのです。

広がる広島デルタ

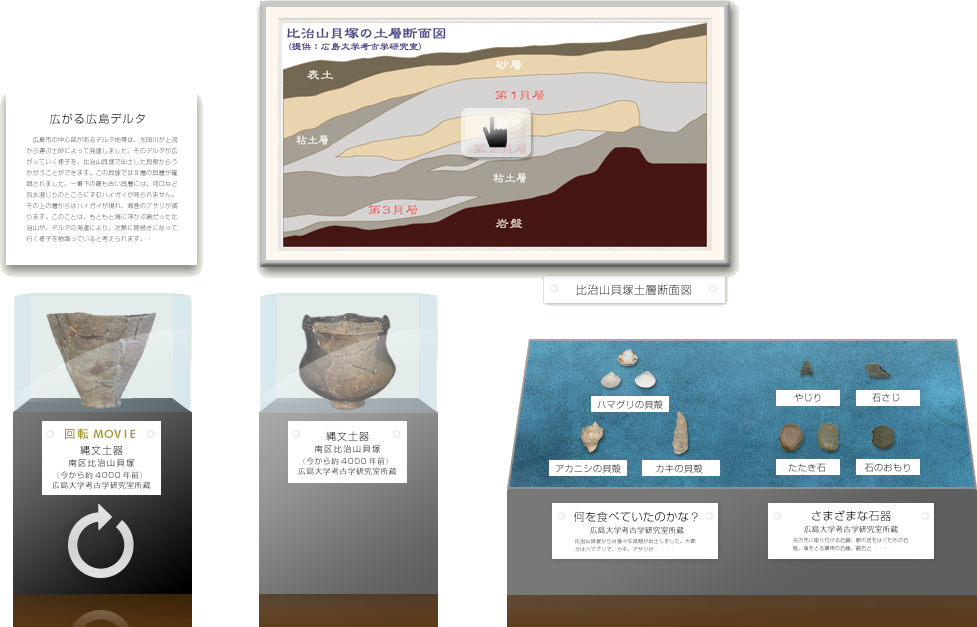

広島市の中心部があるデルタ地帯は、太田川が上流から運ぶ土砂によって発達しました。そのデルタが広がっていく様子を、比治山貝塚で出土した貝殻からうかがうことができます。この貝塚では3層の貝層が確認されました。一番下の最も古い貝層には、河口など淡水混じりのところにすむハイガイが見られません。その上の層からはハイガイが現れ、海産のアサリが減ります。このことは、もともと海に浮かぶ島だった比治山が、デルタの発達により、次第に陸続きになって行く様子を物語っていると考えられます。

何を食べていたのかな?

比治山貝塚からは様々な貝殻が出土しました。大部分はハマグリで、カキ、アサリがそれに次ぎます。また、鹿やタイの骨や歯が見つかっています。

関連リンク