ひろしまの幕明け

縄文人の暮らし

‐縄文時代-

ひろしまの幕明け

縄文人の暮らし

‐縄文時代-

解説 ~縄文人の暮らし - 縄文時代 - ~

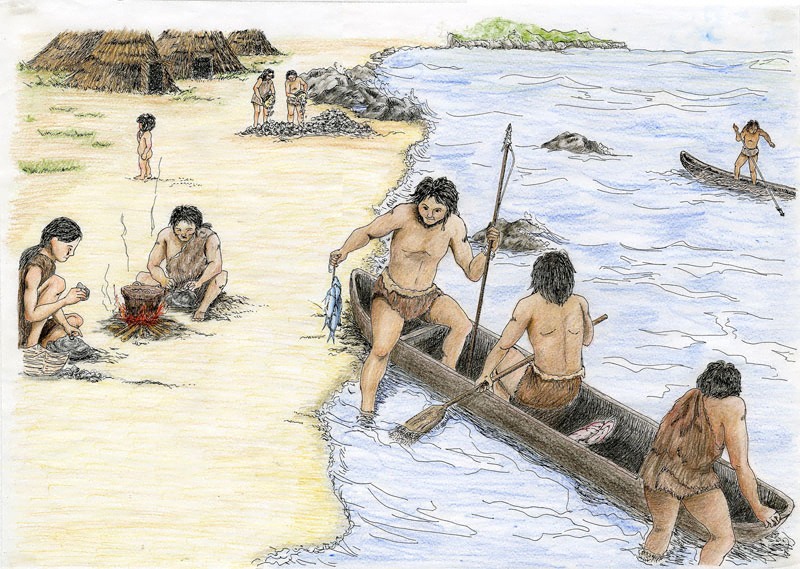

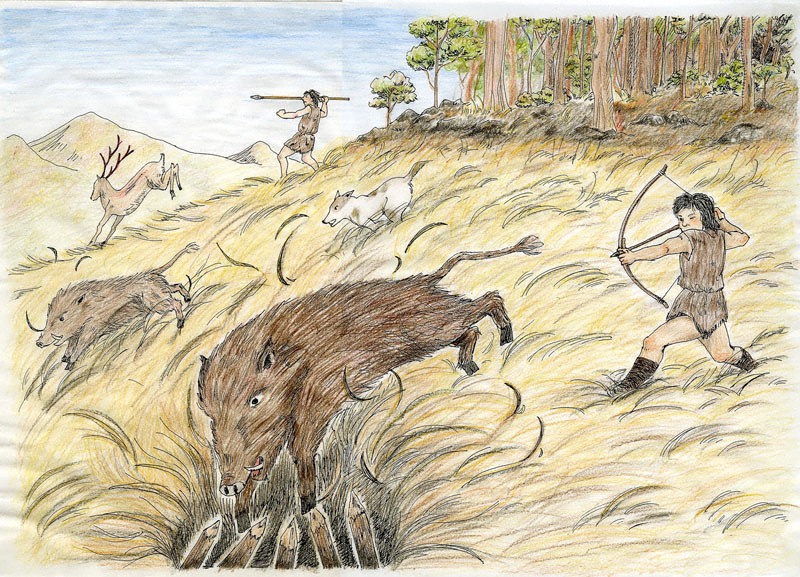

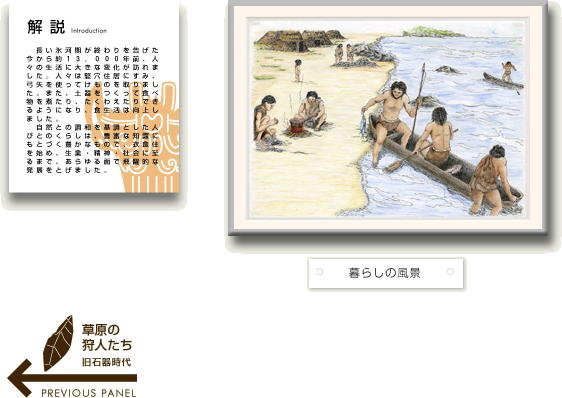

長い氷河期が終わりを告げた今から約13,000年前、人々の生活に大きな変化が訪れました。人々は竪穴住居にすみ、弓矢を使ってけものを取りました。また、土器をつくって食べ物を煮たり、たくわえたりできるようになり、食生活は向上しました。

自然との調和を基調とした人びとのくらしは、豊富な知識にもとづく豊かなもので、衣食住を始め、生業・精神・社会に至るまで、あらゆる面で飛躍的な発展をとげました。

土器の誕生

今から13,000年前になると、人びとの間で土器が作られるようになりました。土器が現れたことにより今まで生で食べていたものが煮て食べられるようになりました。また食べ物を入れたり、蓄えたりできるようになり、食生活が大きく変わっていきました。

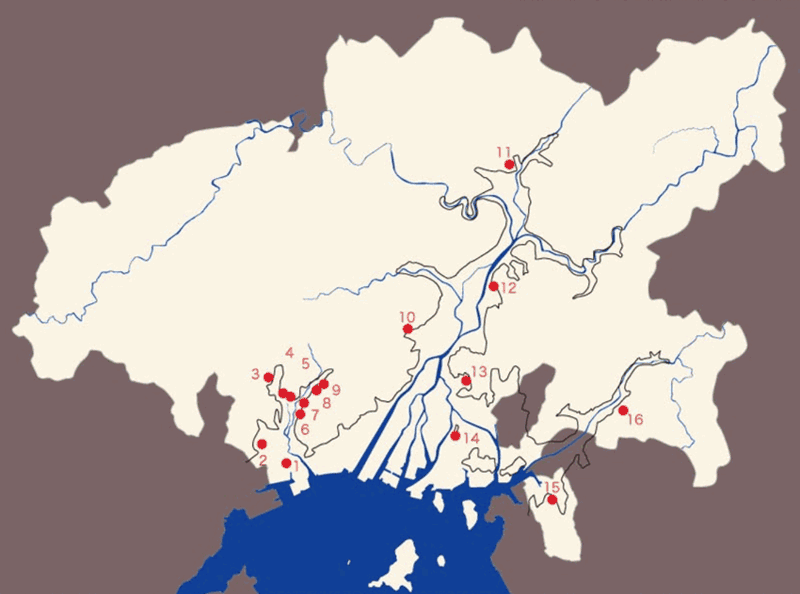

市内の縄文土器出土遺跡分布図

土器で煮る

縄文人の生活

この時代では、人々は竪穴住居数軒からなるムラを形成して暮らし、温暖な気候により野では広葉樹林がもたらす豊富な木の実を採取し、そこに棲息するシカやイノシシ、ウサギなどの小・中型動物を狩り、また沿岸部では海水面の上昇から浅瀬が形成され、季節ごとに豊富な魚介類をとっていました。貯蔵技術や土器の登場によって向上した食料の加工技術により、食生活の安定化がもたらされ、定住へと向かわせていったのです。

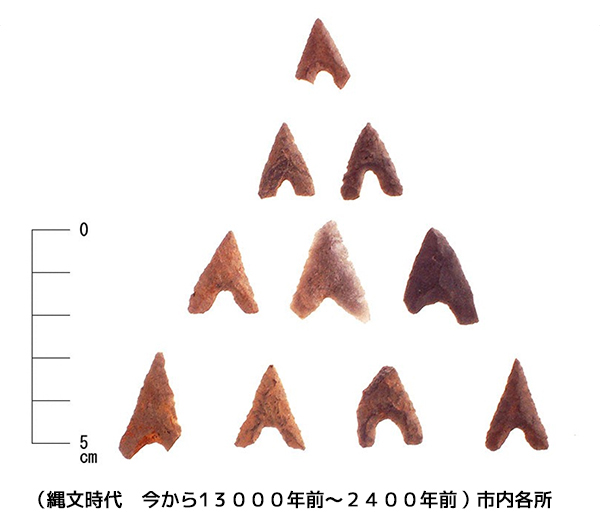

やじり(弓矢の先につける石器)

気候の温暖化は生態系の変化をもたらし、これまでいた大型獣にかわり、イノシシやシカ、ウサギなどの中、小型の動物が棲むようになりました。狩りをする道具もやりにかわり、弓矢が登場しました。