別所古墳 広島市安佐南区八木六丁目所在

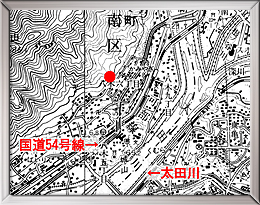

別所古墳は、広島平野の北側に一際そびえる阿武山(標高586.4m)の東腹尾根上にあります。中国山地の間を蛇行しつつ東流して来た太田川は、阿武山の山裾を取り巻く様に流れを大きく南に変えて河口の平野部へ向かいます。別所古墳からは、東にこの太田川と、その支流の三篠川、根の谷川の3河川の合流点を、北に可部地区の平野部を望むことができます。太田川下流域一帯では横穴式石室墳は小数しか確認されておらず、八木地区を含む旧佐東町域でも、1~2基、多くても4基程度が集って点在しています。この古墳は、その初めての本格的な発掘調査例となります。

別所古墳の位置図(赤丸のところ)

別所古墳の周辺の遺跡情報はこちら

|

|

|

| 調査前の別所古墳(南から) | 調査後の別所古墳(南から) | |

|

||

| 別所古墳付近から太田川方面を望む(西から) |

1 遺構

確認した遺構

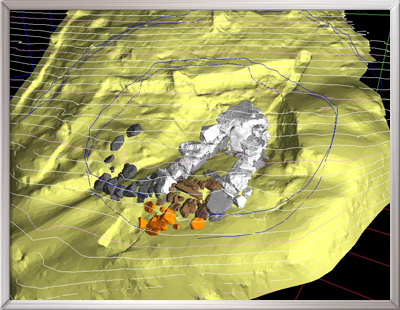

別所古墳のある場所は、阿武山から南東方向へ延びてきた尾根上の南へ下る急傾斜地で、標高は約86mです。調査前にはすでに石室の天井石が露出するなど、残りがあまり良くないことが想定されました。調査の結果、墳丘、石室、また、墳丘の前面南側から西側にかけて、外護列石と呼ばれるものが確認されました。

この古墳が築かれた時期は、出土した遺物が小数なこともありはっきりしませんが、6世紀末から7世紀前半頃と推定されます。

また、石室内部から中世の遺物が出土し、その頃すでに開口していたことが分かりました。

①墳丘

墳丘は版築(土を何層にもつき固めながら盛る方法)がなされなかったと見られることもあってか盛土の大半が失われ、周壕などの境界施設もはっきり確認できなかったため、外護列石の形状などから直径約6mの円墳と想定されるに留まります。

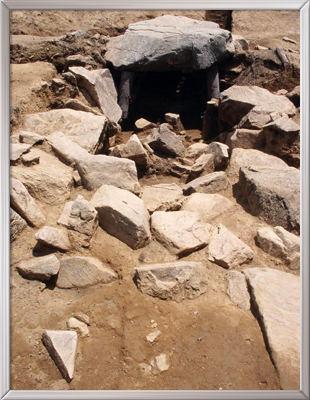

別所古墳の墳丘(南から)

②横穴式石室

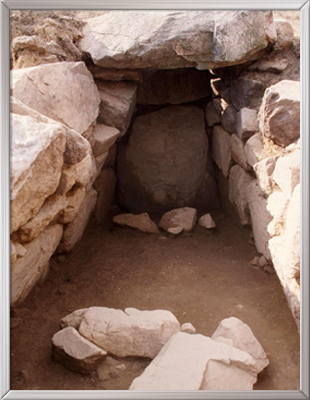

玄室と羨道がはっきり分かれていない無袖式と呼ばれるタイプで、ほぼ真南に開口し、残存する規模は全長約4m、幅は奥側が1.1m、入口側が約1.3m、残存高約1.5mです。天井石は奥側に1枚残っていたものの、後世に動かされていた様です。なお、床面には壁に用いられたと考えられる石材が多く転落しており(下の左の写真)、本来の壁の高さは1.9mほどだったと想定されます。

|

|

|

| 別所古墳の横穴式石室(南から) | 上に行くほど狭まる幅(南から) 石室を正面から見てみましょう。向かって左側(西側)に顕著ですが、壁が上に行くほど内側に傾いています。このため、床に対し天井が大きく狭まっています。こうした持ち送りと呼ばれる技法により天井石をより小さくし、また、石室全体を崩れにくくする効果が得られます。 |

|

|

|

|

| 棺を据える石(南から) 石室内の床面はほぼ平らで、玄室側の床面では2.2m間隔で棺台と考えられる石が2ヶ所確認されました。ここに2.5m程度の長さの木棺が置かれていたと想定されます。 |

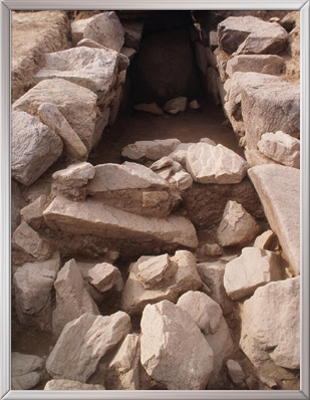

石室を塞いだ石(南から) 石室入口付近では、石室を閉じた人頭大の石材が、約40㎝の高さまで積まれた状態で出土しました。 |

石室を設置した平坦面(南から)

横穴式石室は、斜面を掘りくぼめた平坦面に築かれていました。この平坦

面の規模は東西約6m、南北約7m、深さは一番深い北側で約2.5mです。

石室はその西寄りに築かれました。

③外護列石

外護列石は横穴式石室の入口部分から西へ約4m延びており、20〜50㎝程度の石1~3段を連ねて築かれています。墳丘の前面のみ築かれていることからも、土留めの意味とともに、古墳の前面をより高く立派に見せる役割を果たしていたと考えられます。

別所古墳の外護列石(南西から)

2 遺物

出土した遺物

この古墳の石室はかなり古くから開口していたらしく、石室内からは中世の土師質土器の破片が出土したのみでした。古墳に伴うものと見られる遺物は、閉塞石の下や外護列石付近から出土した、須恵器の甕の破片と、閉塞石の下から出土した鉄滓です。これらは副葬された当初の位置になく、追葬時に片付けられるなどして移動させられたと考えられます。

|

|

|

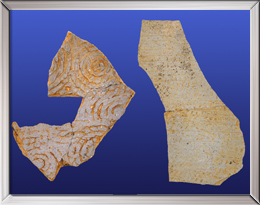

||

| 須恵器(甕)の一部 古墳時代後期 |

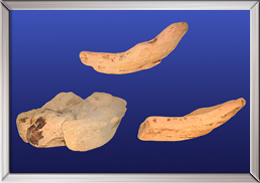

鉄滓 古墳時代後期 鍛冶作業の際に生じた鉄くずと考えられます。この古墳の被葬者が鉄生産と関わりを持っていたことも想定されます。 |

石室内から出土した土師質土器(右から坏、皿、皿) 中世 古墳が築かれたはるか後の時代に、石室の中に人が入ったことを物語る痕跡です。 |

別所古墳の発掘調査報告書はこちら